新生儿是否需要喝水?科学喂养的真相与风险全解析

婴儿的每一次啼哭都牵动着父母的心,而喂养问题更是新手家长最常面临的困惑之一。许多家庭中,老一辈人坚持“喂水能清热降火”,而现代医学却反复强调“6个月内无需额外补水”。究竟哪一种观点更科学?本文将基于权威医学研究和临床指南,全面解析新生儿喝水的潜在风险与正确喂养方式。

一、新生儿喝水的争议与科学共识

1. 传统观念与现代医学的碰撞

传统误区:部分家长认为新生儿出生后需“清洁口腔”或“预防脱水”,尤其在炎热天气或配方奶喂养时,常主动喂水。

医学共识:世界卫生组织(WHO)和中华医学会围产医学分会明确指出,6个月内的健康婴儿无需额外补充水分,母乳或按标准比例冲调的配方奶已能满足其全部液体需求。

2. 水分需求的科学依据

母乳中约90%为水分,配方奶含水量也达85%以上。新生儿胃容量仅约5-7毫升(如樱桃大小),额外喂水会挤占本应用于营养吸收的胃部空间。

婴儿肾脏发育未成熟,浓缩尿液的能力有限,过量水分可能导致电解质失衡(如低钠血症),严重时引发抽搐或脑水肿。

二、新生儿喝水的潜在风险

1. 短期危害:影响营养摄入与代谢

胃容量有限:喂水后婴儿饱腹感增强,导致母乳或配方奶摄入减少,直接影响体重增长和营养吸收。

电解质紊乱案例:2021年某医院报告显示,一名2月龄婴儿因频繁喂水出现低钠血症,血钠浓度降至125mmol/L(正常范围135-145mmol/L),需紧急住院治疗。

2. 长期风险:器官负担与发育问题

肾脏负担:过量水分需通过肾脏排出,而新生儿肾小球滤过率仅为成人的30%,长期超负荷工作可能影响肾功能。

水中毒(低渗性脱水):极端情况下,过量饮水稀释血液钠离子浓度,引发脑细胞水肿,表现为嗜睡、抽搐甚至昏迷。

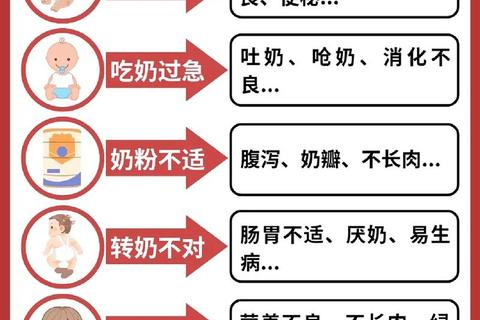

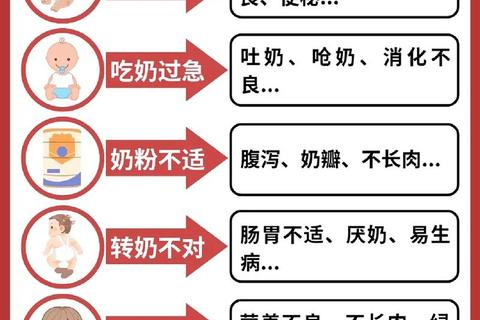

3. 特殊喂养方式的误区

配方奶喂养:部分家长误以为“奶粉易上火”而增加喂水频率。实际上,按标准比例冲调(如1勺奶粉+30ml水)的配方奶已平衡渗透压,额外加水反而稀释营养密度。

混合喂养:母乳与配方奶交替喂养时,仍需以奶类为主要液体来源,两餐间仅可喂少量水(<10ml)。

三、何时需要补水?特殊情况处理指南

尽管健康新生儿无需常规补水,以下情况需在医生指导下调整:

1. 医学指征下的补水

| 症状 | 处理建议 |

||--|

| 发热(体温>38℃) | 增加母乳喂养频率,若拒奶可喂口服补液盐(每次5-10ml,每5分钟一次) |

| 腹泻或呕吐 | 每次排便/呕吐后补充口服补液盐,避免使用果汁或米汤 |

| 尿液深黄、尿量减少 | 观察24小时尿布湿润次数(正常≥6次),若<4次需就医评估 |

2. 环境因素的调整

高温高湿环境:室内温度>32℃时,可增加哺乳频率或短暂喂水(每次≤5ml),同时监测尿液颜色。

干燥暖气房:使用加湿器维持湿度40%-60%,避免通过喂水缓解黏膜干燥。

四、如何科学喂养?分阶段操作指南

1. 0-6个月:纯液体喂养期

母乳喂养:按需哺乳,每日8-12次,无需定量。

配方奶喂养:按体重计算总量(每日150ml/kg),分6-8次喂养,避免过度稀释。

2. 6个月后:辅食添加与饮水过渡

引入学饮杯:从每天1-2次、每次10ml开始,培养饮水习惯。

水量参考:辅食后喂水清洁口腔,每日总量不超过体重(kg)×30ml。

五、家长行动清单:预防与应急措施

1. 日常观察重点

尿液:浅黄色为正常,深黄色或橙色提示需评估。

皮肤弹性测试:轻捏腹部皮肤,回缩时间>2秒可能提示脱水。

2. 紧急就医信号

持续8小时无尿、囟门凹陷、哭声微弱或无泪。

呕吐物含血或胆汁、腹泻每日>10次。

3. 家庭护理工具准备

口服补液盐III(WHO推荐配方)。

医用注射器(用于精确喂水)。

以科学喂养守护生命起点

新生儿喂养不仅关乎当下的健康,更影响长期发育轨迹。拒绝盲目喂水、遵循医学指南,是每一位家长对孩子最负责任的呵护。当传统经验与现代科学出现分歧时,不妨以儿科医生的专业建议为准绳,用理性选择为宝宝筑起健康屏障。