阑尾炎是普外科最常见的急腹症之一,其典型症状为转移性右下腹疼痛、麦氏点压痛及恶心呕吐。随着医学发展,阑尾炎治疗已从单一手术发展为手术与非手术结合的多元化模式。在非手术疗法中,以中药制剂阑尾消炎丸为代表的保守治疗因其独特优势备受关注。本文将深入解析其抗炎机制,并探讨其在临床实践中的新进展。

一、阑尾消炎丸的抗炎机制:多靶点协同作用

阑尾消炎丸由金银花、蒲公英、败酱草、大黄等十余味中药组成,其抗炎机制体现在以下三方面:

1. 直接抗菌与免疫调节

金银花、蒲公英含绿原酸、黄酮类化合物,可抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见致病菌生长。

败酱草、大青叶通过激活巨噬细胞和中性粒细胞,增强阑尾局部吞噬活性,提升非特异性免疫功能。

2. 改善微循环与促进排异

大黄、桃仁通过促进肠道节律性蠕动,加速阑尾腔内容物排出,减少梗阻风险。

木香、川楝子可舒张血管平滑肌,增加肠道血流量,缓解局部水肿和缺血。

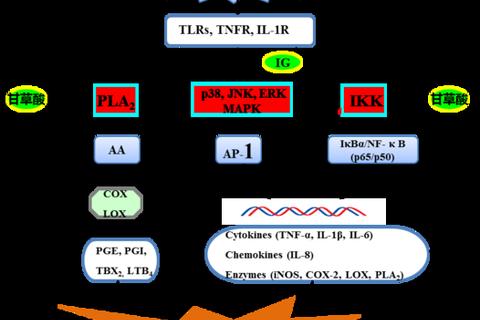

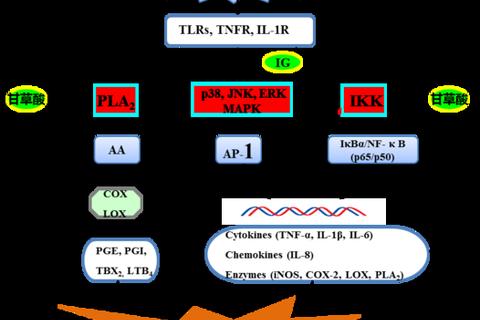

3. 抗炎与抗氧化

冬瓜子、赤芍中的皂苷和多酚类物质可抑制前列腺素E2(PGE2)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)释放,减轻炎症反应。

黄芩的黄芩苷通过清除自由基,减少氧化应激对阑尾组织的损伤。

二、阑尾消炎丸的临床应用现状

(一)适应症与疗效

1. 急性单纯性阑尾炎

研究表明,病程≤24小时、无穿孔或坏疽的急性阑尾炎患者,单用阑尾消炎丸的总有效率可达70%-85%。其优势在于快速缓解疼痛(约1天起效),且住院时间较传统手术缩短3-5天。

2. 慢性阑尾炎及术后恢复

对于反复发作的慢性阑尾炎,该药可减少发作频率,改善腹胀等后遗症。术后联合使用可降低肠粘连发生率(较单纯手术降低约30%)。

(二)联合治疗策略

抗生素联用:与头孢类或喹诺酮类药物联用,可缩短抗生素疗程(由7天减至5天),减少耐药风险。

中西医结合:配合针灸足三里、阑尾穴,可增强镇痛效果,促进肠功能恢复。

三、临床治疗新进展

1. 剂型改良与精准给药

近年开发的纳米微囊制剂可提高药物在阑尾组织的靶向浓度,减少对胃肠道的刺激。

2. 特殊人群研究

儿童患者:改良低剂量剂型(如颗粒剂)正在临床试验中,初步数据显示对6岁以上儿童安全性良好。

孕妇禁忌:因含活血化瘀成分,孕妇禁用,但动物实验提示产后恢复期使用可促进子宫收缩。

3. 预防性应用探索

针对阑尾炎高危人群(如既往有慢性炎症者),小剂量间歇用可降低急性发作风险(复发率由15%降至5%)。

四、患者行动指南与注意事项

(一)何时选择保守治疗?

适用情况:病程≤24小时、无高热或腹膜刺激征、经超声/CT评估无穿孔或脓肿。

紧急就医信号:若出现持续高热(≥39℃)、剧烈呕吐或腹部板状硬,需立即手术。

(二)正确用药方法

剂量与疗程:成人每次6g,每日3次,疗程7-10天;症状缓解后需巩固治疗3天。

饮食禁忌:避免辛辣、油腻食物,服药期间忌饮酒。

(三)特殊人群建议

儿童:需严格按体重调整剂量,且须排除肠套叠等类似疾病。

慢性病患者:肝肾功能不全者需监测转氨酶及肌酐水平。

阑尾消炎丸通过多成分、多靶点的协同作用,为阑尾炎治疗提供了安全有效的选择。其应用需严格遵循适应症,并与现代医学手段结合。未来,随着精准医学的发展,中药制剂在个体化治疗中的潜力将进一步释放。对于公众而言,科学认知药物特性、及时识别危重信号,仍是守护健康的关键。