生理周期是女性健康的“晴雨表”,规律的月经周期不仅反映生殖系统功能,还与整体健康息息相关。现代女性常因压力、作息紊乱等因素面临周期波动,甚至出现痛经、排卵异常等问题。如何精准预测周期、把握生育窗口、管理健康风险?本文将结合科学原理与实用工具,为女性提供一份全面的生理周期管理指南。

一、解码月经周期:从基础认知到科学管理

1. 月经周期的四个阶段与生理意义

正常月经周期(21-35天)包含四个阶段:

月经期(1-7天):子宫内膜脱落,伴随出血,雌激素和孕激素处于低谷。此阶段需注意保暖、避免过度劳累,部分女性可能经历痛经或情绪波动。

卵泡期(月经结束至排卵前):卵泡发育,雌激素上升,子宫内膜增厚。此阶段精力逐渐恢复,适合安排运动或重要工作。

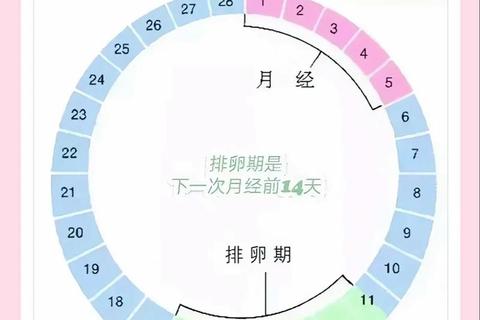

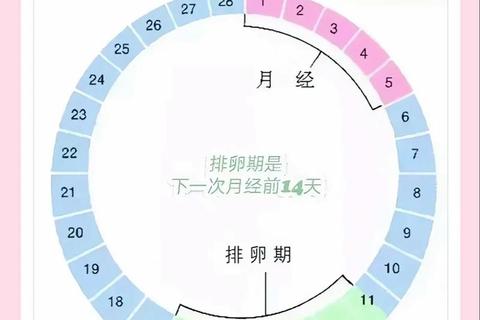

排卵期(月经来潮前14天±5天):卵子排出,雌激素达到峰值,宫颈黏液变稀薄透明(拉丝状),基础体温可能轻微升高。这是受孕概率最高的窗口期。

黄体期(排卵后至下次月经前):黄体分泌孕激素,子宫内膜进入“等待受精”状态。若未受孕,黄体萎缩导致激素下降,引发经前综合征(PMS)如胀痛、情绪焦虑等。

2. 周期异常的警示信号

周期过短(<21天):可能提示黄体功能不足、卵巢早衰或子宫病变。

周期过长(>35天):常见于多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常或压力性闭经。

不规则出血:需警惕子宫内膜息肉、肌瘤或恶性肿瘤。

二、月经计算器的科学原理与应用场景

1. 工具如何实现精准预测?

主流计算器基于日历法与症状追踪法:

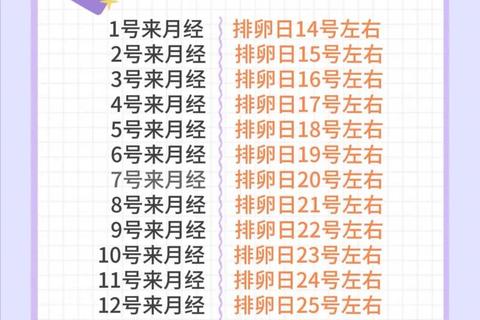

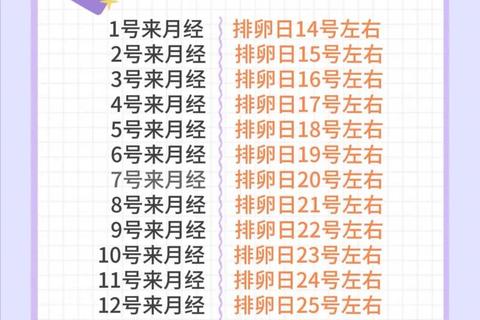

日历法:输入末次月经日期、平均周期长度(如28天),推算未来月经来潮日,并倒推排卵日(下次月经前14天)。

算法优化:先进工具支持个性化调整(如周期波动范围21-35天),结合基础体温、宫颈黏液变化等数据校准预测。

示例:若末次月经为3月1日,周期30天,则排卵日约为3月17日,排卵期为3月12-21日,安全期为3月22-29日(假设经期7天)。

2. 四大核心应用场景

备孕规划:锁定排卵日前后48小时(受孕黄金期),结合排卵试纸监测促黄体生成素(LH)峰值,提升受孕概率。

自然避孕:避开排卵期(危险期),但需注意“安全期”并非绝对安全,建议配合避孕措施。

健康监测:记录周期长度、经血量与症状,早期发现多囊卵巢、甲状腺功能异常等疾病。

生活安排:预判经期与PMS时间,提前调整工作强度或旅行计划,减少突发状况。

三、工具使用注意事项与科学验证

1. 影响准确性的关键因素

个体差异:52%的女性周期波动超过5天,仅依赖日历法可能导致误差。

外部干扰:压力、药物(如抗生素)、体重骤变均可能干扰排卵。

疾病影响:多囊卵巢、高泌乳素血症等疾病会导致无排卵性月经。

2. 如何提升预测可靠性?

多维度数据整合:结合基础体温(排卵后升高0.3-0.5℃)、宫颈黏液观察(排卵期呈蛋清状)及LH试纸检测。

连续记录3个月:通过历史数据分析周期规律,识别异常波动。

医学检查辅助:疑似排卵障碍者,可通过B超监测卵泡发育或检测抗缪勒管激素(AMH)评估卵巢储备。

四、特殊人群的周期管理建议

1. 青少年与围绝经期女性

青少年:初潮后2年内周期不规律属正常现象,但若持续闭经超过3个月需就医。

围绝经期:周期缩短或延长均可能发生,建议补充维生素D并监测骨密度,预防骨质疏松。

2. 备孕女性与多囊患者

备孕群体:排卵期每1-2天同房一次,避免过度频繁影响质量。

多囊卵巢患者:周期常超过35天,需通过药物(如二甲双胍)或生活方式干预(减重5-10%)恢复排卵。

五、行动指南:构建个性化健康管理体系

1. 选择可靠工具:优先使用支持隐私保护(本地计算、SSL加密)且算法经过医学验证的应用。

2. 建立记录习惯:每日记录经期、症状(如痛经程度)、情绪变化,形成周期健康档案。

3. 及时就医信号:周期持续异常、经血过多(每小时浸透1片卫生巾)或剧烈腹痛需排查器质性疾病。

4. 生活方式干预:均衡饮食(增加铁、镁摄入)、适度运动(如瑜伽)、压力管理(冥想)有助于调节激素平衡。

月经计算器不仅是日程管理的助手,更是女性主动健康管理的起点。通过科学工具与身体信号的“双重解码”,女性可以更从容地应对生理变化,早期识别健康风险。记住,规律周期背后是身体发出的平衡信号,当工具提示异常时,请及时倾听身体的声音,与专业医生共同守护健康。