肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,主要侵犯肺部,也可能累及其他器官。尽管现代医学已能有效控制结核病,但其治疗周期长、药物副作用复杂,患者常面临用药依从性差、耐药性增加等问题。本文将从科学治疗、合理用药及管理实践角度,为公众提供实用指导。

一、肺结核的药物治疗原则与核心策略

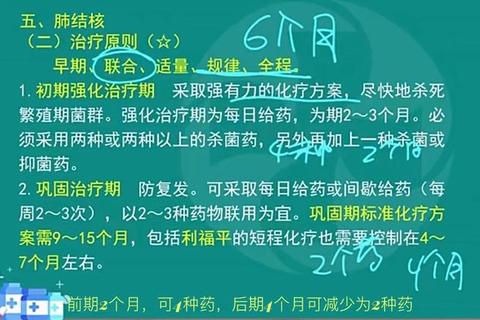

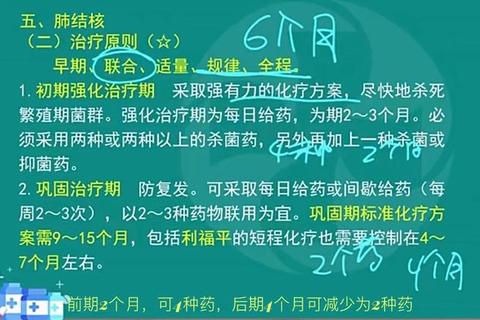

1. 早期、联合、适量、规律、全程用药

这是抗结核治疗的“五大原则”。早期用药可快速杀灭活跃菌群;联合用药(通常4种药物联用)能覆盖不同生长阶段的结核菌,减少耐药风险。例如,初治患者常用“2HRZE/4HR”方案,即前2个月联用异烟肼(H)、利福平(R)、吡嗪酰胺(Z)、乙胺丁醇(E),后4个月巩固治疗。

2. 个体化调整方案

特殊人群需调整用药:

儿童:优先选择肝毒性较小的药物(如利福平),避免使用乙胺丁醇(可能影响视力)。

孕妇:禁用利福平(可能致畸)、链霉素(损伤胎儿听力),推荐异烟肼联合吡嗪酰胺,治疗期间需严格避孕。

耐药患者:需根据药敏试验选择二线药物,如新一代噁唑烷酮类药物康替唑胺,适用于耐多药结核病。

二、常用抗结核药物的特性与注意事项

1. 一线药物

异烟肼(H):可穿透血脑屏障,但对肝功能影响较大。需警惕周围神经炎,建议补充维生素B6。

利福平(R):广谱抗菌,但易引起体液变红(如尿液、泪液),与避孕药联用可能降低避孕效果。

吡嗪酰胺(Z):对酸性环境中的结核菌有效,但可能引发关节痛、高尿酸血症,需监测尿酸水平。

乙胺丁醇(E):可能导致视神经炎,用药期间需定期检查视力。

2. 药物副作用管理

肝损害:所有抗结核药物均可能损伤肝脏,建议每月监测肝功能,出现食欲减退、黄疸需及时就医。

过敏反应:皮疹、发热需停药并抗过敏治疗;严重过敏(如剥脱性皮炎)需永久停用相关药物。

胃肠道反应:分次服药、餐后服用或联用护胃药可缓解恶心、呕吐。

三、特殊场景下的用药管理

1. 耐药结核的治疗突破

耐多药结核(MDR-TB)需联用至少5种敏感药物,疗程长达18-24个月。新型药物如康替唑胺,可替代传统二线药物利奈唑胺,减少抑制等副作用。

2. 突发状况的应急处理

咯血:少量咯血可用氨甲环酸止血,大量咯血需立即就医,保持侧卧位防止窒息。

药物热:体温超过39℃且伴寒战,可能为药物热或病情进展,需鉴别后调整方案。

四、患者自我管理与康复支持

1. 提高用药依从性

使用分药盒、手机提醒等方式避免漏服;

不可擅自减量或停药,否则易导致治疗失败或耐药。

2. 营养与生活方式干预

饮食:高蛋白(如鱼肉、鸡蛋)、富含维生素(如深色蔬菜)的饮食促进修复;

运动:适度散步、瑜伽增强免疫力,但避免剧烈运动。

3. 心理支持与社会关怀

结核病治疗周期长,易引发焦虑。家属需给予情感支持,患者可加入互助社群,分享康复经验。

五、何时需要就医?

出现以下情况需立即就诊:

持续发热超过2周;

咯血或痰中带血;

严重药物副作用(如黄疸、视力模糊);

妊娠期间确诊结核病。

肺结核的治疗是一场“持久战”,科学用药与规范管理是成功的关键。患者需与医生保持密切沟通,定期复查胸部影像和痰菌检测,同时关注身体信号,及时调整治疗方案。通过医患共同努力,结核病终将被有效控制。