新生儿乙肝疫苗接种是预防乙型肝炎病毒感染最直接有效的方式,也是阻断母婴传播的关键措施。据统计,我国新生儿及时接种乙肝疫苗后,乙型肝炎病毒母婴传播阻断成功率高达95%以上。但对于初为父母的家庭而言,如何科学安排接种时间、理解特殊情况的处理原则仍存在诸多困惑。本文将系统解析疫苗接种的关键节点与科学依据,帮助家长建立清晰的接种认知。

乙肝疫苗的首次接种强调“出生24小时内完成”,这在国际免疫规划中被列为优先事项。研究显示,新生儿暴露于母体血液后,病毒进入肝脏的速度极快,及时接种能在病毒建立感染前激活免疫应答。

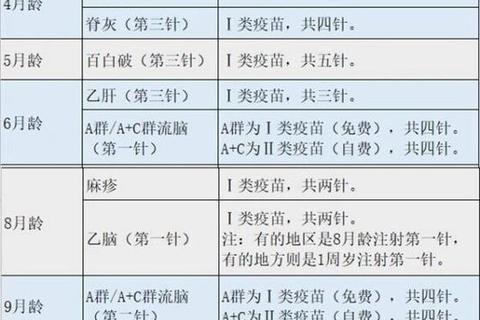

标准接种方案:

该方案通过三次免疫刺激,使95%以上的新生儿产生有效抗体。需特别注意:若因早产、低体重(<2000克)或疾病原因延迟接种,应在体重达标或病情稳定后立即补种首剂,并按原计划完成后续剂次。

1. 母亲为HBsAg阳性:

这类新生儿需在出生12小时内同时注射乙肝免疫球蛋白(HBIG)和首剂疫苗,形成“被动+主动”双重保护。研究证实,联合免疫可使感染风险从90%降至5%以下。接种后需在9-12月龄进行血清学检测,若抗-HBs<10 mIU/mL需补种3剂次。

2. 早产儿/低体重儿:

体重<2000克者首剂接种需延迟至出院或1月龄时,但母亲HBsAg阳性时仍应在出生后12小时内完成首剂接种,后续剂次按标准间隔执行。

3. 接种延误的处理:

若错过既定时间,可采用“补种不重启”原则:只需补足未接种剂次,无需重新开始整个流程。例如6月龄未接种第3剂,可在7月龄直接补种。

疫苗接种后1-2个月应检测乙肝表面抗体(抗-HBs):

值得注意的是,约5%人群对疫苗无应答,可能与遗传因素相关。这类人群暴露风险高,需定期监测并加强防护。

Q1:接种后出现局部红肿、低热怎么办?

约10%-15%的婴儿可能出现轻微反应,可用冷敷处理红肿部位,体温<38.5℃时物理降温即可,通常24小时内消退。若出现持续高热或异常哭闹需及时就医。

Q2:母乳喂养是否影响疫苗效果?

研究证实,母乳中的微量病毒不会降低疫苗效力,母亲HBsAg阳性者仍可母乳喂养。但若皲裂出血,建议暂停哺乳至伤口愈合。

Q3:疫苗保护期过后如何加强?

建议在完成基础免疫后,每5-10年检测抗体水平。医务人员、慢性肝病患者等高危人群,抗-HBs<10 mIU/mL时需加强接种。

家长可采取以下措施确保接种效果:

1. 建立接种档案:使用《预防接种证》详细记录每剂接种日期、批号

2. 同步家庭防护:建议未感染的家庭成员检测抗体,必要时接种疫苗

3. 关注地区差异:部分地区提供免费加强针(如上海、北京),可咨询社区卫生服务中心

通过科学的时间管理与系统防护,乙肝疫苗能为新生儿建立坚实的健康屏障。家长需认识到:每一次规范接种,都是在为孩子抵御未来数十年的健康风险奠定基础。当出现接种时间冲突或特殊健康状况时,及时与预防接种门诊沟通调整方案,才能最大化发挥疫苗的保护效力。