在女性生理周期的不同阶段,体温的微妙波动往往牵动着许多人的心。尤其是月经前体温升高的现象,常引发关于“是否正常”的疑问。这种变化看似普通,实则蕴含着复杂的生理机制,既是生殖健康的晴雨表,也可能成为疾病预警的信号。

一、月经周期与体温变化的生理关联

女性基础体温(BBT)在月经周期中呈现规律的双相曲线,这种变化与卵巢激素的周期性波动密切相关。

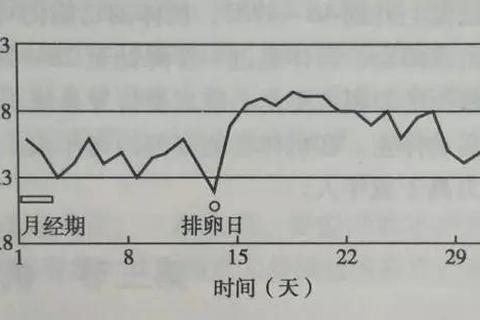

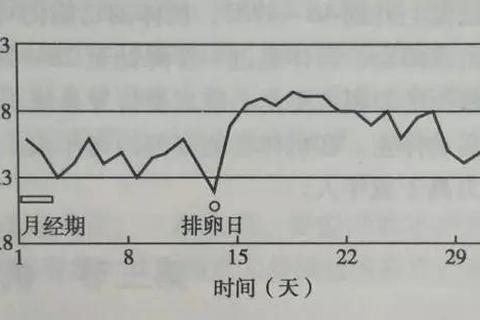

1. 卵泡期(低温期)

月经结束后至排卵前,雌激素主导生理活动,基础体温通常维持在36.3-36.5℃。

此阶段卵泡逐渐发育,子宫内膜增厚,为受孕做准备。

2. 排卵期(过渡期)

排卵前24-48小时,体温可能短暂下降0.1-0.2℃,形成“体温谷底”。

卵子排出后,黄体开始形成并分泌孕酮,促使体温回升。

3. 黄体期(高温期)

孕酮作用于下丘脑体温调节中枢,使基础体温升高0.3-0.5℃,可达36.8-37.2℃。

高温期持续12-14天,若未受孕,黄体萎缩导致孕酮骤降,体温回落并引发月经。

二、月经前体温升高的正常表现与异常警示

正常生理现象的特征

温度范围:通常不超过37.2℃,昼夜波动在0.3-0.5℃内。

持续时间:从排卵后持续至月经前1-2天,约12-14天。

伴随症状:可能伴有胀痛、情绪波动等经前综合征,但无发热、寒战等感染迹象。

需警惕的异常情况

1. 体温超过37.5℃

可能提示上呼吸道感染、盆腔炎等疾病。

若伴头痛、乏力或异常分泌物,需排查感染。

2. 高温期延长至16天以上

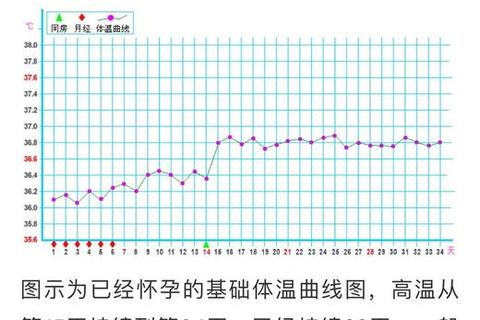

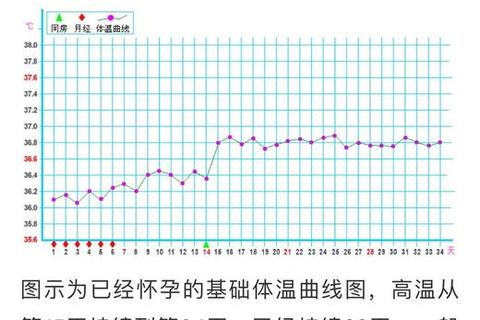

怀孕后黄体持续分泌孕酮,体温维持高位。建议验孕并结合HCG检测确认。

3. 体温波动不规律

单相体温(无高低温变化)提示无排卵周期;缓慢升降可能反映黄体功能不足。

三、科学监测与健康管理策略

基础体温测量规范

1. 工具选择:使用刻度精细的基础体温计(可识别0.05℃变化)。

2. 测量时机:晨醒后立即测量,保持静卧且未进食、饮水。

3. 记录方法:绘制体温曲线图,标注月经日、同房日及特殊事件(如熬夜、饮酒)。

居家处理建议

正常波动:无需干预,注意腹部保暖,避免生冷饮食。

轻度升高(37.3-37.5℃):多饮水观察,若24小时内未恢复需就医。

就医指征

体温持续≥37.5℃超过3天

伴随剧烈腹痛、异常出血或脓性分泌物

备孕女性发现单相体温或高温期不足10天

四、特殊人群的注意事项

1. 备孕女性

高温期第3-5天为最佳受孕窗口。

若基础体温曲线异常,建议查性激素六项及超声监测排卵。

2. 围绝经期女性

激素波动可能导致体温变化不规律,需与甲状腺疾病鉴别。

3. 慢性疾病患者

甲亢、糖尿病等患者出现体温异常时,需优先排查原发病加重。

五、从体温看生殖健康的深层启示

基础体温不仅是生育力的观察窗口,更是整体健康的镜像。2019年一项覆盖10万女性的研究发现,规律双相体温人群的妇科炎症发生率比紊乱者低42%。这提示我们:

体温记录应成为女性健康自检的常规项目

周期紊乱超过3个月需系统检查内分泌及代谢指标

结合宫颈黏液观察(排卵期呈蛋清样拉丝)可提升判断准确性

体温的微妙变化,是身体与我们的无声对话。掌握其规律,既能消除不必要的焦虑,也能为早期发现疾病提供线索。建议每位女性建立至少3个月的体温档案,这不仅是关爱自己的开始,更是主动健康管理的基石。