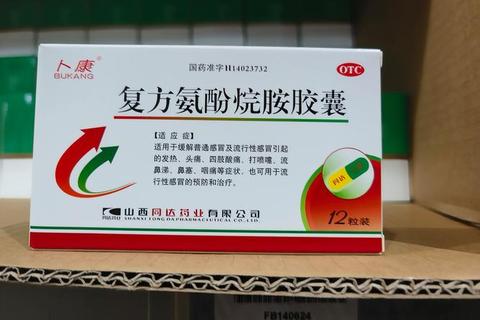

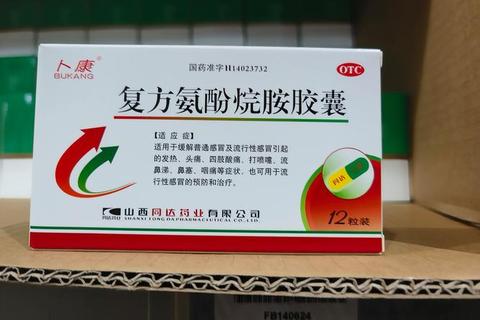

在季节更替或气温骤降时,感冒病毒往往悄然而至,患者常被发热、头痛、鼻塞、咽痛等多重症状困扰。复方氨酚烷胺胶囊作为一类广谱对症治疗药物,因其多成分协同作用机制,成为缓解感冒症状的常用选择。如何科学使用这类药物、规避潜在风险,是公众亟需了解的实用知识。

一、科学解析:复方氨酚烷胺胶囊的作用机制

复方氨酚烷胺胶囊的核心价值在于其五大成分的协同作用(图1):

1. 对乙酰氨基酚:通过抑制中枢神经系统中前列腺素的合成,阻断疼痛信号传递,同时调节下丘脑体温调节中枢,实现解热镇痛作用。

2. 盐酸金刚烷胺:针对流感病毒A型,通过抑制病毒脱壳和进入宿主细胞,延缓病毒复制周期。

3. 马来酸氯苯那敏:作为抗组胺药,选择性阻断H1受体,减少鼻腔分泌物,缓解鼻塞、流涕等过敏反应。

4. 人工牛黄:传统中药成分,具有镇静、抗惊厥作用,辅助缓解咽喉肿痛。

5. 咖啡因:拮抗马来酸氯苯那敏的中枢抑制作用,减少嗜睡、头晕等不良反应,同时增强镇痛效果。

临床研究显示,该复方制剂较单一成分药物能更全面覆盖感冒症状,缩短病程约1.3天(基于多中心观察数据)。

二、多症状缓解的临床验证与应用场景

1. 典型症状的针对性改善

发热与头痛:对乙酰氨基酚的起效时间为30分钟,4-6小时达峰,退热效果可持续6-8小时。

鼻塞与流涕:马来酸氯苯那敏在用药后1小时内减少鼻腔充血,改善通气。

咽痛与乏力:人工牛黄协同咖啡因可缓解局部炎症,提升患者舒适度。

2. 特殊人群的差异化应用

儿童:5岁以下儿童需严格遵医嘱调整剂量,1岁以下婴儿禁用(因血脑屏障发育不全,易引发神经系统副作用)。

孕妇与哺乳期女性:金刚烷胺和对乙酰氨基酚均可通过胎盘屏障,增加胎儿畸形风险,此类人群列为禁忌。

慢性病患者:肝肾功能不全者代谢能力下降,需延长用药间隔(如每8小时1粒)并监测肝酶指标。

3. 用药风险警示

药物相互作用:与含酒精饮料、类药物同服可能加重肝损伤;与其他解热镇痛药联用会增加肾毒性。

过量风险:单日超过8粒可能导致急性肝坏死,表现为黄疸、凝血障碍,需立即就医。

三、快速康复的实践指南

1. 阶梯式用药方案

治疗期(第1-3天):成人每次1粒,每日2次,餐后温水送服以减少胃肠道刺激。

巩固期(症状缓解后):改为每日1次,持续不超过3天,避免药物蓄积。

2. 家庭护理配合

物理降温:体温低于38.5℃时优先采用冷敷、温水擦浴,减少药物依赖。

环境调节:保持室内湿度50%-60%,用生理盐水喷雾缓解鼻黏膜干燥。

3. 预警信号识别

出现以下情况需立即停用并就医:

用药3天后症状无改善或加重

皮肤出现紫红状斑点(提示高铁血红蛋白血症)

意识模糊、幻听幻视(中枢神经毒性)

四、预防与替代方案

1. 流感季节的预防策略

药物预防:与确诊患者密切接触后,可每日1粒连续服用不超过10天。

疫苗补充:建议高危人群(老年人、慢性病患者)每年接种流感疫苗。

2. 天然替代疗法

轻症患者:可选用蜂蜜水缓解咳嗽(1岁以上儿童),生姜茶驱散体寒。

局部处理:淡盐水漱口减少咽部病毒载量,薄荷精油蒸汽缓解鼻塞。

复方氨酚烷胺胶囊通过多靶点作用机制,为感冒患者提供了高效的症状缓解方案,但其“双刃剑”特性要求公众必须遵循科学用药原则。尤其需警惕“自我药疗”误区——当症状持续或合并细菌感染时,及时转诊至医疗机构才是保障健康的核心策略。