咳嗽是人体清除呼吸道异物的自然反应,但当它频繁发作或迁延不愈时,便成为困扰日常生活的健康问题。数据显示,我国每年因咳嗽就诊的患者超过3亿人次,其中约40%会自行选择止咳药物。面对琳琅满目的止咳药品,如何科学选择既能快速缓解症状又兼顾安全性的治疗方案?本文将从病理机制出发,结合最新临床研究,解析枇杷止咳胶囊这一经典组方的独特价值。

咳嗽反射涉及气道黏膜、迷走神经和咳嗽中枢的三级联动。当外界刺激物激活气道C纤维感受器时,信号经神经传导至延髓咳嗽中枢,最终引发膈肌和肋间肌的协调收缩。根据病程可分为:

1. 急性咳嗽(<3周):常见于感冒、急性支气管炎,多伴鼻塞、咽痛

2. 亚急性咳嗽(3-8周):多见于感染后气道高反应

3. 慢性咳嗽(>8周):常提示哮喘、胃食管反流等潜在疾病

值得注意的是,约68%的慢性咳嗽患者存在误用中枢性镇咳药的情况,这种盲目用药可能掩盖真实病因,延误诊治。

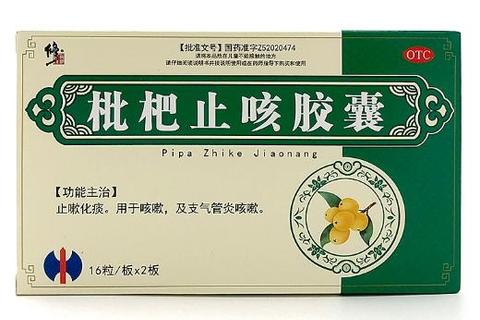

这款源自苗药验方的中成药,由枇杷叶、壳、百部等7味药材科学配伍而成。现代药理学研究揭示其多靶点作用机制:

动物实验证实,该药可使氨水引咳小鼠的咳嗽潜伏期延长2.3倍,痰液分泌量增加58%。

1. 适应症匹配

适用于急慢性支气管炎、感冒后咳嗽等痰热郁肺证,典型表现为:咳嗽声重、痰黄质黏、咽喉干痒。对干咳无痰或白色泡沫痰者效果有限。

2. 剂量控制

成人标准剂量为每次2粒(0.5g),每日3次,建议饭后服用以减少胃肠刺激。需特别注意:

3. 禁忌人群警示

临床数据显示,0.03%患者出现轻度头晕或胃部不适。以下人群禁用:

4. 药物相互作用

与中枢抑制剂(如安定类)联用可能增强镇静作用,与MAO抑制剂合用存在5-羟色胺综合征风险。

5. 特殊场景管理

6. 疗效评估节点

用药3日内咳嗽频率减少50%视为有效,若出现胸痛、咯血或持续低热,应立即停药就医。

急性期(1-3天):

缓解期:

预防复发:

需要特别提醒的是,当咳嗽伴随以下"红旗征象"时,务必在24小时内就诊:

与苏黄止咳胶囊相比,枇杷制剂更适用于痰多质稠的情况;而川贝枇杷露因含冰片成分,对咽痛缓解更显著。2020年国家药监局最新警示:含可待因的复方制剂已限制用于12岁以下儿童,这使得枇杷止咳胶囊在儿科应用(12岁以上)中更具优势。

从现代医学视角重新审视传统中药,枇杷止咳胶囊展现了多成分、多靶点的整合调节优势。但任何药物的有效性都建立在精准辨证的基础上,建议患者在用药前通过"咳嗽日记"记录发作时间、诱因及痰液特征,为医生提供更全面的诊疗依据。记住,咳嗽不是敌人,而是身体发出的健康警报,科学应对方能守护呼吸畅达。