对于女性而言,月经周期与生育能力的关系始终是备受关注的话题。尤其当涉及“安全期”时,许多人对“月经前几天同房是否容易怀孕”存在困惑。本文将从科学角度解析安全期的定义、影响因素及实际避孕效果,帮助读者更理性地看待这一生理现象。

安全期指女性月经周期中受孕概率较低的时间段,通常分为月经后安全期和月经前安全期。其核心逻辑基于排卵规律:

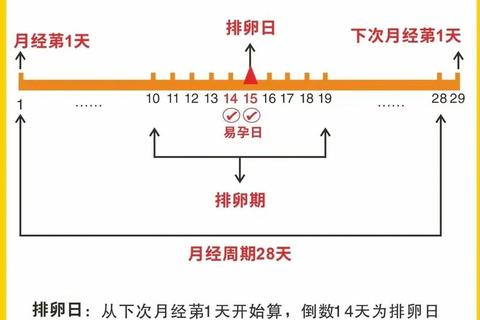

1. 排卵日推算:对于月经周期规律的女性(如28天周期),排卵日通常为下次月经前14天。例如,若下次月经预计4月28日来潮,则排卵日为4月14日。

2. 排卵期范围:卵子存活约12-24小时,存活3-5天,因此排卵日前5天至后4天(共10天)为易受孕期,其余时间被视为安全期。

3. 月经前安全期:指排卵期结束后至下次月经来潮前的阶段。若月经周期规律,此阶段通常持续7-10天,怀孕概率较低。

尽管安全期理论看似清晰,但实际应用中存在多种不确定性:

1. 月经周期波动:压力、情绪、疾病或药物可能导致排卵提前或延后。例如,原本预计月经前7天为安全期,若排卵延后,此时可能仍处于易受孕期。

2. 短周期风险:若女性月经周期短于21天,排卵日可能提前至月经刚结束的阶段,导致传统安全期计算失效。

3. 隐性排卵:极少数情况下,女性可能在一个周期内发生两次排卵,增加意外怀孕风险。

4. 存活时间差异:部分研究显示,在宫颈黏液条件良好时可存活长达5天,可能覆盖原本认为的安全期。

根据临床数据和研究,月经前同房的怀孕概率可分为两类情况:

1. 月经周期规律者:

2. 月经周期不规律者:

对于希望依赖安全期避孕的人群,需结合以下措施降低风险:

1. 多维度监测排卵:

2. 联合避孕策略:

3. 特殊人群注意事项:

以下情况提示需及时咨询医生:

1. 安全期避孕失败:月经延迟超过7天,或早孕试纸呈阳性。

2. 周期紊乱:连续3个月月经周期波动超过7天,可能提示多囊卵巢综合征或甲状腺功能异常。

3. 异常出血:非经期出血或后出血,需排除宫颈病变或子宫内膜异位症。

“安全期”的本质是统计学概念,而非生理绝对屏障。对于月经周期规律的女性,月经前同房怀孕概率较低,但仍需警惕个体差异和外部干扰。从健康管理角度,建议优先选择避孕套、短效避孕药等更可靠的方法,并结合排卵监测工具提升安全性。理解自身生理规律,科学避孕,才能更好地平衡生活与健康需求。