新生儿娇嫩的皮肤需要格外细致的护理,而洗澡作为日常护理的重要环节,频率不当或操作失误都可能影响宝宝健康。一位新手妈妈曾分享:“每次给宝宝洗澡都像拆盲盒,生怕水温不对或洗得太频繁。”这种焦虑并非个例——研究显示,约60%的家长对新生儿洗澡频率存在认知误区。本文将基于最新医学指南,解析科学护理要点。

新生儿皮肤厚度仅为成人1/3,角质层未发育成熟,皮脂分泌量比成人低30%。这种特殊结构导致两大风险:

1. 过度清洁会破坏皮脂膜,使皮肤屏障功能下降,增加湿疹风险

2. 清洁不足则易引发间擦疹、尿布疹等感染

理想洗澡频率需平衡清洁与保护,参照国际儿科学会建议:

根据复旦大学附属儿科医院临床数据,建议通过三维度评估:

| 维度 | 评估指标 | 调整建议 |

|-|||

| 季节气候 | 室温>28℃或湿度>70% | 增加至每日1次,用38℃清水冲洗汗液 |

| 皮肤状态 | 出现脂溢性皮炎/红臀 | 减少沐浴露使用,增加清水冲洗次数 |

| 活动强度 | 开始学爬后 | 加强手足部清洁,维持当前频率 |

典型案例:

标准化操作流程(SOP)可降低80%的护理风险:

阶段一:环境准备

1. 室温26-28℃,提前预热浴巾

2. 水位深度≤5cm,用水温计校准38℃

3. 备齐75%酒精(脐带未脱落者)、婴儿润肤霜

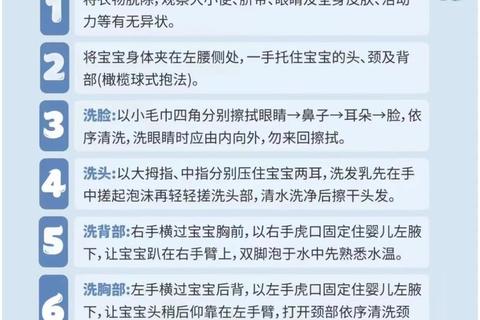

阶段二:洗护操作

阶段三:浴后护理

1. 3分钟黄金期内完成保湿(润肤霜用量≥2g/kg)

2. 皮肤褶皱处用吹风机低温档吹干(距离30cm以上)

误区1:使用成人沐浴产品

误区2:洗澡时间越长越好

误区3:爽身粉预防痱子

出现以下情况需暂停洗澡并就医:

1. 脐周红肿流脓:提示脐炎,发生率约2-3%

2. 大面积皮肤破损:超过体表面积5%需专业处理

3. 洗澡后持续寒战:体温低于36℃警惕低体温症

1. 抚触疗法:沐浴后10分钟进行,可提升28%的体重增长速率

2. 水疗辅助:湿疹宝宝用淀粉浴(大米淀粉:水=1:10)

3. 季节性调整:夏季增加金银花煮水擦浴,冬季添加甜杏仁油

新生儿洗澡既是基础护理,也是早期发育的重要刺激。记住三个核心原则:频率动态调整、操作标准规范、护理及时跟进。当您发现宝宝在浴后露出满足的“牛奶笑容”,便是对科学护理的最佳褒奖。如遇特殊情况,请及时联系儿科医生,让专业力量护航宝宝成长。