右上腹隐痛、口苦、食欲不振……这些症状可能提示肝胆系统的异常。胆囊炎、胆管炎等疾病在我国发病率逐年上升,而中成药“消炎利胆片”因其清热利胆的作用,成为许多患者的选择。药物使用需科学指导,盲目用药可能掩盖病情或引发不良反应。本文将从成分解析、适用人群、用药规范到生活管理,全面解读这一药物的核心价值与临床使用要点。

一、核心功效解析:从成分到作用机制

消炎利胆片由穿心莲、溪黄草、苦木三味中药组成,其功效源于各成分的协同作用:

1. 穿心莲:清热解毒,减轻炎症反应。现代药理学证实其含有的穿心莲内酯可抑制细菌生长,促进胆汁分泌。

2. 溪黄草:利湿退黄,促进湿热从小便排出,缓解黄疸、尿黄等症状。

3. 苦木:利胆护肝,但含少量毒性成分,需控制剂量与疗程。

联合作用:

抗炎抑菌:抑制金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等致病菌,减轻胆囊黏膜炎症。

利胆排石:增加胆汁分泌量,改善胆汁淤积,降低胆结石风险。

缓解症状:针对肝胆湿热引起的胁痛、口苦、厌食油腻等效果显著。

二、适用人群与禁忌症:科学用药的前提

1. 明确适应症

急性胆囊炎/胆管炎:缓解右上腹疼痛、发热、恶心等症状。

慢性胆囊炎:联合超短波治疗可减少复发。

术后管理:胆囊取石术后服用,可预防结石再生。

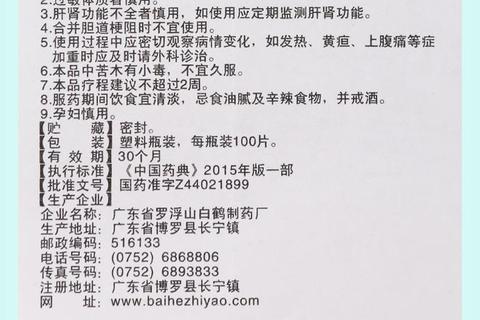

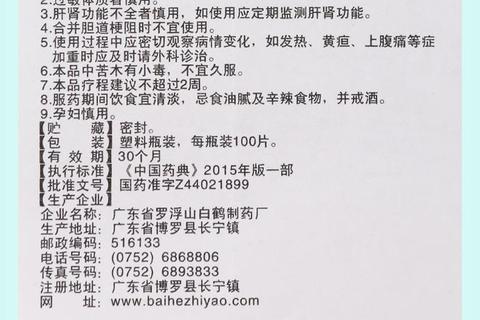

2. 禁用或慎用人群

非湿热证患者:脾胃虚寒者(表现为畏寒、腹泻)可能加重不适。

孕妇及哺乳期女性:苦木可能影响胎儿安全,药物成分或通过乳汁传递。

肝肾功能不全者:代谢负担加重,需医生评估后调整剂量。

过敏体质者:可能引发皮疹、呼吸困难甚至休克。

三、临床使用指南:规范用药的关键

1. 剂量与疗程

常规用法:成人每次6片(小片规格),每日3次,饭后服用以减少胃肠刺激。

疗程控制:连续用药不超过2周,长期使用可能导致胆囊萎缩或肝功能异常。

2. 联合用药注意事项

与西药间隔:建议与其他药物(如抗生素)间隔30分钟服用,避免相互作用。

避免同类中成药叠加:如胆宁片(含大黄、虎杖等)与消炎利胆片功效重叠,联用可能增加毒性风险。

3. 症状监测与复诊

有效指标:用药3天内疼痛减轻、食欲改善。

预警信号:若出现发热、黄疸或腹痛加剧,需立即停药并就医。

四、注意事项与不良反应管理

1. 常见副作用

消化道反应:约10%患者出现恶心、腹泻,通常轻微且可耐受。

过敏反应:皮疹、瘙痒需立即停药,严重时需抗过敏治疗。

2. 生活管理建议

饮食禁忌:避免油腻、辛辣食物及酒精,以清淡饮食(如薏米粥、冬瓜汤)为主。

特殊人群调整:儿童、老年人需严格遵医嘱,剂量可能减半。

五、替代方案与补充疗法

1. 西药对比:熊去氧胆酸适用于胆固醇结石,但起效较慢;消炎利胆片更侧重抗炎利胆。

2. 非药物干预:

热敷:急性疼痛时可用热毛巾敷右上腹,缓解痉挛。

穴位按摩:按揉胆经上的阳陵泉、胆囊穴,每日10分钟。

与行动建议

消炎利胆片作为传统中药与现代药理结合的典范,为肝胆疾病提供了有效治疗选择,但其应用需“因人制宜”。普通患者应注意:

1. 识别症状:持续右上腹痛超过24小时或伴发热,需优先就医明确诊断。

2. 科学用药:严格遵循剂量与疗程,避免自我调整。

3. 定期复查:慢性患者每3-6个月进行肝胆B超或肝功能检查。

提示:本文内容仅供参考,个体情况请咨询专业医师,不可替代面对面诊疗。