新生儿呛奶是许多家庭在喂养过程中遇到的常见问题,看似普通的呛咳背后可能隐藏着窒息风险。尤其对于胃部发育尚未成熟、吞咽功能较弱的婴儿,错误的处理方式可能加重危险。理解呛奶的成因并掌握科学的应对方法,是每位家长保护孩子安全的必修课。

呛奶是指奶液误入气道引发的剧烈咳嗽或呼吸受阻现象,多发于6个月以内的婴儿。根据严重程度分为两类:

1. 轻微呛奶:婴儿出现咳嗽、吐奶,但面色正常,能自主调整呼吸。此时奶液仅进入支气管或咽喉部,未完全阻塞气道。

2. 严重呛奶:表现为面色青紫、呼吸暂停或抽搐,奶液堵塞气管导致窒息,需立即急救。

注意:即使轻微呛奶也可能引发吸入性肺炎,若频繁发生需排查喉软骨软化等先天性问题。

婴儿胃呈水平位,贲门括约肌松弛,易发生胃食管反流。建议喂奶后保持头高脚低姿势,右侧卧位30分钟以减少反流。

避免在婴儿哭闹、大笑或过度饥饿时喂奶,易引发吞咽不协调。

采用30°-45°斜抱姿势,确保婴儿头部高于胃部。避免平躺喂奶,防止奶液倒流。

喂奶后需竖抱拍嗝(手掌空心轻叩背部),待打出嗝后再让婴儿平躺。

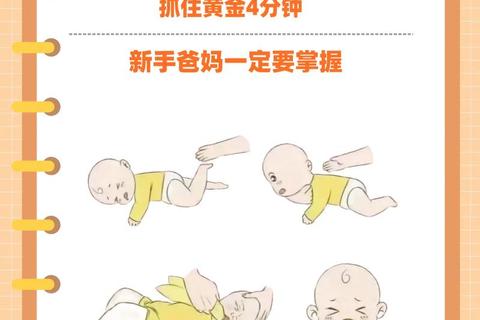

1. 将婴儿俯卧于前臂,头低脚高(倾斜45°-60°)。

2. 用掌根在肩胛骨间快速叩击5次,利用重力排出气道异物。

3. 若仍未缓解,转为仰卧位进行胸部按压(两指按压胸骨中部5次),循环操作至呼吸恢复。

禁忌:严禁竖抱拍背!此举可能使奶液深入肺部。

早产儿吞咽-呼吸协调性差,喉软骨发育不良者需定期随访。建议使用防胀气奶瓶,喂奶后延长拍嗝时间至10分钟。

1. 环境准备:喂奶时保持安静,避免分散婴儿注意力。

2. 工具选择:母乳喂养可使用溢乳垫吸附过量乳汁;人工喂养定期检查奶嘴老化情况。

3. 家庭演练:建议家长学习婴儿版海姆立克急救法,每月模拟演练一次。

4. 记录观察:记录呛奶频率、时间与诱因,为医生诊断提供依据。

呛奶的预防与处理本质是顺应婴儿生理特点的精细化照护。从45°哺乳姿势到空心掌拍背技巧,每一个细节都关乎生命安全。建议家庭常备急救操作图示(可张贴于婴儿床旁),并将“侧卧拍背”作为本能反应。当喂养不再仅凭经验,而是建立在医学认知之上时,婴儿的健康成长便多了一份坚实保障。