在现代快节奏的生活中,心血管疾病和代谢异常成为威胁健康的隐形杀手。当人们将目光投向天然保健品时,红曲因其“药食同源”的特性备受关注。近期日本小林制药事件引发全球对红曲安全性的担忧——这种传统发酵产物究竟是护心良方,还是暗藏风险?本文从科学角度解析红曲的复杂面,帮助公众理性选择。

红曲的药用历史可追溯至汉代,《本草纲目》记载其“消食活血、健脾燥胃”功效。现代研究揭示,红曲的核心价值源于发酵过程中产生的活性成分:

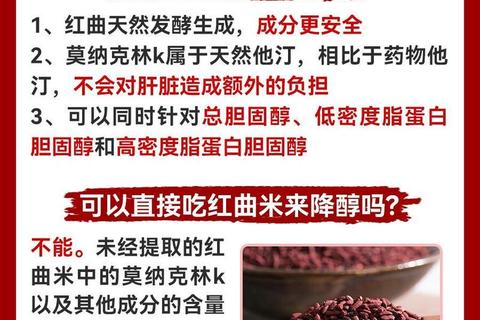

值得注意的是,红曲的降脂作用呈现“剂量-效应”关系。例如,每克红曲米含0.4%-2%的莫纳可林K,其效果与剂量直接相关,但过量可能引发肌肉疼痛等副作用。

小林制药事件暴露了红曲生产中的潜在风险。调查发现,问题产品可能含有两种危险成分:

1. 桔霉素(Citrinin)

这种由部分红曲霉菌产生的肾毒性物质,可导致肾小管坏死。我国GB 2761标准严格限定其含量≤0.05mg/kg,但非法生产工艺或菌种污染可能突破安全阈值。

2. 软毛青霉酸

大阪工厂检测到的异常代谢产物,虽毒性机制未明,但提示发酵过程中可能存在不可控的次生毒素。

更值得警惕的是,红曲发酵可能伴随生物胺(如组胺、腐胺)生成,引发头痛、心悸甚至过敏性休克。这些风险在自制红曲产品或非标产品中尤为突出。

1. 辨别人群禁忌

2. 选择标准化产品

优质产品应满足:

3. 剂量与疗程管理

4. 饮食协同策略

地中海饮食模式(橄榄油+深海鱼+全谷物)可增强红曲效果。避免同时摄入葡萄柚(抑制CYP3A4酶,增加副作用风险)。

5. 特殊人群监测方案

6. 危机预警信号

若出现以下症状,需24小时内就医:

科研前沿正在破解红曲的安全密码:

红曲作为千年传承的天然产物,其护心价值已获科学验证,但“天然≠无害”的警示从未过时。消费者需牢记:任何健康干预都应在医生指导下进行,尤其对于已确诊心血管疾病者,红曲不能替代处方药。选择合规产品、遵循科学剂量、密切监测反应,方能真正发挥这份古老智慧的保健价值。