月经失调是困扰现代女性的常见问题,其中气滞血瘀型占妇科门诊的30%-40%。这类患者常因经期腹痛、血块多、周期紊乱而影响生活质量,但往往对病因认知不足,或自行用药导致病程迁延。本文结合中医理论与现代医学观点,系统解析该病症的特点及调治方案。

一、症状识别:从身体信号发现气血瘀阻

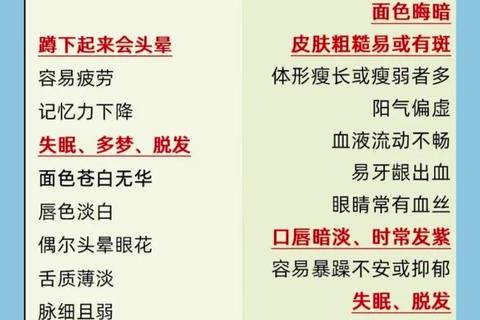

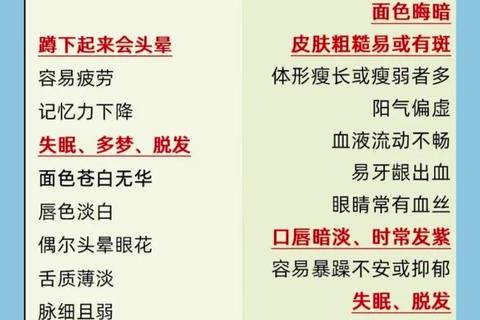

气滞血瘀型月经失调以“瘀、痛、乱”为特征,具体表现为:

1. 经血异常:经色紫暗如咖啡渣,血块呈大小或条索状,部分患者血块排出后疼痛缓解。月经量可多可少,部分人经期长达10天以上,或出现非经期点滴出血。

2. 周期性疼痛:经前3-7天开始出现胀痛、胁肋刺痛,经期小腹冷痛或刺痛,疼痛部位固定且拒按,部分伴随腰骶酸胀。

3. 情绪波动:70%以上患者伴发焦虑、易怒或抑郁情绪,尤其在经前1周出现情绪失控、失眠多梦。

4. 体征特征:舌下静脉迂曲紫暗,舌边有瘀斑,面色晦暗或出现黄褐斑,四肢末端温度偏低。

二、病因溯源:现代生活方式加剧气血失衡

该病症本质是“气机郁滞→血行受阻”的恶性循环,具体诱因包括:

情志致病(占62%):职场压力、家庭矛盾等长期情绪压抑导致肝气郁结。典型案例显示,持续压力6个月以上即可引发明显月经紊乱。

寒邪侵袭:过食冷饮、空调直吹等导致寒凝血瘀,研究显示夏季发病率比冬季高23%。

久坐少动:办公室女性日均久坐超8小时者,盆腔血液循环速度降低40%。

继发性病变:35%患者合并子宫肌瘤、卵巢囊肿等器质性疾病,形成“瘀血-病灶-新瘀血”的病理链。

三、阶梯式调治方案:从急症处理到长期调理

阶段一:经期活血止痛

紧急处理:痛经发作时可用热敷袋(40-45℃)贴敷关元穴,配合按压三阴交穴(足内踝上3寸)。血块多者可用益母草颗粒冲服,但需注意经量过多时停用。

中药选择:血府逐瘀汤(桃仁12g+红花9g+川芎6g)能快速缓解血瘀型痛经,临床有效率可达82%。

阶段二:周期调理方案

1. 药物治疗

经典方剂:柴胡疏肝散(柴胡12g+香附9g)联合失笑散(五灵脂6g+蒲黄6g),经前10天开始服用,可调节80%患者的周期紊乱。

中成药优选:逍遥丸(疏肝)、桂枝茯苓丸(温经)联合使用,适合工作繁忙的都市女性。

2. 饮食调理

化瘀食材:每日饮用山楂玫瑰茶(山楂5片+玫瑰花3g),月经干净后连续服用21天,可降低血黏度15%。

禁忌清单:避免冰淇淋、沙拉等生冷食物,芒果、榴莲等湿热水果易加重血瘀。

3. 生活方式干预

运动处方:每天练习30分钟八段锦“双手托天理三焦”动作,能提升盆腔血流速度50%。

情绪管理:建立“情绪日记”,记录经前情绪变化,配合音乐疗法(432Hz频率乐曲)可降低焦虑评分30%。

阶段三:中医特色疗法

针灸方案:取穴太冲(疏肝)、血海(化瘀)、子宫(局部调经),每周2次,6周为疗程,临床研究显示可缩短经期腹痛时间58%。

药浴疗法:经后使用艾叶30g+红花15g煮水泡脚,持续3个月经周期,能改善85%患者的四肢冰冷症状。

四、特殊人群注意事项

备孕女性:建议孕前3个月开始服用毓麟珠(紫河车粉3g冲服),修复子宫内膜容受性。

青春期少女:慎用破血药,推荐桃红四物汤减半剂量,配合耳穴压豆(内分泌、卵巢区)。

围绝经期女性:在活血基础上加用二至丸(女贞子+旱莲草),防止更年期功血。

五、预警信号与就医指征

当出现以下情况需立即就诊:

1. 经期突发剧烈腹痛伴坠胀(警惕子宫内膜异位囊肿破裂)

2. 非经期出血持续10天以上,或血块量超过月经总量1/3

3. 联合使用活血药后出现头晕、心悸等贫血症状

建议每6个月进行妇科超声和性激素六项检测,器质性疾病患者需同步进行中西医结合治疗。

气滞血瘀型月经失调的调治需把握“疏肝为先,温化为辅,全程活血”的原则。通过3个月的系统调理,约76%患者可实现周期规律、疼痛消失。值得注意的是,情绪管理在康复过程中起决定性作用,建议患者建立“生理-心理-社会”三位一体的健康管理模式,必要时寻求专业心理咨询支持。