在当代教育环境中,孩童厌学已成为困扰无数家庭的普遍现象。中国青少年研究中心的调查显示,仅有23.4%的中小学生是因热爱学习而走进校园,而超过60%的儿童曾出现阶段性厌学情绪。这种现象背后,隐藏着家庭教育与兴趣引导双重机制失衡的深层危机。

从心理学视角看,厌学并非突发状态,而是经历焦虑→怀疑→恐惧→自卑四阶段演变的心理滑坡。初期表现为作业拖延、注意力分散;中期发展为课堂抗拒、情绪暴发;严重阶段可能出现躯体化症状如头痛恶心,甚至自我伤害行为。值得警惕的是,35%的厌学儿童伴随抑郁倾向,部分案例中甚至出现自杀意念。

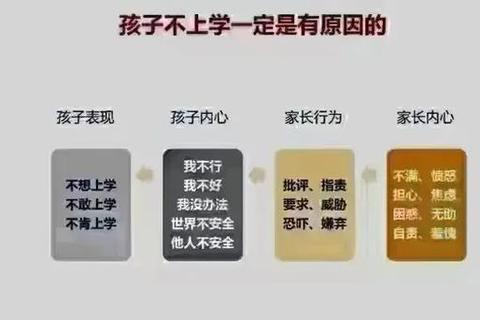

典型案例中,9岁男孩因长期缺乏父母陪伴,用“为父母而学”的优异成绩掩盖内心孤独,最终爆发厌学行为;高三学生被父亲机械复制“高效日程表”,导致情感冻结、社交功能退化。这些案例揭示:厌学不仅是学习问题,更是家庭系统失衡的警报。

1. 成绩至上主义

“唯分数论”导致家长陷入成绩-情绪绑定陷阱:孩子考差→家长焦虑→高压管控→孩子挫败,形成恶性循环。研究显示,过度关注成绩的家庭中,儿童焦虑水平比普通家庭高2.3倍。

2. 情感忽视与过度控制

亲子依恋质量直接影响学习动力。安全型依恋的孩子更易建立学习自信,而矛盾型依恋(如案例中异地求学的男孩)会引发情感饥渴,将“不上学”作为获取关注的工具。家长常犯的“九不要”错误中,过度溺爱(26%)、当众批评(34%)、喜怒无常(19%)位列前三。

3. 时间管理暴力

将“勤奋”等同于学习时长,忽视效率曲线。神经科学研究表明,7-12岁儿童持续专注力仅20-35分钟,强制延长学习时间会激活杏仁核,引发本能抗拒。

1. 多维兴趣激发模型

构建认知-情感-行为三位一体的兴趣培养机制:

2. 家庭场景中的兴趣孵化

创设三阶兴趣培养路径:

探索期(1-3周):提供5-8种领域体验,记录孩子自然注视时长与提问频次

发展期(1-3月):建立“兴趣存折”,将游戏化机制融入学习(如完成目标兑换探索机会)

深耕期(3月+):引入“双导师制”,学科教师与兴趣领域达人协同指导

3. 危机干预的黄金72小时原则

当出现激烈厌学行为时:

建立家庭-学校-专业机构协同网络:

1. 家庭端:每月开展“家庭会议”,采用“愿望清单”平衡学习与兴趣发展

2. 学校端:推行“学科+项目”双轨制,将无人机编程、戏剧创作等纳入课程

3. 医疗端:当出现持续两周的情绪低落、睡眠障碍时,应及时进行心理评估

教育的本质应是点燃生命热情的火种。当家长从“监工”转变为“成长教练”,当学习从负担转化为自我实现的通道,孩童眼中熄灭的光芒终将重新绽放。这需要每个教育参与者放下焦虑,用智慧与耐心重建“兴趣-成就”的正向循环,让每个孩子都能在探索中遇见更好的自己。