手足口病是一种由肠道病毒引起的儿童常见传染病,5岁以下婴幼儿尤为高发。该病以发热及手、足、口腔等部位的皮疹或溃疡为特征,多数患儿预后良好,但少数可能发展为重症甚至危及生命。本文将从科学治疗角度出发,解析安全用药原则,帮助家长掌握正确的疾病管理方法。

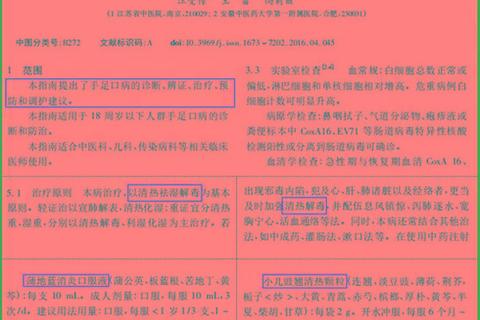

症状发展规律

典型病程分为五个阶段:出疹期(1-3天)出现口腔黏膜疱疹及四肢斑丘疹;神经系统受累期(病程1-5天)可能出现嗜睡、肢体抖动;心肺衰竭前期(病程5天内)表现为心率加快、四肢发凉;心肺衰竭期出现呼吸急促、血压异常;恢复期可见症状逐步缓解。家长需特别警惕持续高热(>39℃)、频繁呕吐、呼吸急促等重症信号。

诊断鉴别

需与水痘、疱疹性咽峡炎区分:手足口病皮疹集中在四肢末端及口腔,水疱不痛不痒,而水痘皮疹呈向心性分布且伴明显瘙痒;疱疹性咽峡炎病变仅局限于咽部。建议就医时配合咽拭子核酸检测明确病毒类型,EV71感染更易引发重症。

抗病物应用原则

目前尚无特效抗病物,利巴韦林(10mg/kg/天)可抑制病毒复制,但需注意该药可能引起溶血性贫血,疗程不宜超过3天。更昔洛韦(5-10mg/kg/天)适用于重症早期干预,需在医师指导下静脉给药。需特别说明:抗生素对病毒无效,仅当并发细菌感染时需使用头孢类抗生素。

对症治疗关键措施

发热管理:对乙酰氨基酚(10-15mg/kg/次)或布洛芬(5-10mg/kg/次)可安全退热,间隔4-6小时给药,24小时内不超过4次。物理降温建议用温水擦拭腋窝、腹股沟,禁用酒精擦浴以免刺激皮肤。

口腔护理:蒙脱石散调和成糊状涂抹溃疡面,既能吸附病毒又可促进黏膜修复;利多卡因凝胶局部使用可缓解进食疼痛,但2岁以下慎用。西瓜霜喷雾剂等中成药需注意成分过敏风险。

皮肤护理:未破溃皮疹可用炉甘石洗剂止痒,疱疹破裂后改用0.5%碘伏消毒,合并感染时局部涂抹莫匹罗星软膏。

家庭护理要点

保持室温22-24℃、湿度50%-60%,选择流质或半流质饮食(如牛奶、米汤),避免酸性食物刺激口腔。体温监测建议使用电子体温计每日测量4次,发热期每2小时测量一次。

紧急就医指征

当患儿出现以下任一情况需立即送医:①持续高热不退超过3天;②精神萎靡或异常烦躁;③肢体抖动或站立不稳;④呼吸频率>40次/分;⑤皮肤出现大理石样花纹。重症病例需住院进行丙种球蛋白(400mg/kg/天×3天)及糖皮质激素冲击治疗。

成人感染特点

虽然发病率仅为儿童的1/42,但免疫力低下者可能感染,症状以咽痛、低热为主,皮疹较少,病程约7-10天。成人患者需注意隔离,避免亲吻婴幼儿,出现胸闷、心悸等症状提示心肌受累可能。

托幼机构防控

每日晨检需检查口腔、手掌,发现疑似病例立即隔离。玩具、餐具用含氯消毒液浸泡30分钟,教室每日紫外线消毒1小时。聚集性疫情(1周内同班级2例)需报告疾控部门。

疫苗接种策略

EV71灭活疫苗可有效预防71.4%的重症,6月龄-5岁儿童基础免疫2剂(间隔1个月),建议在12月龄前完成接种。该疫苗对CA16等其他肠道病毒无交叉保护,故接种后仍需注意日常防护。

环境消毒规范

粪便需用1:50含氯消毒液处理,污染物表面用1:100浓度擦拭。患儿衣物煮沸20分钟或阳光下暴晒6小时。特别注意门把手、遥控器等高频接触部位的消毒。

行动建议

1. 家庭药箱常备电子体温计、退热贴、口服补液盐

2. 接触患儿分泌物后需用流动水洗手20秒

3. 疾病流行期避免带儿童前往充气城堡等密闭游乐场所

4. 康复期出现指甲脱落(CA6型感染常见)无需特殊处理

通过科学用药与精准护理,98%的患儿可完全康复。掌握"早识别、对症治、防重症"九字原则,能最大程度保障儿童健康安全。