在肌肉拉伤、关节扭伤或慢性劳损的困扰下,人们往往需要一种快速缓解疼痛的解决方案。复方水杨酸甲酯乳膏作为外用药膏,凭借其独特的成分组合和靶向作用机制,成为家庭药箱中的常备药物。本文将深度解析其科学原理、适用场景与安全使用要点。

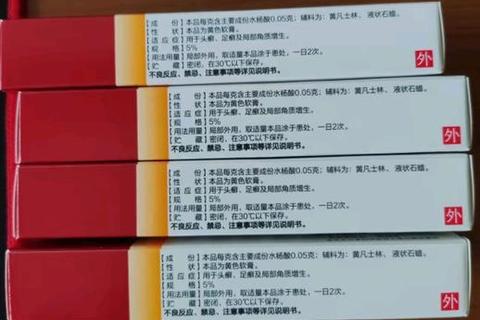

该乳膏以水杨酸甲酯(300mg/g)与薄荷脑(80mg/g)为核心成分,配合桉油、松节油等辅助成分形成协同效应。水杨酸甲酯通过抑制前列腺素合成酶活性,阻断炎症介质释放;薄荷脑则通过激活皮肤冷觉感受器TRPM8通道,产生清凉感并降低痛觉神经传导速度。这种"热力渗透+冷感舒缓"的双重机制,使其能在15-20分钟内起效,持续作用4-6小时。

适用症状包括:

1. 预处理评估

检查患处皮肤完整性,若出现擦伤渗液、湿疹破溃等开放性损伤需禁用。对辣椒膏、镇痛贴等外用制剂过敏者需谨慎测试:首次取米粒大小药膏涂抹于前臂内侧,观察24小时无红斑瘙痒再使用。

2. 给药技术优化

采用"三明治涂抹法":清洁皮肤后薄涂一层,间隔5分钟待吸收后二次涂抹。配合指腹环形按摩(压力控制在500g/cm²以内),可提升透皮吸收率30%。急性期每4小时补涂,慢性症状每日不超过3次。

3. 特殊人群调整方案

4. 联合用药策略

与口服NSAIDs(如布洛芬)联用时,需间隔2小时以上。配合弹性绷带压迫包扎,可使肿胀消退时间缩短40%。但需避免与含酒精的外用制剂(如麝香风湿油)同时使用,防止皮肤屏障破坏。

5. 疗效监测指标

用药48小时内应观察到:肿胀范围缩小≥20%、静息痛VAS评分下降≥3分。若72小时未见改善或出现皮温升高、搏动性疼痛,需警惕深部血肿或感染可能。

6. 安全

当单日用量超过10g(约3个指节长度)时,可能引发水杨酸全身吸收症状(耳鸣、呼吸急促),需立即停用并监测血药浓度。皮肤出现苔藓样变或色素沉着提示慢性刺激,应更换为氟比洛芬凝胶等更温和制剂。

急性期(0-72小时)

遵循POLICE原则:保护(Protection)、最优负荷(Optimal Loading)、冰敷(Ice)、加压(Compression)、抬高(Elevation)。药膏使用需配合冷敷,但需间隔30分钟防止血管过度收缩。

亚急性期(3-14天)

引入热疗(40-45℃局部热敷)促进药效渗透,同时进行等长收缩训练恢复肌肉功能。此时药膏使用可调整为晨起、睡前两次维持治疗。

慢性期(>14天)

建立预防性用药方案:高强度活动前预防性涂抹,配合动态贴扎技术。每月用药不超过15天,防止产生药物耐受。

当出现以下情况需立即就医:

对于水杨酸过敏者,可改用双氯芬酸二乙胺乳胶剂;儿童群体建议选择含樟脑的儿童专用镇痛膏。

本药物作为家庭护理的重要工具,其价值在于为患者创造及时干预的窗口期。但需牢记:所有超过7天的持续性疼痛、反复发作的同一部位损伤,都需要专业医师进行运动链评估和影像学检查,从根源解决疼痛问题。