月经是女性生殖系统周期性自我更新的重要标志,但这个生理现象背后隐藏的生理机制,却让许多人产生误解。一位年轻女性曾在深夜急诊室流着泪问道:“医生,我每次经期都排出大量血块,这是不是身体在排毒?”类似的困惑在妇科门诊屡见不鲜。事实上,经血既非毒素载体,也非代谢废物,而是子宫内膜精心编排的生命乐章。

子宫内膜作为孕育生命的土壤,每月都在上演着动态变化。在卵巢分泌的雌激素刺激下,这个约8-11毫米厚的组织层会经历三个阶段的蜕变:经期结束后立即启动的修复期、持续约两周的增殖期,以及为受精卵着床准备的分泌期。当排卵后未受孕时,黄体萎缩导致孕激素水平骤降,如同舞台灯光突然熄灭,失去激素支撑的子宫内膜开始有序崩解。

螺旋动脉的节律性收缩是这场生理剧变的关键。这些深入子宫内膜的微小血管通过交替收缩与舒张,使血管壁通透性改变,红细胞与血浆成分逐渐渗入组织间隙,形成经血的主要成分。值得注意的是,经血中动脉血占比达75%,静脉血仅占25%,这种独特的血液混合方式解释了经血颜色较普通静脉血更鲜红的特征。

经血远非单纯血液这般简单。实验室分析显示,其构成包括:

其中纤维蛋白溶酶的存在堪称生理奇迹。这种酶类物质能有效分解纤维蛋白,使经血保持液态,避免在宫腔内凝结。当出血量超过溶酶处理能力时,才会出现少量血凝块,这种情况常见于长时间卧床者。

经血的排出路径堪称精密设计的生物通道:

1. 子宫腔蓄积:初始阶段经血在宫腔形成约5-10ml的蓄积池,子宫收缩波以每分钟1-4次的频率推动血液下行

2. 宫颈关卡:宫颈粘液栓在非经期形成的屏障此时转为稀薄状态,宫颈外口从平时的1-3mm扩张至5-7mm

3. 转运:富有弹性的壁通过被动扩张容纳经血通过,其表面的皱襞结构能减少流体阻力

4. 体外排出:最终经口排出时,经血温度约维持在36.5-37℃,酸碱度在7.4左右

这个过程中,子宫肌层的收缩力至关重要。临床观察发现,子宫收缩压可达50-80mmHg,相当于用吸管吸吮浓酸奶所需的力度。若收缩力不足,可能导致经血滞留,引发痛经或形成更大血块。

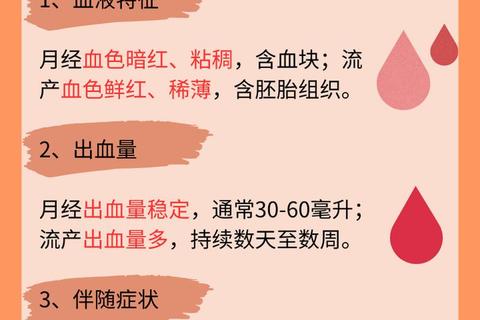

正常月经周期中,经血颜色会呈现动态变化:

需警惕的异常情况包括:

月经量评估可采用卫生用品消耗法:正常情况每日更换4-6次卫生巾,若每小时浸透1片以上或夜间需更换2次,可能存在月经过多。智能手机应用程序如Clue、Flo等已能实现经量数字化记录,误差率低于传统估算方法。

子宫内膜异位症患者的经血中可检测到CA125标记物升高,这类患者常伴有进行性加重的痛经。而更年期女性若突然出现经血增多,需警惕子宫内膜癌变风险,特别是伴有肥胖、糖尿病等代谢综合征者。

值得关注的是,经血干细胞研究开辟了新的医学领域。这些存在于经血中的多功能细胞已用于治疗子宫内膜损伤、糖尿病足等疾病,其增殖能力是干细胞的3倍。

1. 卫生管理:建议每2-4小时更换卫生用品,避免使用带香型产品

2. 运动调节:凯格尔运动可增强盆底肌力,改善经血排出

3. 饮食注意:增加ω-3脂肪酸摄入(如三文鱼、亚麻籽)可降低前列腺素水平

4. 就医指征:出现发热、剧烈腹痛或经期延长超过10天应立即就诊

对于青少年群体,初潮后2-3年的周期不规则属正常现象。但若16岁仍未初潮,或月经间隔短于21天/长于45天,需进行性激素六项检测。孕妇出现任何形式出血都应视为急诊情况,需立即排除前置胎盘等危险因素。

在生物进化视角下,月经现象是人类选择单胎生育的副产品。与其他哺乳动物相比,人类子宫内膜血管化程度更高,这种进化特征既保证了胚胎着床的成功率,也带来了周期性出血的"代价"。理解这个生理过程的本质,有助于破除"经血不洁"等文化偏见,建立科学认知体系。