黄体酮作为临床常用的孕激素类药物,被广泛用于调节月经周期、治疗闭经及辅助生殖等领域。许多患者在用药过程中发现月经提前到来,甚至未完成疗程就出现出血,这种情况常引发焦虑和困惑。本文将从医学机制、临床表现及应对策略等角度进行深度解析,帮助公众正确认识这一现象。

一、黄体酮的作用机制与月经调控原理

黄体酮(孕酮)是卵巢黄体分泌的天然孕激素,其核心功能包括:

1. 维持子宫内膜分泌期转化:在排卵后,黄体酮促使子宫内膜从增殖期转变为分泌期,为受精卵着床做准备。

2. 抑制子宫收缩:通过降低前列腺素水平,减少子宫平滑肌收缩,起到保胎作用。

3. 负反馈调节激素水平:抑制垂体分泌促性腺激素(FSH/LH),从而调控月经周期。

当患者因月经延迟或闭经使用黄体酮时,其本质是通过外源性孕激素模拟生理性激素波动。停药后,体内激素水平骤降,引发子宫内膜脱落出血,即“撤退性出血”。

二、服药期间来月经的常见原因与判断标准

1. 正常生理反应

体内激素提前达标:若患者自身存在一定雌激素水平,黄体酮可能加速子宫内膜转化,导致提前出血。

药物敏感性差异:约30%患者对黄体酮敏感,用药3-5天即出现撤退性出血。

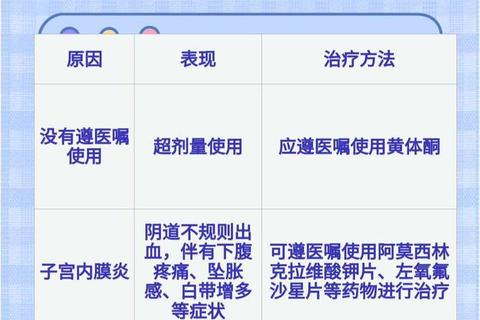

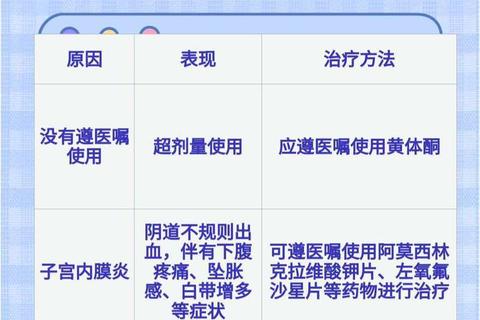

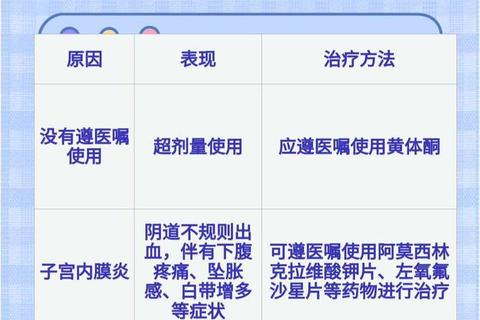

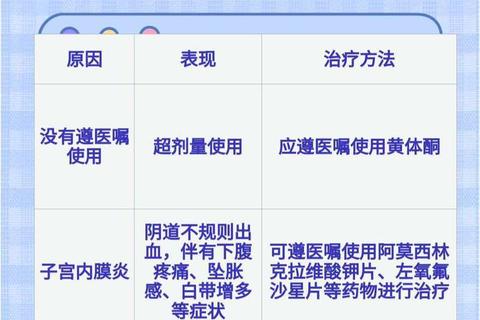

2. 需警惕的异常情况

突破性出血:因剂量不足或漏服导致激素波动,表现为点滴出血或经量异常。

潜在疾病信号:如子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征等,可能干扰药物效果。

判断要点:

正常现象:出血时间在用药3天后或停药3-7天内,经量、颜色与既往月经相似。

异常信号:伴随剧烈腹痛、出血超过10天、血块直径>2.5cm,需及时就医。

三、患者应对策略与医学建议

1. 居家处理原则

立即停药:一旦确认月经来潮,应停止服药,避免干扰自然周期。

观察记录:记录出血量(如卫生巾更换频率)、颜色及伴随症状,供医生参考。

生活调整:避免剧烈运动、冷水接触,增加富含维生素B6的食物(如香蕉、鲑鱼)以缓解头痛等副作用。

2. 特殊人群注意事项

备孕女性:需先排除妊娠可能,因黄体酮可能掩盖早孕反应。

青少年患者:建议采用低剂量(如100mg/天)短期疗法,避免影响骨密度。

哺乳期女性:优先选择局部用药(如栓剂),减少乳汁药物渗透。

3. 何时需要就医

出血持续>7天或单日经量浸透8片以上卫生巾。

出现头晕、心悸等贫血症状。

疑似药物过敏反应(皮疹、呼吸困难)。

四、临床诊疗流程与误区澄清

1. 规范诊疗路径

基础检查:包括B超(评估内膜厚度)、性激素六项(判断卵巢功能)。

病因筛查:对反复异常出血者,需排查甲状腺功能异常、高泌乳素血症等。

个体化方案:对黄体功能不全者,可联用戊酸雌二醇;多囊卵巢患者需同步改善胰岛素抵抗。

2. 常见认知误区

误区一:“黄体酮可长期调经”

事实:该药仅适用于孕激素缺乏者,滥用可能导致内分泌紊乱。

误区二:“来月经即代表治愈”

事实:撤退性出血≠自发月经恢复,需后续监测2-3个周期。

五、预防与长期调养建议

1. 生活方式干预

保持BMI在18.5-23.9之间,肥胖者减重5%-10%可改善激素水平。

采用“种子循环法”:月经前半期补充亚麻籽(富含ω-3),后半期增加葵花籽(含锌)。

2. 药物辅助调理

周期性疗法:对慢性无排卵者,可采用“雌孕激素序贯疗法”。

中药协同:搭配益母草颗粒(活血调经)或归脾丸(气血双补)。

3. 定期监测指标

每3个月复查性激素六项,重点关注LH/FSH比值及AMH水平。

对40岁以上女性,建议每年宫腔镜检查以排除内膜病变。

黄体酮用药期间的月经来潮,既是药物起效的标志,也可能是身体发出的预警信号。患者需掌握基础判断标准,既要避免过度恐慌,也要警惕潜在风险。对于反复出现的月经紊乱,建议建立长期健康档案,通过多学科协作(妇科、内分泌科、营养科)制定个性化管理方案。记住,任何激素类药物的使用都应遵循“明确诊断-规范用药-动态监测”的科学原则。