胃痛如同身体发出的“求救信号”,可能由饮食不当、情绪压力、慢性疾病等多种因素触发。当疼痛袭来,正确识别症状、合理用药、及时干预不仅能快速缓解不适,还能避免病情恶化。本文将系统解析胃痛的成因与应对策略,涵盖家庭急救技巧、科学用药指南及特殊人群注意事项,帮助您在关键时刻做出明智选择。

胃痛并非单一症状,其背后可能隐藏多种病理机制:

1. 功能性胃痛:多与饮食不规律、压力或消化不良相关,表现为胀气、隐痛或餐后饱胀。

2. 炎症性胃痛:胃炎、胃溃疡等疾病导致胃酸侵蚀黏膜,引发烧灼感或钝痛,常伴反酸、恶心。

3. 痉挛性胃痛:因寒冷刺激或胃肠动力异常引发的阵发痛,多由胃平滑肌强烈收缩引起。

4. 器质性病变:如胃癌、胆道疾病或炎等,疼痛剧烈且伴随呕血、黑便、体重下降等警示症状。

关键区分点:若疼痛持续超过5小时、伴随呕血或发热,需警惕严重疾病,建议立即就医。

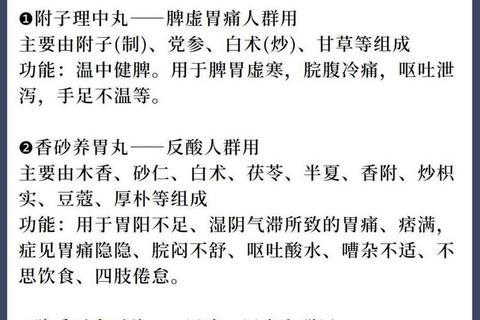

胃痛用药需“对症下药”,根据病因选择合适药物类型及服用时间:

突发胃痛时,可尝试以下方法缓解不适:

1. 热敷与按摩:用热水袋热敷上腹部,或顺时针轻揉腹部促进胃肠蠕动。

2. 穴位按压:

3. 调整姿势:双膝跪地,身体前倾,减轻胃部压力。

4. 饮食干预:少量饮用温姜茶或稀米汤,避免刺激性食物。

1. 孕妇:

2. 儿童:

3. 哺乳期女性:奥美拉唑可能通过乳汁分泌,用药期间建议暂停哺乳。

1. 饮食管理:定时定量进食,避免过饥过饱;减少辛辣、酒精、咖啡因摄入。

2. 情绪调节:压力过大时通过深呼吸、冥想缓解焦虑,避免“情绪性胃痛”。

3. 幽门螺杆菌根除:确诊感染者需规范使用四联疗法(PPI+两种抗生素+铋剂),疗程10-14天。

4. 定期筛查:40岁以上人群或长期胃痛患者,建议每1-2年进行胃镜检查。

出现以下情况需立即就诊:

胃痛管理需要科学认知与及时行动

从识别症状到选择药物,从家庭急救到长期预防,每一步都需理性判断。记住,药物是缓解症状的工具,而非治愈疾病的。养成良好的生活习惯,定期关注胃肠健康,才能真正实现“治未病”的目标。