月经不调是困扰许多女性的常见健康问题,其表现为月经周期、经量、经质或伴随症状的异常。中医认为,月经与人体气血、脏腑功能密切相关,通过辨证分型可精准定位病因,制定个体化治疗方案。本文结合中医理论与临床实践,系统解析月经不调的诊疗要点及生活调护策略,为公众提供科学指导。

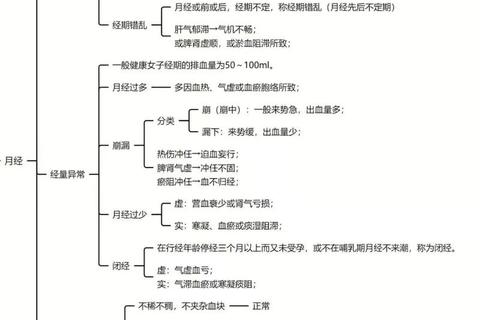

中医将月经不调归因于“气血失调”“脏腑功能失衡”两大核心机制。其中,肾-肝-脾三脏的功能异常尤为关键:肾主生殖,肝主疏泄,脾主统血,三者协同维持月经周期规律。根据临床表现差异,中医将其分为以下10类证型:

症状特征:经期延后、量少色淡,伴面色苍白、头晕心悸,舌质淡红、脉细弱。

病机解析:多因饮食不节、长期失血或慢性疾病耗伤气血,导致冲任血海空虚。

治疗要点:以当归补血汤、八珍益母丸为主,辅以阿胶、红枣等养血之品。

症状特征:经期推迟、经色暗红夹血块,小腹冷痛,畏寒肢冷,舌苔白、脉沉紧。

病机解析:外感寒邪或过食生冷,寒凝胞宫,血行不畅。

治疗要点:艾附暖宫丸温经散寒,配合艾灸关元、三阴交等穴位。

分虚实两型:

症状特征:经行不畅、色紫黑有血块,胸胁胀痛,舌质紫黯或有瘀点。

病机解析:情志抑郁或外伤导致气血瘀滞,常见于压力大的职场女性。

治疗要点:逍遥丸疏肝理气,少腹逐瘀丸活血化瘀,辅以玫瑰花、陈皮等理气食材。

症状特征:月经周期紊乱、量少色淡,腰膝酸软,头晕耳鸣,舌淡苔少。

病机解析:先天不足或房劳多产耗损精血,冲任失养。

治疗要点:定坤丹、鹿胎膏补肾填精,针灸肝俞、肾俞等穴位。

1. 急则治标:经期出血量多者,优先止血(如风轮止血片);痛经剧烈者,针刺十七椎、地机穴快速止痛。

2. 缓则治本:经后以调理脏腑为主,如脾虚者用补中益气丸,肾虚者用六味地黄丸。

建议每3个月复诊,根据月经记录表(周期、经量、症状变化)评估疗效,调整药方或针灸方案。

禁忌:经期避免冰饮、辛辣刺激食物,血寒者慎用苦瓜、绿豆等寒凉之品。

焦虑、抑郁可直接导致肝气郁结,建议练习八段锦、冥想或心理咨询疏导情绪。

经期选择瑜伽、散步等温和运动;非经期可进行慢跑、游泳促进气血流通,但需避免过度劳累。

1. 青春期女性:初潮后2年内周期不稳定属生理现象,若持续紊乱需排查多囊卵巢综合征。

2. 更年期女性:月经紊乱伴潮热盗汗时,可选用二至丸(女贞子、旱莲草)滋阴降火。

3. 备孕女性:反复月经不调可能影响排卵,建议孕前3个月开始中医调理,避免自行服用通经类中药。

出现以下情况应尽早就诊:

月经不调并非单一疾病,而是身体失衡的“信号灯”。通过中医辨证分型,结合个性化治疗与生活调护,多数患者可恢复规律月经周期。建议女性建立月经健康档案,定期记录周期变化,在医生指导下科学调理,避免盲目用药。