新生儿娇嫩的皮肤如同一张细腻的丝绸,需要温柔呵护。关于洗澡频率的困惑,许多新手父母常陷入“洗多怕干燥,洗少怕不洁”的两难境地。本文从医学角度解析科学护理方法,帮助家长在清洁与保护之间找到平衡点。

新生儿的皮肤屏障功能仅为成人的1/3,角质层薄且pH值偏中性(正常皮肤为弱酸性)。这种特殊的生理结构导致三个关键特性:

1. 易失水干燥:表皮细胞间连接疏松,经皮水分丢失量是成人的2-3倍

2. 高吸收性:单位面积吸收率比成人高3倍,需警惕化学物质渗透风险

3. 低抵抗力:皮肤菌群尚未建立完善,感染风险增加

这些特性决定了新生儿护理的黄金法则:适度清洁、强化保湿、预防刺激。洗澡作为基础护理手段,既要清除代谢物和病原体,又要避免破坏皮肤屏障。

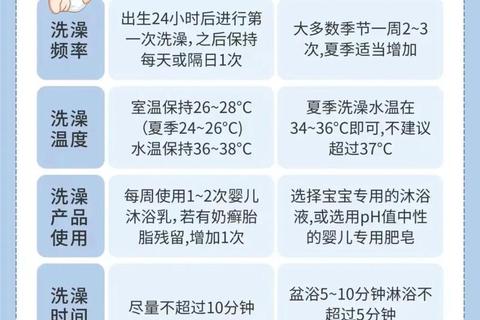

国际权威机构建议存在差异:美国儿科学会推荐每周3次,而WHO指出热带地区可每日清洁。实际需结合环境湿度、喂养方式(母乳宝宝体味较轻)灵活调整。

① 皮肤状态:出现脱屑需减少频率,皱褶处有奶渍需增加

② 排便情况:母乳宝宝大便稀且次数多,需加强臀部清洁

③ 环境因素:湿度>60%时减少次数,空调房需注意保湿

④ 个体差异:多汗体质可增加擦拭,少动宝宝适当延长间隔

> 案例警示:某3周龄婴儿因冬季每日洗澡+碱性沐浴露,导致全身脱屑伴红斑,诊断为接触性皮炎。经改为3天1次清水浴+凡士林保湿后缓解。

| 部位 | 清洁方法 | 注意事项 |

||--|--|

| 头部 | 拇指压耳廓防进水,画圈式清洗 | 胎脂无需强行去除,3次沐浴后自然脱落 |

| 脐部 | 75%酒精螺旋式消毒(由内向外) | 洗澡后用无菌纱布吸干,出现渗液立即就医 |

| 皮肤皱褶 | 棉球蘸水轻拭颈、腋、腹股沟 | 禁用爽身粉,可用氧化锌软膏预防 |

| 会 | 女婴从前向后冲洗,男婴勿强行推 | 发现白色分泌物属正常,2周内自行吸收 |

全程控制在5-7分钟,早产儿缩短至3分钟。洗后3分钟内涂抹低敏润肤霜,采用“三明治涂法”:先薄涂按摩吸收,再厚涂重点部位。

出生24小时内可用无菌油剂(如茶油)清除胎脂,避免盆浴。脐带未脱落时,采用“分段式沐浴法”:上半身擦拭+下半身盆浴。

1. “洗澡能退黄疸”:日光浴需直接暴露皮肤,隔着玻璃无效且可能着凉

2. “烫洗杀菌”:超过42℃的水温会破坏皮肤屏障蛋白

3. “棉签掏耳”:耳道有自洁功能,仅需擦拭外耳廓

4. “立即穿衣”:擦干后需观察5分钟,确认皮肤完全干燥

出现以下情况需24小时内就诊:

终极建议:建立宝宝皮肤护理日记,记录每次洗澡后的皮肤状态、用品反应,1个月后总结个性化护理方案。养育没有标准答案,观察与调整才是关键。

> 本文综合WHO婴幼儿护理指南、中国医师协会新生儿科建议及三甲医院临床实践,力求在科学性与实操性间取得平衡。新生儿护理如同培育幼苗,既不能过度干预,也需及时呵护,方能守护生命最初的柔软。