幼儿夜间惊醒哭闹是许多家庭面临的共同挑战,尤其在婴儿期至学龄前阶段更为常见。这种状况不仅影响孩子的睡眠质量,还可能引发家长的焦虑和疲惫。本文将从科学角度解析常见诱因,并提供实用安抚技巧,帮助家长更从容地应对这一难题。

一、夜间惊醒的常见诱因解析

1. 生理需求未满足

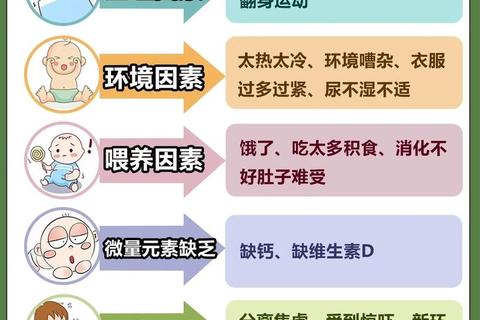

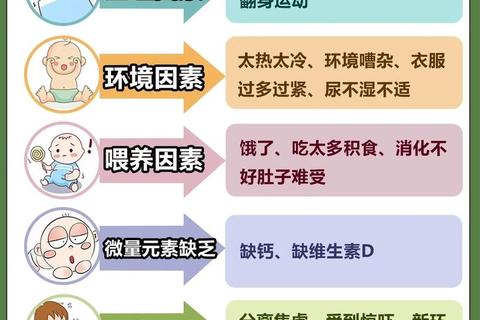

饥饿与消化问题:婴儿胃容量小,夜间需频繁进食。若睡前未吃饱或添加辅食不当,易因饥饿或消化不良(如肠胀气、便秘)引发哭闹。

体感不适:尿布潮湿、衣物过紧、室温过高(超过26℃)或过低(低于20℃)均可能刺激宝宝感官。

出牙疼痛:5-6个月后乳牙萌出时,牙龈肿胀和疼痛可能导致夜间频繁惊醒,常伴随流涎和啃咬行为。

2. 神经发育与睡眠周期特点

深浅睡眠交替:婴幼儿睡眠周期较成人短(约45分钟),深浅睡眠转换时易因无法自主接觉而惊醒,4-5个月龄时尤为明显。

感官敏感度:突发噪音、光线变化或陌生环境可能激活婴儿的“惊跳反射”,尤其在6个月前的神经系统发育阶段。

3. 疾病与异常症状

肠绞痛:表现为突发性剧烈哭闹、双腿蜷缩,符合“三三法则”(每天哭闹超3小时、每周超3天、持续超3周),可通过飞机抱和腹部按摩缓解。

呼吸道问题:鼻塞(如感冒或过敏)或睡眠呼吸暂停(如腺样体肥大)会导致呼吸不畅,需及时排查。

潜在急症警示:若伴随发热(超过38.5℃)、呕吐、血便或腹部硬块,需警惕肠套叠、中耳炎等急症。

4. 心理与环境因素

分离焦虑:8-12个月婴儿进入“认生期”,夜间与母亲分离时易因安全感缺失而哭闹。

过度刺激:睡前激烈游戏或电子屏幕暴露会延长入睡时间,并增加夜醒频率。

二、科学安抚技巧与应对策略

即时安抚措施

1. 排查基础需求

按“CHECK清单”逐步筛查:检查尿布、体温、进食时间,观察是否有皮疹或肢体肿胀。

出牙期可使用冷藏牙胶缓解疼痛,但避免直接冷冻以防冻伤。

2. 物理安抚法

襁褓包裹:用薄毯模拟子宫包裹感,注意上肢固定、下肢留有活动空间。

节奏性运动:竖抱并缓慢行走(每分钟60步)或使用电动摇篮,模仿宫内摇晃感。

白噪音辅助:播放吹风机声、流水声等低频噪音,音量控制在50分贝以下。

3. 认知行为干预

渐进式安抚:先尝试轻拍和低声哼唱,若无效再抱起,避免过度依赖喂奶入睡。

睡眠仪式建立:固定睡前流程(如洗澡→抚触→喂奶→关灯),提前1小时降低环境刺激。

长期调整方案

1. 环境优化

保持卧室温度24-26℃、湿度50%-60%,使用遮光窗帘和无声夜灯。

避免婴儿床堆放毛绒玩具,以防窒息风险。

2. 营养与作息管理

补充维生素D(每日400IU)和钙,缺乏时易导致神经兴奋性增高。

4个月后逐步减少夜奶,避免睡前2小时内进食固体食物。

3. 特殊状况处理

肠绞痛应对:采用“飞机抱”姿势,配合顺时针腹部按摩(需在进食1小时后进行)。

睡眠训练争议:6个月以上婴儿可尝试“渐进式等待法”,但需权衡亲子依恋关系。

三、何时需就医?——警示信号与专业干预

1. 紧急就医指征

持续哭闹超过2小时且无法安抚,伴随呕吐、血便或呼吸急促。

出现意识模糊、囟门凸起或肢体抽搐,提示颅内压升高可能。

2. 专科诊疗建议

频繁夜醒合并打鼾、张口呼吸,需耳鼻喉科评估腺样体状况。

长期睡眠障碍(如每周超3次夜惊)可借助《儿童睡眠习惯问卷》评估,必要时进行多导睡眠监测。

四、给家长的实用建议

1. 自我照顾策略

与伴侣轮流值守,避免单人连续熬夜。

记录“睡眠日记”以识别规律,如特定时间哭闹可能与肠绞痛相关。

2. 避免常见误区

勿过度依赖民间“叫魂”等方法,可能延误疾病诊治。

剧烈摇晃婴儿可能引发脑损伤,安抚时需支撑头颈部。

3. 资源支持

参考权威指南(如《0-5岁儿童睡眠卫生指南》)调整养育方式。

加入家长互助社群,分享经验并缓解焦虑。

夜间哭闹是婴幼儿发育的常见现象,多数情况下可通过科学干预改善。家长需保持耐心,在关爱与理性观察中找到平衡。若尝试上述方法仍无改善,请及时寻求儿科医生或睡眠专科帮助,为孩子的健康成长保驾护航。