新生儿是生命最初阶段的特殊群体,其生理特征和护理需求与成人截然不同。医学上对新生儿的时间界定和分类标准,是保障其健康成长的重要科学依据。本文将系统解析新生儿的定义、时间划分及临床分类,帮助公众准确理解这一群体的特殊性。

一、新生儿的科学定义与时间范围

根据国际医学共识,新生儿(neonate)指从脐带结扎至出生后满28天的婴儿。这一阶段是胎儿向独立生命体过渡的关键期,需经历呼吸、循环、消化等系统的适应性调整。

值得注意的是,部分公众误将“出生后3个月内”视为新生儿期,实则是混淆了“婴儿期”概念。医学上,新生儿期仅指出生后28天内,而婴儿期则涵盖0-1岁。明确时间范围有助于识别异常症状并及时干预,例如黄疸、呼吸窘迫等疾病多集中在新生儿期发生。

二、新生儿的分类标准及临床意义

新生儿的分类需综合考虑胎龄、体重、发育状况等多维指标,不同类别对应差异化的健康风险与护理方案:

1. 按胎龄分类

足月儿:胎龄37-42周(259-293天),器官发育成熟,适应能力较强;

早产儿:胎龄<37周,肺表面活性物质不足,易发生呼吸暂停、感染等并发症;

过期产儿:胎龄≥42周,可能出现胎盘功能减退导致的低体重或羊水污染。

2. 按出生体重分类

低出生体重儿(<2500g):需警惕营养吸收障碍与体温失衡;

正常体重儿(2500-4000g):健康风险较低,但仍需监测黄疸等常见问题;

巨大儿(>4000g):可能与母亲妊娠期糖尿病相关,出生后易发生低血糖。

3. 体重与胎龄关联分类

小于胎龄儿(SGA):出生体重低于同胎龄平均值的第10百分位,常见于胎盘功能异常;

适于胎龄儿(AGA):体重处于同胎龄的第10-90百分位,发育状况最佳;

大于胎龄儿(LGA):体重超过同胎龄第90百分位,需排查代谢性疾病。

4. 高危新生儿识别

具有以下特征的婴儿需重点监护:

母体因素:妊娠高血压、糖尿病、感染史或药物暴露;

分娩异常:早产、窒息、胎膜早破或产伤;

婴儿状况:先天畸形、Apgar评分<7分、呼吸困难。

三、新生儿护理的四大核心要点

1. 生命体征监测

呼吸:正常频率40-60次/分,出现鼻翼扇动或胸骨凹陷需警惕呼吸窘迫;

体温:维持36.5-37.5℃,早产儿建议使用暖箱或袋鼠式护理(KMC)保暖;

黄疸:生理性黄疸7-10天消退,若持续加重或伴嗜睡需就医。

2. 科学喂养管理

初乳重要性:出生后1小时内尽早哺乳,初乳含免疫球蛋白可增强抵抗力;

早产儿喂养:采用非营养性吸吮训练,逐步过渡至经口喂养;

吐奶处理:喂奶后竖抱拍嗝,右侧卧位减少胃食管反流。

3. 感染预防措施

环境消毒:接触婴儿前需洗手,避免探视人员聚集;

脐部护理:每日用75%酒精消毒至脐带脱落,红肿渗液提示脐炎;

皮肤保护:使用温和洗剂,褶皱处保持干燥以防湿疹。

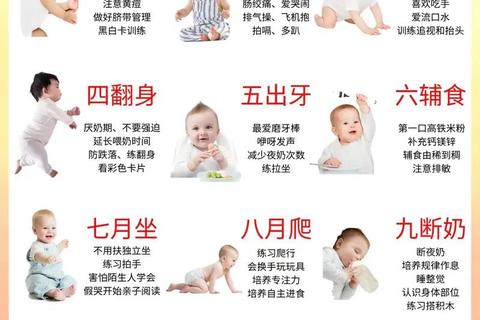

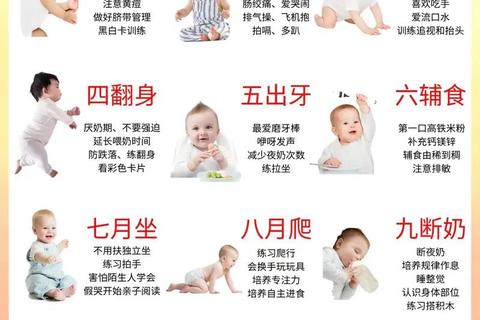

4. 发育促进干预

感官刺激:出生2周后可提供黑白卡、摇铃等适度感官输入;

运动训练:每日进行抚触按摩,促进神经发育与亲子依恋。

四、常见问题与就医指征

1. 居家观察重点

排便异常:胎便超过24小时未排出需排查肠梗阻;

排尿减少:每日尿片湿润<6次提示脱水可能;

睡眠障碍:持续哭闹超过3小时或反应迟钝需就医。

2. 紧急就医信号

呼吸异常:呼吸频率>60次/分或出现喉鸣、发绀;

高热或低温:体温>38℃或<36℃且保暖无效;

严重黄疸:黄疸蔓延至手足心或伴随嗜睡、拒奶。

五、特殊群体的精细化护理

1. 早产儿

呼吸支持:无创通气下可尝试经口喂养,加速功能恢复;

营养强化:母乳需添加强化剂,保证热量150-180kcal/kg·天。

2. 低体重儿

保暖优先:使用伺服式暖箱,湿度维持在60-80%;

微量喂养:起始奶量10-20ml/kg·天,逐步增加防坏死性小肠结肠炎。

建立科学认知,护航生命起点

新生儿期的精准界定与分类,是实施个体化医疗的基础。家长需掌握基础护理技能,同时关注预警信号,与医护人员形成照护合力。随着《早产儿经口喂养临床实践专家共识(2025)》等指南的推广,我国新生儿护理正朝着更专业化、人性化的方向迈进。每个家庭都应成为新生儿健康的第一守护者,用科学知识为其筑牢生命防线。