脑瘫是儿童期最常见的运动功能障碍疾病之一,全球每1000名儿童中约有2-3例患者。这种非进行性脑损伤不仅影响孩子的运动能力,还可能伴随认知、语言和社交等多方面挑战。对家庭而言,脑瘫康复是一场需要长期投入的马拉松,而科学治疗与家庭支持的结合,则是这场马拉松中不可或缺的“双引擎”。

一、理解脑瘫:从症状到诊断的科学解析

1. 症状识别与分型

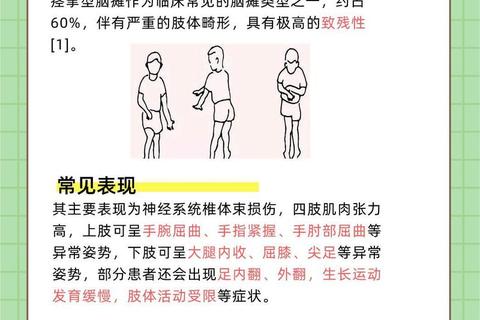

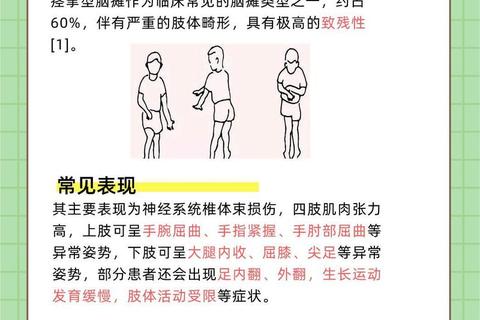

脑瘫的核心表现是中枢性运动障碍和姿势异常,具体症状因类型而异:

痉挛型(占60%-70%):肌肉僵硬、反射亢进,可能出现剪刀步态。

运动障碍型:不自主震颤或扭动,常见于早产儿。

共济失调型:平衡能力差,动作协调性弱。

部分患儿还可能出现吞咽困难、流涎、癫痫等并发症。早期预警信号包括3个月无法抬头、6个月不能翻身、1岁无法独坐等。

2. 诊断流程的精准化

现代医学通过多维度评估确诊脑瘫:

影像学检查:MRI可清晰显示脑部损伤区域,颅骨超声适用于新生儿初步筛查。

功能评估:粗大运动功能分级系统(GMFCS)量化运动能力,语言和认知测试则评估综合发展水平。

鉴别诊断:需排除遗传代谢病、脊髓损伤等疾病,避免误诊。

二、科学治疗:多学科协作的康复体系

1. 医院主导的医学干预

物理治疗:通过平衡训练、关节活动度练习改善运动功能。例如,痉挛型患儿可通过动态矫形器减少肌肉挛缩。

药物治疗:口服巴氯芬缓解肌张力,肉毒素注准松弛局部痉挛肌肉,疗效可持续3-6个月。

手术矫正:针对严重挛缩或骨骼变形,跟腱延长术、脊柱矫形术等可显著提升活动能力。

2. 家庭参与的康复延伸

医院治疗仅占康复时间的20%,家庭训练才是核心场景:

目标导向训练:将治疗融入日常生活,如用抓握积木练习手部精细动作,用上下楼梯训练平衡。

辅助器具适配:根据患儿情况选择助行器、坐姿矫正椅等,研究表明定制化辅具可使步行效率提升40%。

心理干预同步:通过绘画、音乐治疗疏导情绪,减少焦虑和自卑感。

3. 技术创新与长期管理

上海儿童医学中心推行的“双学科随访”模式,结合新生儿科与康复科跟踪发育进程;智能康复设备如步态分析仪,可实时反馈训练效果并调整方案。康复计划需每3-6个月评估更新,适应患儿成长变化。

三、家庭支持:细节中见成效的照护艺术

1. 环境改造与安全防护

家居空间:铺设防滑垫、圆角家具包裹软胶,预防跌倒伤害。

生活动线:将常用物品放置在患儿可触及范围,鼓励自主取用。

睡眠管理:使用分腿枕维持正确睡姿,避免关节变形。

2. 营养与日常护理

饮食方案:高蛋白流质食物改善吞咽困难,补充维生素D和钙预防骨质疏松。

皮肤护理:每2小时变换体位预防压疮,使用硅胶垫减少摩擦损伤。

如厕训练:定时引导排便,逐步建立生理节律。

3. 心理赋能与社会融入

家庭互动:通过角色扮演游戏模拟社交场景,提升沟通意愿。

社区资源:参与特殊教育学校的融合活动,或加入“家长互助联盟”分享经验。

家长心理调适:定期参加心理咨询课程,学习压力管理技巧,避免“照护倦怠”。

四、行动指南:把握黄金期的关键决策

1. 早期干预的紧迫性

0-3岁是脑神经可塑性最强的阶段,早期康复可使70%患儿显著改善运动功能。如发现发育迟缓,应立即进行GMs(全身运动质量评估)筛查。

2. 突发情况应对

癫痫发作时:侧卧防止窒息,记录发作时长及表现,及时送医。

高热处理:物理降温联合药物,避免引发肌张力骤增。

3. 资源获取路径

政策支持:申请残疾儿童康复救助项目,部分省市提供每年2万元治疗补贴。

专业网络:关注中国康复医学会等机构发布的指南更新,参与线上培训课程。

在希望与坚持中重塑未来

脑瘫康复没有“治愈”终点,却有无数个“进步”的里程碑。从科学家发现神经干细胞修复潜力,到家庭中一个拥抱带来的力量,这条路上每个环节都至关重要。正如美国脑瘫基金会倡导的理念:“不是改变孩子去适应世界,而是让世界准备好接纳他们。”通过科学治疗与家庭支持的协同,我们正将这句话变为现实。