随着中国居民健康意识的觉醒和消费能力的提升,保健品市场正经历一场深刻的变革。从“银发族”的刚性需求到年轻人“朋克养生”的兴起,从传统滋补品到科技驱动的功能型产品,保健品已从“可选消费”逐步转变为“健康刚需”。本文将结合最新市场动态与科学视角,解析当前趋势,并为消费者提供实用指南。

一、市场现状:规模扩张与结构升级并行

1. 人口老龄化与健康焦虑共驱增长

截至2023年底,中国60岁以上老年人口占比已达21.1%,催生了针对骨关节健康、心血管养护等领域的保健品需求。与此超80%的“90后”因熬夜、压力等问题成为护肝片、辅酶Q10等产品的核心用户。

数据显示,2023年中国保健品市场规模突破3000亿元,预计2027年将达4237亿元,年复合增长率超8%。

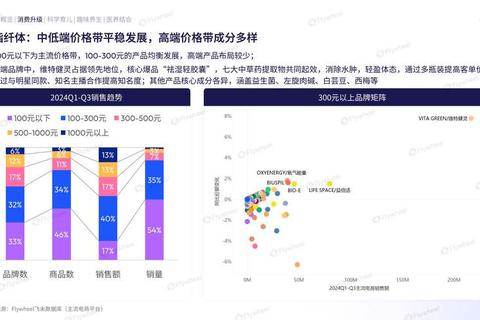

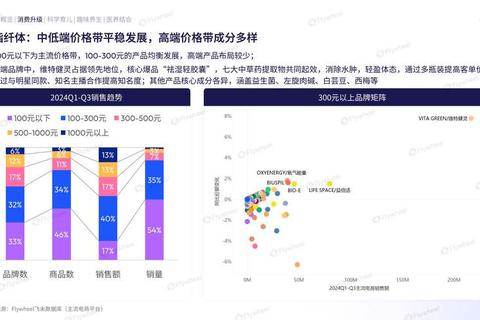

2. 消费升级推动高端化与细分化

消费者不再满足于基础营养补充,转向精准化、功能化产品。例如,抗衰老成分NMN、靶向护眼的叶黄素等高端产品需求激增。

市场细分趋势显著:老年人偏好钙与氨糖复合配方,年轻人热衷“零食化”软糖和即饮胶原蛋白,儿童营养品销售额年增长率超100%。

3. 渠道变革:线上销售占比突破56%

电商平台和直播带货成为主流,抖音等新兴渠道2023年销售额同比增长超100%。传统药店虽仍是老年人首选(占比72.3%),但面临线上分流压力。

二、驱动因素:政策、技术与认知三重变革

1. 政策支持与监管趋严并存

《“健康中国2030”规划纲要》等政策推动产业融合,而《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》则强化了原料安全与功效验证要求。

2023年起,“小蓝帽”标志普及率提升,虚假宣传处罚案例增加,倒逼行业规范化。

2. 科技赋能产品创新

大数据与AI技术被用于个性化营养方案设计,例如通过用户健康数据推荐定制维生素组合。

生产工艺突破使“药食同源”产品升级,如冻干技术保留中药材活性成分,提高吸收效率。

3. 消费者认知理性化

72%的消费者明确保健品为“营养补充剂”,而非治疗药物,更关注成分表、临床试验数据及品牌研发实力。

三、挑战与风险:理性消费的四大误区

1. “万能药”陷阱

部分商家夸大护肝片解酒功效、胶原蛋白抗衰效果,忽略个体差异与剂量限制。科学建议:保健品无法替代药物,慢性病患者需遵医嘱。

2. 成分混杂与过量风险

复合维生素可能造成脂溶性维生素(如维生素A)蓄积中毒。建议选择单一成分产品或经专业评估搭配。

3. 跨境购安全隐患

海外代购产品可能不符合中国标准,例如某日本网红酵素被检出违规添加泻药成分。消费者应认准中文标签与进口批号。

4. 特殊人群禁忌

孕妇慎用含维A衍生物产品,儿童需避免高剂量锌补充剂,术后患者使用辅酶Q10可能干扰抗凝药物。

四、未来趋势:健康消费的六大新路径

1. 精准营养与基因检测结合

通过基因检测定制营养素组合,例如MTHFR基因突变者需补充活性叶酸。

2. “功能食品”跨界融合

益生菌巧克力、助眠谷物饮料等产品打破保健品与食品边界,满足“无感养生”需求。

3. 中医药现代化突围

阿胶肽、灵芝孢子粉破壁技术提升吸收率,推动传统滋补品年轻化。

4. 社区化健康管理服务

药店与社区医疗中心联动,提供“检测-咨询-产品”闭环服务,降低老年人选择门槛。

5. 可持续发展导向

植物基胶原蛋白、海洋来源Omega-3等环保成分受青睐,包装材料趋向可降解。

6. 数字化健康档案普及

区块链技术实现保健品从原料到消费的全流程追溯,提升信任度。

五、消费者行动指南:科学选择四步法

1. 需求评估

体检报告优先:缺铁性贫血者选血红素铁,失眠人群考虑低剂量褪黑素,而非盲目跟风“网红款”。

2. 产品筛选

查看“小蓝帽”标志,对比中外标准差异(如美国FDA不审核保健品功效)。

3. 剂量与周期管理

维生素D建议每日摄入量≤50μg,辅酶Q10连续服用3个月需间隔1个月。

4. 效果监测与调整

使用前后记录血压、睡眠质量等指标,无效或出现皮疹、腹泻应及时停用并就医。

中国保健品市场的蓬勃发展,既是健康意识提升的见证,也考验着消费者的辨别力。在政策规范、科技赋能与理性消费的合力下,行业正从“野蛮生长”迈向“高质量增长”。对于普通消费者而言,掌握科学方法、保持审慎态度,方能在健康浪潮中真正受益。