胆囊炎是胆道系统常见疾病,急性发作时可能伴随剧烈疼痛、发热甚至感染性休克,而慢性病程则易反复发作,严重影响生活质量。随着中西医结合治疗理念的普及,越来越多的患者开始关注药物治疗方案的选择与疗效差异。本文将从胆囊炎的症状识别、病因机制切入,结合最新临床研究,系统分析中西医结合用药的优势及具体方案。

一、胆囊炎的典型症状与诊断要点

1. 症状表现

胆囊炎可分为急性和慢性两类。急性胆囊炎以右上腹绞痛为主,疼痛可放射至右肩或背部,伴随恶心、呕吐、发热,严重者出现黄疸;慢性胆囊炎则表现为反复右上腹胀痛、消化不良,尤其在进食油腻食物后加重。儿童和孕妇症状可能不典型,需结合影像学检查判断。

2. 诊断依据

确诊需结合:

实验室检查:白细胞计数升高、C反应蛋白(CRP)增高提示感染;肝功能异常(如胆红素升高)反映胆道梗阻。

影像学检查:B超或CT显示胆囊壁增厚、胆汁淤积或结石存在。

二、胆囊炎的药物治疗方案选择

(一)西医药物治疗:快速控制感染与症状

1. 抗生素的应用

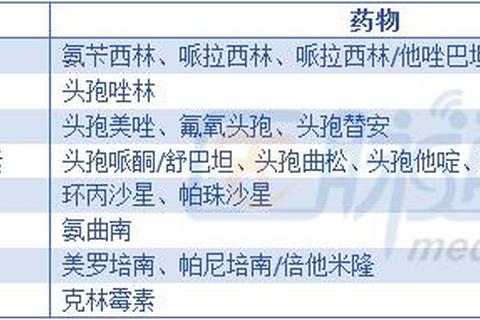

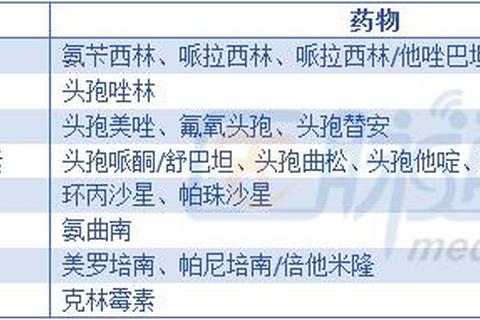

急性胆囊炎多由细菌感染诱发,常见致病菌包括大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌等。根据病情轻重选择抗生素:

轻度感染:首选口服头孢呋辛、左氧氟沙星,或β-内酰胺酶抑制剂(如阿莫西林克拉维酸钾)。

中重度感染:需静脉注射第三代头孢菌素(头孢曲松、头孢哌酮)或碳青霉烯类(亚胺培南),必要时联合甲硝唑覆盖厌氧菌。

2. 辅助药物

解痉镇痛:匹维溴铵通过抑制Oddi括约肌痉挛缓解疼痛,优于传统阿托品(减少口干等副作用)。

利胆护肝:熊去氧胆酸可溶解胆固醇结石,复方阿嗪米特促进胆汁分泌。

(二)中医辨证施治:个体化调理与减少复发

中医将胆囊炎归为“胁痛”“胆胀”范畴,根据证型选择方剂:

1. 肝胆湿热型(急性发作期):

经典方剂:龙胆泻肝汤加减(龙胆草、黄芩、栀子),清热利湿;

中成药:消炎利胆片、金黄利胆胶囊,缓解发热、黄疸。

2. 肝郁气滞型(慢性缓解期):

经典方剂:柴胡疏肝散(柴胡、枳壳、白芍),疏肝理气;

中成药:胆宁片、胰胆炎合剂,改善腹胀、消化不良。

3. 瘀血内阻型(反复发作伴结石):

经典方剂:血府逐瘀汤联合金钱草、海,活血化瘀、溶石排石。

(三)中西医结合治疗的协同优势

临床研究显示,中西医联合用药可显著提升疗效:

疗效对比:一项针对80例慢性胆囊炎合并胆结石患者的对照试验表明,中西医结合组(西医手术+中药调理)治疗有效率达95%,显著高于单纯西医组的82.5%。

机制互补:西医快速控制急性感染,中医通过调节胆汁分泌、改善胆囊收缩功能减少复发。例如,大黄、茵陈等中药可促进胆汁排泄,降低胆囊内压;柴胡、黄芩则抑制炎症因子释放。

三、特殊人群用药注意事项

1. 孕妇:慎用喹诺酮类抗生素(影响胎儿骨骼发育),可选用头孢类+中医保胎方(如茵陈蒿汤)。

2. 儿童:剂量需按体重调整,优先选择中药外敷(如芒硝贴敷右上腹)减少口服药物负担。

3. 老年患者:避免长期使用非甾体抗炎药(加重肾功能损伤),可联用健脾益气中药(如四君子汤)。

四、日常管理与预防建议

1. 饮食调控:

急性期:禁食油腻食物,以米汤、藕粉等流质为主;

缓解期:增加膳食纤维(如燕麦、芹菜),减少胆固醇摄入(动物内脏、蛋黄)。

2. 生活方式干预:

规律作息,避免熬夜(影响胆汁排泄节律);

适度运动(如快走、瑜伽)促进胆囊收缩。

3. 复发预警信号:

持续右上腹隐痛超过3天;

出现皮肤黄染或陶土色大便(提示胆道梗阻),需立即就医。

胆囊炎的药物治疗需根据病程阶段、个体差异灵活选择。中西医结合方案通过“急则治标、缓则治本”的策略,既能快速缓解症状,又可减少复发风险。患者应在医生指导下规范用药,并重视长期生活方式调整,以实现疾病的有效控制。

> 参考文献:本文内容综合自国内外胆囊炎诊疗指南及临床研究,具体用药请遵医嘱。