新生儿睡眠是每位新手父母最关心的话题之一。宝宝的睡眠时长、质量、模式与成人截然不同,许多家长常因无法判断孩子的睡眠是否正常而陷入焦虑。本文将从科学角度解析新生儿睡眠的生理规律、常见误区及应对策略,帮助家长建立科学的养育认知。

1. 睡眠时长与昼夜节律

新生儿(0-1个月)每日睡眠时长为16-20小时,但个体差异较大,部分宝宝可能达到22小时。此时宝宝尚未形成昼夜节律,睡眠呈碎片化,每段睡眠持续2-4小时,清醒时间主要用于进食和短暂活动。

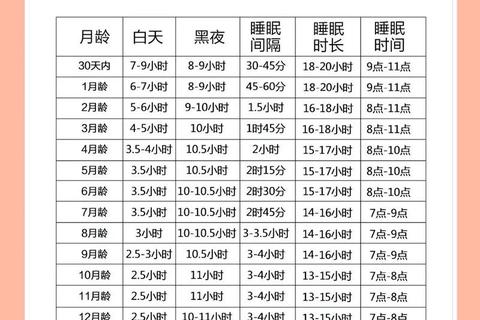

随着月龄增长,睡眠总时长逐渐减少:

2. 睡眠周期与浅睡眠比例

新生儿睡眠周期仅40-50分钟(成人约90分钟),且浅睡眠占比高达50%。浅睡眠时,宝宝可能出现皱眉、微笑、四肢抽动或发出轻微声音,这并非不适,而是大脑发育活跃的表现。

3. 判断睡眠是否正常的参考指标

1. 生理需求

2. 环境干扰

3. 健康问题

1. 误区一:“不睡就是不困”

真相:新生儿可能因过度疲劳而难以入睡,表现为哭闹、揉眼睛、打哈欠。建议观察睡眠信号(如目光呆滞、活动减少),及时哄睡。

2. 误区二:“开夜灯方便照顾”

真相:夜间光线会抑制褪黑素分泌,干扰昼夜节律形成。如需照明,建议使用暖光小夜灯,并置于远离婴儿床的位置。

3. 误区三:“摇晃或奶睡更易入睡”

真相:依赖外界干预入睡(如摇晃、奶睡)可能导致频繁夜醒。可逐步过渡到轻拍、哼歌等低强度安抚,培养自主入睡能力。

4. 误区四:“趴睡能改善头型”

真相:1岁内婴儿仰睡最安全。趴睡增加窒息风险,且与婴儿猝死综合征(SIDS)相关。

5. 误区五:“睡眠时间越长越好”

真相:若宝宝连续睡眠超过5小时未进食,需唤醒喂奶(尤其早产儿或低体重儿),避免低血糖。

1. 建立昼夜节律

2. 设计睡前仪式

3. 优化睡眠环境

4. 应对频繁夜醒的策略

1. 紧急情况

2. 需及时咨询医生的症状

新生儿睡眠问题多源于生理特点而非疾病。家长需摒弃“成人化”标准,顺应宝宝的自然节奏,通过科学观察逐步调整。记住,每个宝宝都是独特的个体,短暂的睡眠波动无需过度焦虑。用爱与耐心陪伴,宝宝的睡眠终将走向规律。