理解儿童与成人的注意力缺陷多动障碍(ADHD),不仅需要科学认知,更需要与时俱进的诊疗手段。 随着医学研究的深入,ADHD的药物治疗领域近年来迎来多项突破性进展。这些创新不仅提升了疗效和安全性,也为患者提供了更个性化的选择。本文将从核心疗效评估、安全用药原则及特殊人群管理三方面,全面解析ADHD治疗的新趋势。

ADHD的核心症状包括注意力缺陷、多动冲动及情绪调节障碍,其病理机制涉及多巴胺和去甲肾上腺素系统的功能异常。传统药物如哌甲酯和托莫西汀虽有效,但剂型单一、依从性差等问题长期存在。近年来的创新药物及剂型解决了这些痛点:

1. 剂型革新:提升儿童用药依从性

新型哌甲酯缓释干混悬剂和咀嚼片(如优宁睿®)通过专利技术实现了快速起效(45分钟)和长效维持(12小时)。咀嚼片采用樱桃口味掩味技术,干混悬剂可混入食物服用,解决了儿童吞咽困难的问题。剂量可精准滴定至5mg,减少因剂量不当导致的停药风险。

2. 非兴奋剂药物的多样化选择

维洛沙嗪缓释胶囊(Qelbree®)作为近十年首个获批的非兴奋剂药物,通过调节5-HT和NE系统改善症状,尤其适用于对兴奋剂不耐受或存在药物滥用风险的患者。国产首仿盐酸胍法辛缓释片则填补了国内长效α2A受体激动剂的空白,每日一次给药即可稳定血药浓度,对共病焦虑或心血管异常患者更具优势。

3. 个性化治疗的循证支持

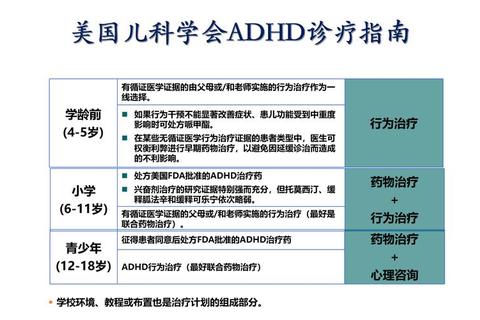

2023年《中国ADHD防治指南》强调,需根据共病情况选择药物:

ADHD药物需长期使用,安全性管理至关重要。结合最新研究和临床实践,提出以下关键建议:

1. 起始剂量与滴定策略

2. 副作用监测与管理

3. 长期用药的疗效与安全性评估

4. 特殊人群用药注意

1. 早期识别与规范诊断

ADHD的诊断需结合DSM-5标准和功能评估工具。家长可通过观察以下行为初步判断:

2. 家庭与学校的协同干预

3. 应对突发情况的实用建议

随着可穿戴设备与AI算法的应用,ADHD管理正迈向个体化时代。例如,通过智能手环监测心率变异性(HRV)评估药物反应,或利用虚拟现实(VR)进行注意力训练。基因检测(如DRD4基因多态性分析)可能为药物选择提供分子层面的依据。

行动建议:

1. 及时就医:若疑似ADHD症状持续6个月以上,尽早就诊儿童精神科或神经内科。

2. 定期随访:治疗初期每2-4周复诊,稳定后每3个月评估一次。

3. 家庭支持:参与家长培训课程,学习行为管理技巧(如“积极关注法”)。

ADHD的治疗是一场马拉松而非短跑,科学用药与系统支持的结合,将帮助患者更好地实现功能康复与社会适应。