阿卡波糖片是糖尿病治疗领域的一颗“明星药物”,尤其对餐后血糖的调控效果显著。但对于许多患者来说,它的作用原理、正确服用方法以及潜在风险仍存在诸多疑问。本文将从科学机制到实际应用,全面解析这一药物的特性,并提供切实可行的健康管理建议。

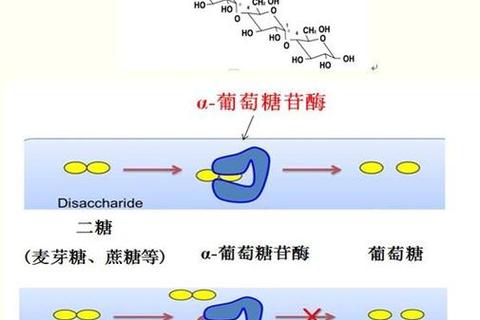

阿卡波糖属于α-葡萄糖苷酶抑制剂,其核心作用靶点是小肠黏膜的糖分解酶。当我们摄入米饭、面条等碳水化合物后,肠道中的α-葡萄糖苷酶会将多糖分解为单糖(如葡萄糖),从而被吸收入血。阿卡波糖通过竞争性抑制这类酶的活性,延缓碳水化合物的分解速度,使葡萄糖的吸收过程从“快速释放”变为“缓慢释放”。

这一机制带来两大优势:

1. 餐后血糖峰值降低:减缓葡萄糖进入血液的速度,避免餐后血糖剧烈波动。

2. 全天血糖更平稳:通过减少血糖的“过山车式”变化,长期使用可降低糖化血红蛋白(HbA1c)水平。

近年研究还发现,阿卡波糖可能通过调节肠道菌群改善代谢。例如,上海瑞金医院团队的研究显示,阿卡波糖能增加肠道中有益菌的比例,促进胆汁酸代谢,进而改善胰岛素抵抗和血脂异常。

临床数据显示,阿卡波糖可使餐后血糖平均降低3-5 mmol/L,糖化血红蛋白下降约0.5%-1%。部分患者还观察到体重减轻(平均2-3 kg)和甘油三酯水平改善。

→ 缓解策略:从低剂量开始,搭配高纤维饮食(如燕麦、蔬菜),避免豆类等易产气食物。

1. 老年患者:肾功能轻度减退(肌酐清除率>25 mL/min)可安全使用,但需注意药物相互作用(如避免与考来烯胺同服)。

2. 合并肝病患者:轻度肝功能不全者无需调整剂量,但需密切监测;重度肝损者禁用。

3. 低血糖处理:若发生低血糖,需直接补充葡萄糖(如葡萄糖片),因阿卡波糖会抑制蔗糖分解。

近年研究发现,阿卡波糖对肠道微生态的调节作用可能成为糖尿病个体化治疗的突破口。例如,通过检测患者的肠道菌群特征,可预测药物疗效并优化治疗方案。其减重和改善血脂的“额外获益”也受到学界关注,可能拓展至代谢综合征的治疗。

1. 饮食协同:每餐需包含至少50克碳水化合物(如半碗米饭),否则药物无法发挥作用。

2. 自我监测:记录餐后2小时血糖及腹胀频率,帮助医生调整剂量。

3. 就医指征:若出现持续腹痛、黄疸或严重腹泻,需立即停药并就诊。

阿卡波糖片的合理使用,需在医生指导下平衡疗效与风险。通过科学认知药物机制、严格遵循用药规范,糖尿病患者能够更安全地掌控血糖,迈向健康生活。