布洛芬作为家庭药箱的常备药物,其解热镇痛效果广为人知,但关于它的“消炎”作用却存在诸多误解——有人将其视为万能消炎药,有人则完全忽视这项功能。实际上,这种白色小药片背后隐藏着精密的分子作用机制,正确理解它的能力边界,才能让这颗“生命卫士”真正守护健康。

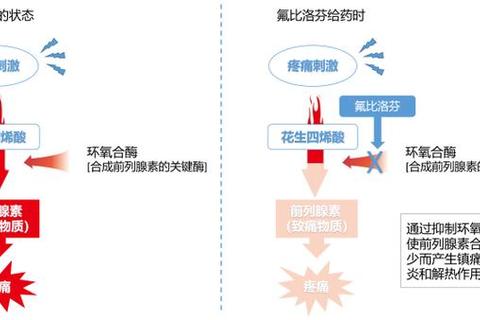

布洛芬属于非甾体抗炎药(NSAIDs)家族,它通过精准干预人体内的“炎症信号工厂”发挥作用。当组织受损时,细胞膜释放的花生四烯酸在环氧化酶(COX)催化下生成前列腺素——这类物质如同炎症的扩音器,既能引发红肿热痛,又会向大脑传递升高体温的信号。布洛芬的核心作用在于:

1. 靶向抑制COX-2酶:选择性阻断炎症相关的前列腺素生成,减轻血管扩张和组织水肿

2. 间接调节体温中枢:通过减少前列腺素E2对下丘脑的影响,使“体温调定点”恢复正常

3. 多维度抗炎效应:除抑制前列腺素外,还能降低中性粒细胞活性,减少氧自由基对组织的二次损伤

这种双重机制使其既能“灭火”(抗炎)又能“降温”(退热),但对细菌感染引发的化脓性炎症,布洛芬只能缓解症状,不能替代抗生素。

✓ 关节炎症性疼痛(类风湿性关节炎、骨关节炎)

✓ 周期性疼痛(原发性痛经、偏头痛)

✓ 软组织损伤疼痛(肌肉拉伤、牙周炎)

✓ 运动损伤后的红肿热痛

✓ 强直性脊柱炎急性发作

✓ 痛风性关节炎早期

✖ 与抗凝药联用(增加出血风险)

✖ 与其他NSAIDs叠加(加重肝肾损伤)

✖ 成人单日超过1.2g(缓释剂型)或4次给药间隔<6小时

✖ 儿童用药杯随意估量(必须使用专用滴管或注射器)

→ 合并高血压者需监测血压(退热出汗可能引发低血压)

→ 肾功能减退者需减量(肌酐清除率<30ml/min禁用)

→ 心脏搭桥术后3个月内禁用(可能影响血管内皮修复)

1. 时机选择:餐后立即服用可减少胃刺激,急性痛风发作时早期足量给药

2. 剂型匹配:

→ 突发剧痛选用布洛芬颗粒(15分钟起效)

→ 慢性关节炎选择缓释胶囊(12小时持续释放)

3. 疗效增强组合:

→ 关节肿胀联合局部冷敷

→ 痛经配合热敷下腹部

4. 失效预警:

→ 发热反复超过3天

→ 关节持续肿胀超过1周

→ 出现血尿或黑便

(uD83DuDC49出现上述情况立即停药就医)

虽然布洛芬能有效控制炎症症状,但根治疾病还需综合施策。类风湿患者需配合免疫调节治疗,运动损伤后要重视康复训练,反复发热需排查感染源。建议家庭常备体温计、血氧仪,建立症状观察日记,这些举措能让药物发挥最大价值。

在全民健康意识觉醒的今天,理解药物机理不仅是自我保护,更是对生命的敬畏。当我们手握这颗白色药片时,记住:它既是抵抗病痛的盾牌,也是提醒我们关注身体信号的哨兵。