当皮肤出现伤口时,许多人会本能地寻找家中现有的药物处理伤口,而阿莫西林作为常见的口服抗生素,常被误认为“外敷也能消炎”。但这种做法真的安全有效吗?本文将从科学角度解析阿莫西林的局部抗菌机制、外敷风险,并为不同人群提供实用建议。

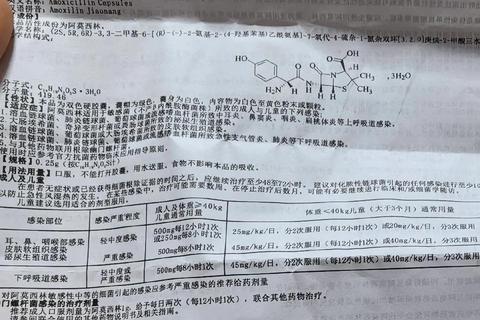

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,通过抑制细菌细胞壁合成发挥杀菌作用,对革兰氏阳性菌(如链球菌、葡萄球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)有效。其口服后通过胃肠道吸收进入血液循环,再分布至感染部位发挥作用。

关键点:

1. 依赖全身分布:阿莫西林的抗菌效果依赖于药物在血液中的浓度扩散至感染组织,而非直接接触创面。

2. 剂型限制:现有剂型(片剂、胶囊、颗粒)均为口服设计,未针对外用场景优化。直接外敷时,药物难以渗透至深层组织,且可能因颗粒残留刺激伤口。

尽管部分观点认为阿莫西林可局部消炎,但现有研究及临床实践表明其外敷存在显著风险:

1. 抗菌效果有限:

2. 物理刺激与感染风险:

3. 过敏与耐药性:

对于普通患者,以下方法更安全有效:

1. 轻度伤口处理:

2. 感染伤口就医指征:

3. 特殊人群注意事项:

部分网络信息提到阿莫西林外用的“消炎作用”,可能源于以下误解:

1. 混淆“抑菌”与“杀菌”:外敷可能暂时减少表面细菌数量,但无法彻底清除深层感染。

2. 个案经验误导:极少数轻微感染可能因自限性愈合被误归功于药物外敷,实则与自身免疫力相关。

3. 剂型认知偏差:个别报道提及“阿莫西林外用制剂”,但此类产品尚未通过国内药监审批,市场上无合法外用药剂。

1. 家庭急救步骤:

2. 避免用药误区:

3. 提升健康素养:

阿莫西林外敷并非科学推荐的伤口处理方式,其风险远大于潜在收益。面对创伤,公众应优先选择经过验证的消毒方法和外用抗菌产品,并在感染加重时及时寻求专业医疗帮助。通过科学认知与理性行动,我们才能更好地保护皮肤健康,避免因用药误区酿成更大危害。