月经作为女性生殖健康的“晴雨表”,其周期规律性常引发广泛关注。许多人误以为“标准的28天”是唯一健康标准,却不知个体差异极大。实际上,全球仅15%女性的周期精准吻合28天。本文将从科学角度解析月经周期的正常范围,并提供实用健康指南。

一、月经周期的科学定义与健康标准

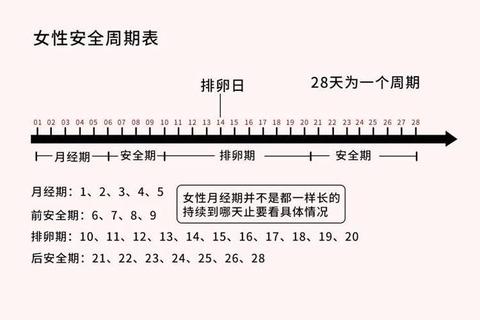

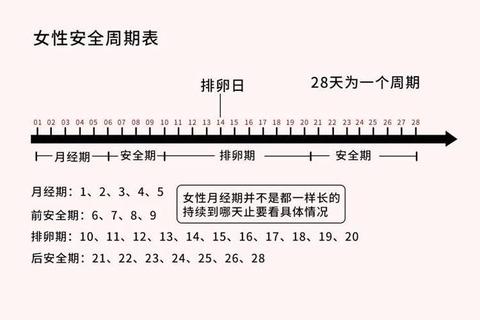

月经周期指两次月经首日的间隔时间,其正常范围涵盖21-35天,经期(出血天数)则以2-8天为合理区间。以下四个维度可帮助判断月经是否健康:

1. 周期规律性

平均周期在21-35天内波动均属正常,即使偶尔提前或延后不超过7天也无需过度担忧。

异常信号:连续3个月周期波动超过7天,或每年月经次数少于9次。

2. 经期时长

约67%女性经期持续4-6天,但短至2天或长达8天仍可能健康。

需警惕:经期频繁少于2天或多于8天,或突然显著缩短/延长。

3. 出血量评估

单次月经总血量20-60毫升为正常范围,超过80毫升(约8片夜用卫生巾)属过多,低于5毫升(约一矿泉水瓶盖)则过少。

实际估算:一天更换4-5次卫生巾(未完全浸透)属于合理范围。

4. 颜色与质地

鲜红至暗红色均正常,质地以液体为主。血块直径小于1元且无伴随症状时无需干预。

异常提示:橙色或灰色分泌物可能提示感染,持续黑色或褐色需排查慢性出血。

二、影响月经周期的关键因素

1. 激素调控机制

下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)主导月经周期,雌激素和孕激素的周期性波动直接影响子宫内膜生长与脱落。

2. 生活方式干扰

长期压力、剧烈运动、节食或肥胖均可扰乱内分泌,导致周期异常。例如,运动员或备考学生因高压易出现闭经。

3. 疾病与药物作用

多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常、高泌乳素血症等疾病可致月经稀发或闭经。

避孕药、抗抑郁药、化疗药物等可能引起周期改变。

三、异常月经的识别与应对

1. 何时需就医?

突发性闭经超过3个月(排除怀孕);

经期超过8天或单次出血量骤增;

伴随严重痛经、后出血或绝经后再次出血。

2. 自我监测工具

使用月经记录APP追踪周期规律性;

观察基础体温变化辅助判断排卵期。

3. 紧急处理建议

若突发大量出血(每小时浸透1片卫生巾),需立即平卧并就医,避免休克。

四、特殊人群的周期管理

1. 青春期与围绝经期

初潮后2-3年内周期不规律属正常现象;

围绝经期(45-55岁)月经稀发但超过8天不净需警惕肿瘤风险。

2. 孕产妇

产后月经恢复时间因哺乳而异,通常为1-12个月;

哺乳期月经不规律属正常,但需注意避孕。

3. 疾病患者

多囊卵巢综合征患者可通过补充肌醇改善周期;

子宫肌瘤患者若经期延长或贫血需手术干预。

五、维护周期健康的实用策略

1. 生活方式调整

均衡饮食:增加Omega-3脂肪酸(如深海鱼)缓解痛经,避免生冷刺激;

规律运动:每周150分钟中等强度运动(如瑜伽、游泳)调节内分泌。

2. 医学干预

激素疗法:口服避孕药可调节周期,但需排除血栓病史;

中医调理:针对气虚或血热型月经不调辨证施治。

3. 心理支持

正念冥想、认知行为疗法(CBT)可缓解压力性月经紊乱。

六、行动建议:三步构建健康周期

1. 记录与观察

连续记录6个月周期数据,绘制趋势图识别异常。

2. 症状分级管理

轻度波动(如情绪性推迟3-5天)可通过休息调节;

中重度异常(如闭经、大出血)需48小时内就医。

3. 定期体检

每年妇科检查包括B超(子宫附件)、性激素六项(FSH、LH等)及甲状腺功能筛查。

月经周期的个体差异恰如指纹般独特,盲目追求“标准”反而易引发焦虑。科学认知自身规律,及时识别预警信号,才是守护生殖健康的核心。正如医学家希波克拉底所言:“身体的节奏需要被倾听,而非强行矫正。”