发热是人体应对感染或炎症的防御机制,但在实际生活中,如何科学选择退烧药物、正确把握用药时机,仍是困扰许多家庭的问题。尤其当面对儿童、孕妇等特殊人群时,用药安全更需谨慎。本文将结合临床研究与权威指南,解析发热管理的核心原则,并提供实用技巧。

一、科学选药:两大经典药物的选择逻辑

1. 对乙酰氨基酚

适用场景:作为世界卫生组织推荐的儿童首选退热药,适用于3个月以上婴幼儿及成人。其作用温和,退热效果与剂量成正比,但过量易导致肝损伤,需严格按体重计算剂量(10-15 mg/kg)。

优势:无胃肠道刺激,不影响凝血功能,适合有出血倾向或消化道疾病患者。

风险提示:罕见但可能引发Stevens-Johnson综合征等严重皮肤反应,出现皮疹需立即停药就医。

2. 布洛芬

适用场景:适用于6个月以上儿童及成人,尤其伴有炎症(如扁桃体炎)时。其退热持续时间较长(约5小时),单次剂量退热效果较强。

优势:兼具抗炎作用,适合肌肉酸痛明显的发热患者。

风险提示:可能加重脱水风险,肾功能不全、腹泻患者慎用;长期使用可能抑制血小板功能。

特殊提示:

孕妇:对乙酰氨基酚相对安全,布洛芬在孕晚期禁用(可能影响胎儿动脉导管闭合)。

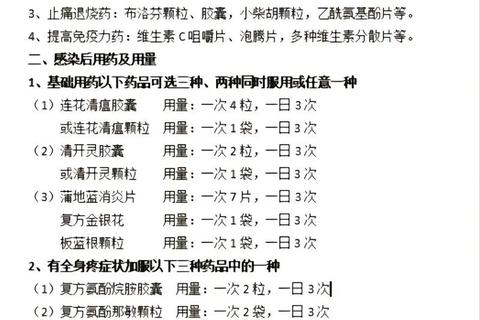

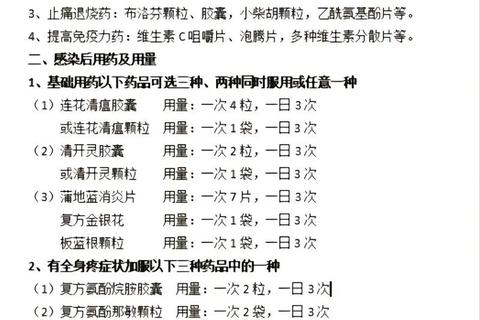

成人退热补充方案:中成药如连花清瘟可辅助缓解症状,但需避免与西药重复使用。

二、安全用药:避开5大常见误区

1. 剂量计算

儿童用药需以体重为准,而非年龄。例如,布洛芬混悬液需按“20 mg/kg”换算,而非直接按说明书通用剂量服用。

工具辅助:使用药物附带的量杯或滴管,避免家用汤匙导致误差。

2. 用药禁忌

阿司匹林禁用于16岁以下儿童(可能诱发瑞氏综合征);

安乃近、氨基比林等因严重副作用(如粒细胞缺乏症)已逐渐淘汰。

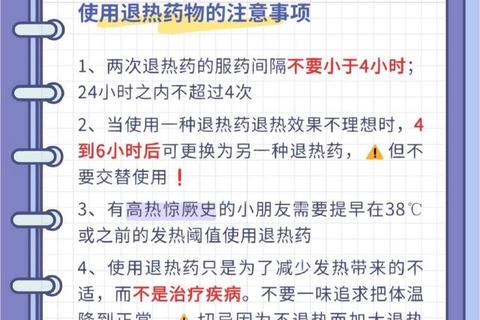

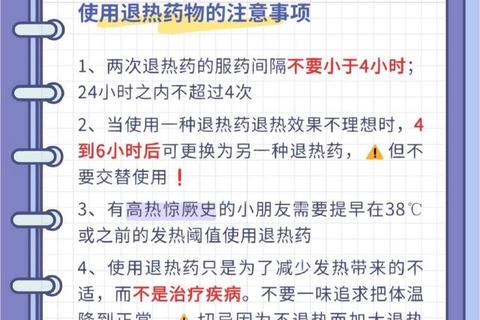

3. 交替用药争议

交替使用对乙酰氨基酚与布洛芬可能增加肝肾负担,且无明确证据显示能改善舒适度。仅在单药效果不足时,可间隔4小时以上换药。

4. 复方感冒药陷阱

许多复方制剂含对乙酰氨基酚,与退热药联用易导致过量。例如“泰诺”感冒药与退热药同服,可能引发急性肝损伤。

5. 物理降温的合理应用

推荐方法:温水擦浴(32-34℃)、退热贴、减少衣物。避免酒精擦浴(加重脱水)或捂汗(阻碍散热)。

适用时机:体温未达38.5℃或服药后辅助降温。

三、特殊人群的个性化管理

1. 儿童发热

就医信号:3个月以下婴儿体温≥38℃、持续高热超过3天、出现抽搐或精神萎靡。

用药技巧:栓剂适合拒服药物的幼儿,但需避免与口服药叠加使用。

2. 老年人发热

优先选择对乙酰氨基酚,注意监测血压(退热后大量出汗可能引发低血压)。

3. 慢性病患者

肝肾功能不全者需调整剂量,例如对乙酰氨基酚日总量不超过2g。

四、何时必须就医?识别危险信号

成人:体温持续≥39.5℃超过24小时,伴胸痛、呼吸困难或意识模糊。

儿童:出现“沉默性缺氧”(血氧饱和度≤93%)、皮肤瘀点或抽搐。

五、家庭应急处理流程

1. 评估状态:测量体温(优先腋温或耳温),观察有无伴随症状(如咳嗽、呕吐)。

2. 分级干预:

38.5℃以下:物理降温+补充电解质水;

38.5℃以上:按体重给予退热药,记录用药时间及效果。

3. 持续监测:每4小时复测体温,关注精神状态变化。

从“退热”到“舒适管理”的思维转变

发热本身并非疾病,盲目追求体温正常化可能掩盖病情。科学的做法是:

1. 以改善患者舒适度为优先目标;

2. 严格遵循“单一药物、精准剂量”原则;

3. 结合症状判断潜在病因,避免过度用药。

当发热成为身体发出的警示信号时,理性应对比焦虑更重要。掌握上述原则,既能守护健康,也能减少不必要的医疗风险。