作为一种广谱抗生素,阿莫西林在家庭药箱中几乎不可或缺,但许多人对它的认知仍停留在“消炎药”的模糊概念上。如何正确理解它的作用、安全使用并规避误区?本文将结合最新研究,从科学原理到实际应用进行全面解析。

阿莫西林属于青霉素类抗生素,其核心作用机制在于抑制细菌细胞壁的合成。细菌的细胞壁由肽聚糖(黏肽)构成,这种结构赋予细菌形态和保护功能。阿莫西林通过干扰肽聚糖的交联反应,导致细胞壁缺损,使细菌因渗透压失衡而破裂死亡。

关键作用靶点:

值得注意的是,阿莫西林仅对活跃分裂的细菌有效,对已形成生物膜的慢性感染效果有限。其抗菌谱受β-内酰胺酶影响,部分耐药菌需联合克拉维酸钾等酶抑制剂。

随着制药技术进步,阿莫西林制剂正经历革命性升级,旨在提升疗效、降低副作用:

1. 剂型革新:

2. 递送系统创新:

3. 智能监测应用:

部分新型制剂嵌入微型传感器,可实时监测血药浓度,为个体化给药提供数据支持。

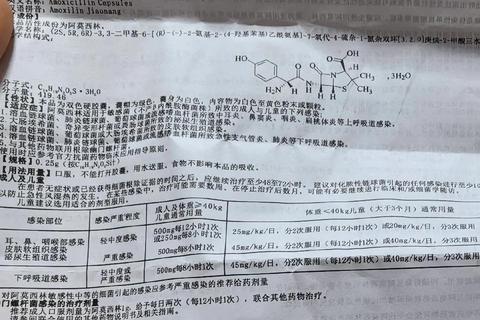

阿莫西林并非万能药,其有效性严格限定于以下细菌感染:

| 适应症类型 | 典型病原菌 | 代表疾病 |

|-|--||

| 上呼吸道感染 | 溶血链球菌、肺炎链球菌 | 中耳炎、扁桃体炎 |

| 下呼吸道感染 | 流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌 | 支气管炎、社区获得性肺炎 |

| 泌尿系统感染 | 大肠埃希菌 | 膀胱炎、肾盂肾炎 |

| 皮肤软组织感染 | 金黄色葡萄球菌 | 蜂窝织炎、术后感染 |

| 消化系统感染 | 幽门螺杆菌(联合用药) | 慢性胃炎、消化性溃疡 |

| 生殖系统感染 | 淋球菌 | 急性 |

特殊人群用药指南:

1. “消炎药”认知偏差:

90%的感冒由病毒引起,盲目使用阿莫西林不仅无效,还可能诱发耐药菌产生。

2. 剂量随意调整:

过量服用(成人>4g/日)可能导致肾功能损害,需遵循“足量、足疗程”原则。

3. 食物相互作用:

4. 耐药性防控:

我国临床数据显示,肺炎链球菌对阿莫西林耐药率已超30%,强调病原学检测指导用药的重要性。

1. 就医指征判断:

2. 家庭用药管理:

3. 公共卫生责任:

阿莫西林是人类对抗细菌感染的重要武器,但唯有科学认知、合理应用,才能使其真正成为守护健康的“利器”。