新生儿出生后,生命体征的变化是评估其健康状况的“晴雨表”。对于新手父母而言,理解这些数据的意义、掌握正确的监测方法,能有效辨别生理性波动与病理性异常,为及时就医提供科学依据。以下是关于新生儿心率和呼吸频率的详细解析及实用指南。

一、新生儿生命体征的正常范围

1. 心率标准

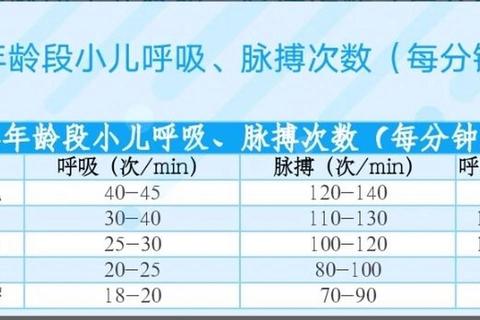

新生儿心脏尚在发育阶段,其心率普遍高于成人。安静状态下,正常范围为 120-160次/分钟。但需注意以下动态变化:

睡眠时:可下降至 100-120次/分钟;

哭闹或哺乳时:可能短暂升至 160-180次/分钟;

早产儿:因心脏调节功能较弱,波动幅度更大。

2. 呼吸频率特征

新生儿呼吸系统尚未成熟,呈现腹式呼吸为主、节律不规律的特点。正常范围如下:

足月儿: 40-50次/分钟;

早产儿:可达 60次/分钟;

异常阈值:持续超过 60次/分钟(足月儿)或80次/分钟(早产儿)需警惕。

二、影响生命体征波动的关键因素

1. 生理性波动

体温变化:环境温度每升高1℃,心率增加约10次/分钟;

活动状态:哺乳、哭闹等动作可使呼吸频率增加20%-30%;

昼夜节律:傍晚体温较高时,心率比清晨快5-10次。

2. 病理性预警信号

以下情况提示可能存在心肺疾病或感染:

心率异常:持续<100次/分钟(心动过缓)或>180次/分钟(心动过速);

呼吸异常:出现鼻翼煽动、肋骨凹陷、呼吸暂停超过15秒;

伴随症状:口周发绀、喂养困难、异常嗜睡。

三、家庭监测的科学方法与技巧

1. 心率的正确测量

最佳时机:婴儿安静入睡或哺乳后30分钟;

触诊法:用食指轻压桡动脉(手腕拇指侧)或股动脉(腹股沟处),计数60秒;

辅助工具:家用脉氧仪(选择新生儿专用型号),注意避免指尖压迫。

2. 呼吸频率的观察要点

视觉计数:观察腹部起伏,用手机秒表辅助计时1分钟;

棉絮测试:将棉絮丝置于鼻孔边缘,观察摆动次数;

异常识别:呼吸暂停>15秒,或伴有喉鸣、喘息声。

四、特殊情况处理与就医指南

1. 居家应急措施

呼吸急促:解开衣物束缚,保持侧卧位防止呛奶;

肤色发绀:立即进行背部拍击(5次)+胸部按压(5次)的急救循环;

发热伴心动过速:物理降温(温水擦浴)同时监测尿量。

2. 必须就医的警示信号

出现以下任一情况,需在2小时内前往急诊:

呼吸频率>80次/分钟,或出现三凹征(锁骨上窝、肋间隙、剑突下凹陷);

心率持续>180次/分钟或<80次/分钟;

血氧饱和度<85%(家用脉氧仪监测)。

五、专业医疗评估流程

在医院环境中,医生会通过多维度检查明确病因:

1. 听诊评估:辨别心音异常(如杂音)或肺部啰音;

2. 影像学检查:胸部X光排查肺炎、先天性膈疝;

3. 实验室检测:血气分析判断缺氧程度,血常规筛查感染;

4. 心脏筛查:新生儿出生后24小时需完成先天性心脏病筛查(听诊+脉氧仪)。

六、预防与健康管理建议

1. 环境优化:维持室温24-26℃,湿度50%-60%,减少呼吸道刺激;

2. 喂养护理:采用少量多次喂养,喂奶后竖抱拍嗝15分钟;

3. 定期监测:出生后1周、1月、3月定期测量生命体征,记录成长曲线;

4. 疫苗接种:按时接种肺炎球菌疫苗、流感疫苗,降低感染风险。

新生儿生命体征的监测是一项需要耐心与专业知识结合的工作。家长需建立“观察-记录-比对”的日常习惯,既要避免对生理性波动的过度焦虑,也要对病理性变化保持敏锐判断。当发现异常时,及时联系儿科医生或前往新生儿专科门诊,才能为宝宝赢得最佳救治时机。