神经性头痛是一种以头部持续性或阵发性钝痛、紧束感为特征的慢性疾病,常伴随焦虑、失眠、畏光等症状,严重影响患者生活质量。其发病机制涉及中枢神经系统敏化、神经递质紊乱及血管功能失调等多重因素。本文将从病理机制、药物选择、症状缓解策略及特殊人群管理等方面展开解析,帮助患者和公众科学应对这一疾病。

一、发病机制:神经信号异常的复杂网络

神经性头痛的核心病理改变是中枢和外周神经系统的痛觉信号传递异常,涉及以下关键机制:

1. 神经递质失衡:5-羟色胺(5-HT)水平降低会导致疼痛抑制通路功能减弱,而谷氨酸、P物质等兴奋性递质的过度释放则直接激活三叉神经通路,引发头痛。

2. 中枢敏化:长期疼痛刺激使脊髓背角神经元阈值降低,即使轻微刺激也可诱发剧烈疼痛反应。

3. 血管神经交互作用:钙离子通道异常导致脑血管舒缩功能障碍,引发血管源性疼痛。

这些机制为药物治疗提供了靶点。例如,抗抑郁药通过调节5-HT水平恢复神经递质平衡,抗癫痫药则通过稳定神经元膜电位抑制异常放电。

二、药物治疗选择:分层管理与精准干预

根据头痛发作频率和严重程度,临床用药分为急性期治疗和预防性治疗两类。

(一)急性期治疗药物

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

机制:抑制环氧化酶(COX),减少前列腺素合成,阻断炎症介质对痛觉神经的刺激。

代表药物:布洛芬(200-400mg/次)、对乙酰氨基酚(500mg/次)。

适用场景:轻中度发作,建议每月使用不超过10天以避免药物过度使用性头痛(MOH)。

2. 曲普坦类药物

机制:选择性激活5-HT1B/1D受体,抑制三叉神经血管炎症反应,收缩扩张的脑血管。

代表药物:舒马普坦(50-100mg/次)、佐米曲普坦(2.5-5mg/次)。

注意事项:心血管疾病患者禁用,24小时内不超过2次。

(二)预防性治疗药物

1. 三环类抗抑郁药

机制:阻断5-HT和去甲肾上腺素再摄取,增强下行抑制通路活性。

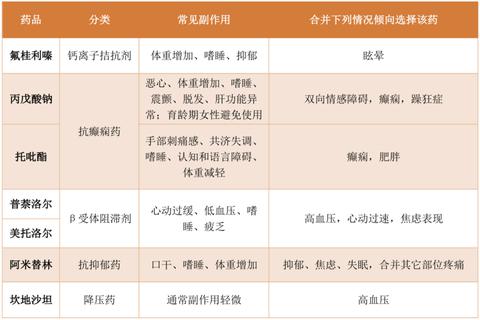

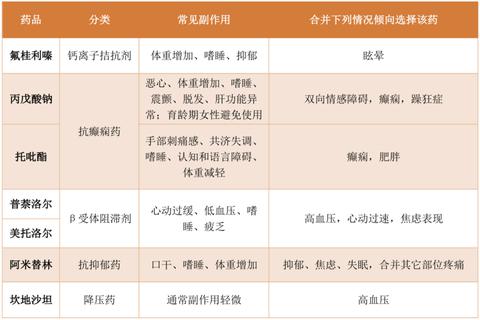

代表药物:阿米替林(起始剂量10mg/晚,渐增至75mg)。

优势:对合并失眠、焦虑的患者效果显著。

2. 抗癫痫药

机制:调节电压门控钙/钠通道,抑制神经元异常放电。

代表药物:加巴喷丁(300-1200mg/日)、普瑞巴林(75-300mg/日)。

适用人群:慢性神经性头痛或伴有神经病理性疼痛者。

3. 钙离子拮抗剂

机制:阻断L型钙通道,改善脑血管痉挛,减少血管源性疼痛。

代表药物:氟桂利嗪(5-10mg/晚)。

三、特殊人群用药策略

1. 孕妇

首选非药物干预(如冷敷、针灸);若需用药,对乙酰氨基酚在妊娠早中期相对安全,禁用NSAIDs(孕晚期可能致胎儿动脉导管早闭)。

2. 儿童

布洛芬(10mg/kg)和对乙酰氨基酚(15mg/kg)为一线选择,需严格按体重计算剂量;预防性治疗可考虑小剂量阿米替林(0.5-1mg/kg)。

3. 合并焦虑/抑郁者

联合SSRI类药物(如舍曲林)与抗癫痫药,需监测药物相互作用。

四、症状缓解的整合管理

(一)药物联用方案

急性发作:曲普坦+NSAIDs(如舒马普坦+萘普生)可增强镇痛效果。

慢性头痛:氟桂利嗪+阿米替林联合使用,兼顾血管调节与中枢镇痛。

(二)非药物干预

1. 物理疗法:经颅磁刺激(TMS)可调节皮层兴奋性,减少发作频率。

2. 行为治疗:认知行为疗法(CBT)帮助患者建立疼痛应对策略,降低焦虑水平。

(三)风险规避

药物过度使用性头痛(MOH)预防:严格限制急性止痛药使用频率(每月≤10天),慢性患者优先选择预防性药物。

五、日常管理与就医指征

1. 生活方式调整

保持规律作息,避免咖啡因和酒精;

记录头痛日记,识别诱发因素(如特定食物、压力事件)。

2. 紧急就医信号

突发剧烈头痛伴呕吐、意识障碍;

头痛性质改变(如从钝痛转为爆裂样痛);

药物疗效逐渐减弱或出现依赖倾向。

神经性头痛的治疗需遵循“个体化、阶梯化、多维度”原则。患者应在医生指导下制定长期管理计划,避免自行滥用药物。随着CGRP抑制剂等新型靶向药物的研发(如Atogepant),未来有望为难治性头痛提供更优解。及时就医、科学用药、整合身心调节,是战胜这一慢性疾病的关键。