维生素C,这个看似普通的营养素,每天都在我们的身体里上演着生命奇迹。当您因牙龈出血而困惑、为反复感冒而苦恼、甚至担心皮肤老化时,或许正是它在悄然影响着您的健康密码。作为人体不能自主合成的必需营养素,维生素C的分子结构藏着怎样的奥秘?它在体内如何完成从抗氧化到抗癌的跨界使命?本文将带您走进这个六碳分子的微观世界,揭示它如何支撑起生命的万千可能。

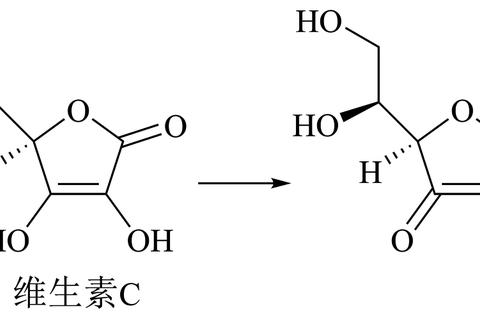

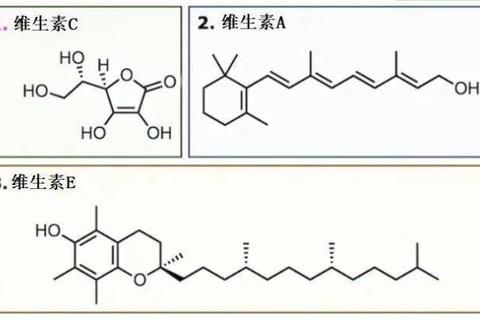

维生素C的化学本质是L-抗坏血酸,其分子式C₆H₈O₆中蕴含着独特的三维构型。六个碳原子构成的环状结构上,两个烯醇式羟基(C2和C3位)如同分子天线,赋予其强大的电子传递能力。这种特殊构型使其在溶液中呈现酸性(pH约4.2),并具有可逆的氧化还原特性——既能作为抗氧化剂捐献电子,又能通过酶促反应恢复原型。

D型异构体的存在揭示了分子手性的重要性:虽然D-抗坏血酸与L型化学性质相似,却因无法契合人体酶系统而失去生物活性。这种结构特异性在细胞转运中同样体现,钠离子依赖的立体专一性转运蛋白,确保只有L型结构能进入神经元等靶细胞。

维生素C在体内的作用网络覆盖从分子修复到器官功能的各个层面:

1. 胶原蛋白的合成工程师

通过激活脯氨酸羟化酶,维生素C促成胶原分子中羟脯氨酸的形成。临床数据显示,缺乏维生素C时胶原合成率下降50%,这正是伤口愈合延迟和牙龈出血的根源。

2. 氧化应激的消防队长

作为电子供体,它能中和超氧阴离子、羟基自由基等活性氧物种。在模拟实验中,1mmol/L维生素C溶液可在5分钟内清除80%的自由基,这种能力使其成为预防动脉粥样硬化的关键因子。

3. 免疫系统的战略指挥官

在白细胞内浓度达到血浆80倍的维生素C,不仅促进干扰素分泌,还能增强NK细胞的肿瘤杀伤能力。临床试验表明,每日1g补充可使感冒病程缩短23%。

4. 微量元素的吸收助推器

通过将Fe³⁺还原为Fe²⁺,维生素C使铁吸收率提升67%。这种作用在素食者中尤为显著,餐后补充500mg维生素C可使植物性铁源吸收率达到肉类水平。

近年研究不断拓展维生素C的应用边界:

2024年《Nature》研究揭示,大剂量维生素C(1g/kg)通过促进肿瘤血管正常化,使肝癌模型小鼠的免疫治疗响应率提升40%。其分子机制涉及增强CD8+T细胞浸润和干扰素γ分泌。

2025年Cell期刊报道的维生素C化修饰(vitcylation),发现其能稳定STAT1蛋白,使黑色素瘤细胞的抗原呈递效率提高3倍。这种新型蛋白质修饰为癌症免疫治疗开辟了新途径。

在肥胖人群中,每日补充500mg维生素C可降低CRP炎症标志物35%,同时改善血管内皮功能,收缩压平均下降5.2mmHg。

当身体发出这些警报时,需警惕维生素C缺乏:

个性化补充方案应遵循:

1. 基础保障:每日200mg来自猕猴桃(1个/54mg)、彩椒(半杯/95mg)等新鲜食材

2. 强化干预:吸烟者需增加35mg/日,手术患者术前3天补充1g/日

3. 治疗剂量:在医生指导下,肿瘤患者可采用7.5g静脉输注方案,此时血浆浓度可达常规口服的25倍

维生素C的故事远未结束,从1912年抗坏血病的发现,到如今表观遗传修饰的突破,这个六碳分子持续刷新人类对生命的认知。当我们咀嚼一颗草莓时,数以万亿的维生素C分子正穿越肠壁,在血液中展开它们的救赎之旅——修复DNA损伤、唤醒沉睡的免疫细胞、构筑胶原防线。这种微观世界与宏观健康的精妙对话,正是营养医学最动人的篇章。