月经不调是困扰全球女性的常见健康问题,约30%的女性在某个阶段会经历月经周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等问题。面对中药与西药的选择,许多患者陷入困惑:是追求快速缓解症状,还是从根源调理体质?本文结合医学证据与临床实践,为不同症状和需求提供科学用药指导。

月经不调主要表现为周期异常(提前、延后或不规律)、经量过多或过少、经期延长或缩短等。常见病因可分为两类:

1. 功能性失调(占60%-70%):

2. 器质性疾病(占20%-30%):

如多囊卵巢综合征(PCOS)、子宫肌瘤、子宫内膜异位症等,需通过B超或激素检测确诊。

何时需就医?

若出现以下情况,建议及时就诊:

中医强调“辨证论治”,需根据个体体质选择药物:

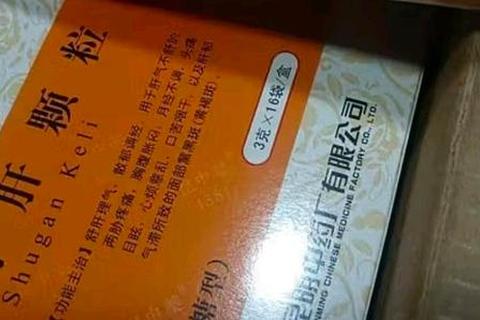

1. 肝郁气滞型(常见于压力大、情绪波动者)

2. 气血两虚型(常见于贫血、产后女性)

3. 肾虚型(常见于更年期或长期熬夜者)

中药优势:副作用小,适合长期调理(需3-6个月);

注意事项:避免经期服用活血类药物(如红花、桃仁),可能加重出血。

西药针对性强,常用于急性症状或器质性疾病:

1. 激素类药物:

2. 非激素类药物:

西药优势:起效快(1-3个周期见效),适合急需怀孕或症状严重者;

风险提示:长期使用可能引发恶心、血栓风险,需定期监测肝功能。

临床常将两者结合以平衡疗效与安全性:

1. 月经量多伴贫血:

2. 痛经合并子宫内膜异位症:

3. 更年期月经紊乱:

关键原则:需在医生指导下搭配,避免药物相互作用。

1. 备孕女性:优先选择中药调理(如定坤丹),避免激素类药物影响卵子质量。

2. 哺乳期女性:慎用活血类中药(如益母草),可能通过乳汁影响婴儿。

3. 青少年:以中药(如四物汤)为主,避免过早使用激素。

1. 饮食调理:

2. 生活方式:

3. 情绪调节:

月经不调的用药需因人而异:功能性失调可优先尝试中药调理,急性症状或器质性疾病则需西药干预。无论选择哪种方式,定期复诊与生活管理缺一不可。建议首次就诊时携带近3个月的月经记录(包括周期、经量、伴随症状),帮助医生更精准制定方案。