头孢类抗生素作为临床抗感染治疗的重要武器,其作用机制与疗效始终是公众关注的焦点。本文将从科学原理出发,结合临床实际,解析其作用特点,并给出实用建议。

一、头孢类抗生素的“消炎”本质

许多人将头孢类抗生素称为“消炎药”,实则存在误区。炎症是机体对病原体入侵的防御反应,而头孢的作用是直接杀灭细菌(如肺炎链球菌、大肠杆菌等),通过消除感染源间接缓解炎症。与之不同,布洛芬等非甾体抗炎药才是直接抑制炎症反应的药物。

作用机制:破坏细菌的“生命盔甲”

头孢类抗生素属于β-内酰胺类,其核心机制是抑制细菌细胞壁的合成(图1)。具体过程如下:

1. 靶向攻击:头孢分子中的β-内酰胺环与细菌细胞壁合成酶(青霉素结合蛋白,PBPs)结合。

2. 细胞壁崩解:阻断细菌细胞壁肽聚糖的交联反应,使细胞壁缺损。

3. 细菌裂解:因渗透压失衡,细菌吸水膨胀后破裂死亡。

这种机制对人体细胞无害,因为人类细胞没有细胞壁结构,因此头孢具有“精准打击”的优势。

二、临床疗效:从普通感染到耐药菌挑战

1. 四代头孢的抗菌谱演变

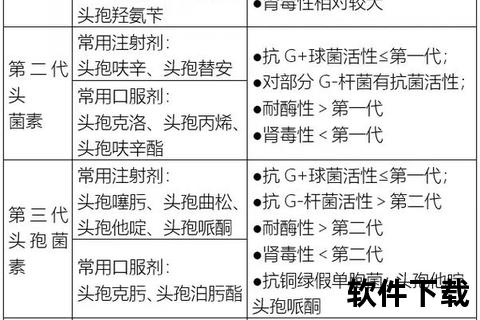

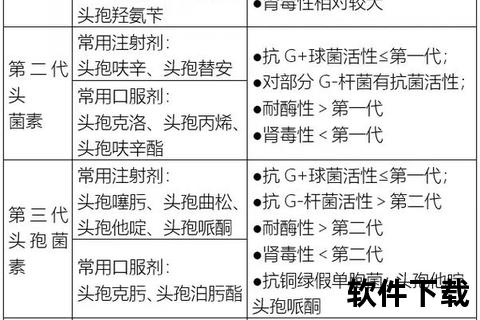

头孢类抗生素已发展至第四代,各代特点鲜明:

第一代(如头孢拉定):强效对抗革兰阳性菌(如金黄色葡萄球菌),但对革兰阴性菌效果有限,适用于皮肤感染、扁桃体炎等。

第二代(如头孢呋辛):兼顾革兰阳性菌,并增强对大肠杆菌、肺炎克雷伯菌的活性,常用于呼吸道和尿路感染。

第三代(如头孢曲松):显著提升对革兰阴性菌的覆盖,可穿透血脑屏障,治疗脑膜炎、败血症等重症感染。

第四代(如头孢吡肟):广谱覆盖多重耐药菌,尤其对铜绿假单胞菌有效,用于ICU复杂感染。

2. 真实世界疗效数据

普通感染:头孢克洛治疗儿童急性中耳炎的治愈率达85%以上。

耐药菌挑战:新型铁载体头孢地尔对碳青霉烯类耐药菌的临床治愈率可达63%。

三、安全用药:避开“雷区”的实用指南

1. 严重禁忌:酒精与过敏

戒酒硫样反应:用药期间饮酒可能引发心悸、休克甚至死亡,停药后至少禁酒7天。

交叉过敏:10%-30%青霉素过敏者对头孢过敏,需提前告知医生过敏史。

2. 常见不良反应

胃肠道反应:约15%患者出现腹泻、恶心,可与食物同服缓解(头孢克洛等口服制剂除外)。

肾毒性:第一代头孢可能影响肾功能,老年人需减量。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:头孢克洛等B类药物在孕期相对安全,但需医生评估风险。

儿童:避免使用喹诺酮类替代头孢,后者可能影响骨骼发育。

四、耐药危机:个体化治疗是关键

全球约20%的肺炎克雷伯菌对第三代头孢耐药。以下措施可延缓耐药:

1. 精准用药:通过药敏试验选择敏感药物,避免广谱头孢滥用。

2. 足疗程治疗:肺炎疗程通常7-14天,擅自停药易导致复发和耐药。

3. 联合用药:重症感染可联用氨基糖苷类抗生素增强疗效。

五、何时就医:识别危险信号

出现以下情况需立即就诊:

高烧(体温>39℃)持续48小时不退。

呼吸困难、意识模糊等全身中毒症状。

儿童出现拒食、精神萎靡或抽搐。

居家护理建议:

轻症可口服头孢氨苄,但不超过3天无效需复诊。

记录用药时间和反应,便于医生评估。

头孢类抗生素是抗感染治疗的重要工具,但绝非“万能消炎药”。科学认知其作用机制,严格遵循医嘱,才能最大限度发挥疗效并减少风险。面对耐药菌的全球威胁,合理用药是每个个体对公共卫生的责任。