炎症是人体对抗损伤或感染的自然反应,但错误用药可能加重病情或埋下健康隐患。本文将系统解析消炎药的分类、适用场景及用药原则,帮助公众建立科学认知。

炎症分为感染性炎症(如细菌性肺炎)和非感染性炎症(如关节炎、过敏),治疗药物截然不同:

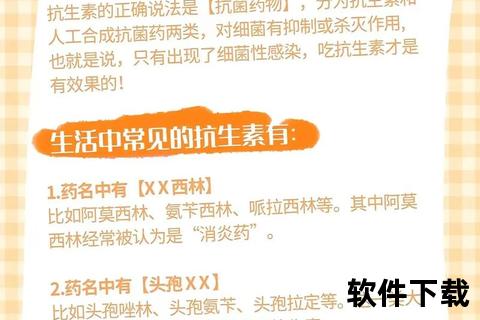

1. 抗生素(抗菌药物):仅针对细菌感染,通过破坏细菌结构或代谢起效,如青霉素、头孢菌素等。

2. 抗炎药:抑制炎症反应,包括非甾体类抗炎药(布洛芬)、糖皮质激素(地塞米松)等。

误区警示:普通感冒(多由病毒引起)使用抗生素无效,且可能加速耐药性。

使用原则:需明确细菌类型后选择,避免广谱抗生素滥用。

▶ 注意:用药前需皮试,过敏者禁用。

▶ 优势:过敏反应低于青霉素。

▶ 特点:适用于儿童及青霉素过敏者。

▶ 禁忌:18岁以下禁用(影响软骨发育)。

▶ 禁忌:孕妇及8岁以下儿童(导致牙齿黄染)。

▶ 风险:耳肾毒性,需监测血药浓度。

▶ 注意:可能引发胃肠道出血,宜餐后服用。

▶ 原则:短期使用,突然停药易引发反跳现象。

1. 孕妇:

2. 儿童:

3. 慢性病患者:

1. 不自行用药:抗生素需凭处方购买,避免“家庭药箱自疗”。

2. 足疗程使用:症状消失后仍需完成疗程(如青霉素一般5-7天)。

3. 警惕交叉反应:青霉素过敏者慎用头孢(5%-10%交叉过敏)。

4. 记录过敏史:出现皮疹、呼吸困难立即停药并就医。

5. 避免混用药物:

出现以下情况需立即就诊:

消炎药是医学进步的重要成果,但绝非“万能解药”。掌握“对症选药、规范疗程、警惕风险”三大原则,才能最大化治疗效果。当身体发出异常信号时,及时寻求专业帮助比盲目用药更关键。