月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期变化不仅反映卵巢功能状态,更与全身健康息息相关。据统计,我国超过70%的女性在不同阶段经历过月经紊乱困扰,其中30%因忽视早期信号导致更严重健康问题。本文结合最新临床指南与循证研究,为不同年龄层女性提供科学管理方案。

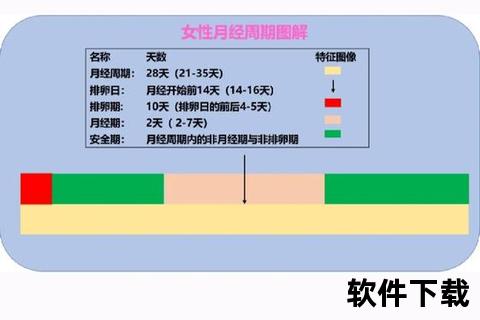

月经周期由下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控,完整周期包含四个阶段:

1. 卵泡期(5-14天):雌激素主导内膜增厚,卵泡逐渐成熟

2. 排卵期(24-48小时):LH峰触发卵子释放,基础体温上升0.3-0.5℃

3. 黄体期(14天):孕激素维持内膜营养供给,未受孕则黄体退化

4. 月经期(3-7天):内膜脱落形成经血,正常失血量20-80ml

周期异常警示:

1. 症状图谱

2. 致病机制

家庭自测三要素:

1. 周期App记录(如Flo、Clue)

2. 基础体温曲线(排卵后持续高温≥12天)

3. 经血性状观察(血块>3cm需就医)

医学检查阶梯:

1. 基础性激素(月经第2-5天FSH、LH、E2)

2. 超声监测(排卵后内膜厚度应达8-12mm)

3. 宫腔镜+内膜活检(异常出血金标准)

1. 非药物干预

2. 医疗介入时机

青少年(初潮-18岁):

育龄女性:

围绝经期:

1. 建立月经健康日记:记录情绪、睡眠、排便等关联指标

2. 年度健康包:包含激素六项、AMH检测、乳腺超声

3. 环境毒素规避:选择无塑化剂容器,减少外卖食品

月经周期的规律性如同生命节律的指挥棒,需要系统化、个性化的健康管理。建议每位女性建立专属的周期健康档案,当出现持续3个月以上的周期紊乱时,应及时寻求妇科内分泌专科医生的帮助。记住,规律的月经不仅是生殖能力的象征,更是全身健康的保护伞。