母乳喂养是新生儿最自然的营养来源,但看似简单的哺乳动作却隐藏着许多技术细节。许多新手妈妈因姿势不当导致皲裂、哺乳疼痛,甚至引发婴儿呛奶、中耳炎等问题。本文将聚焦躺姿哺乳这一最易引发争议的喂养方式,结合临床医学研究与实践经验,为父母提供科学指导。

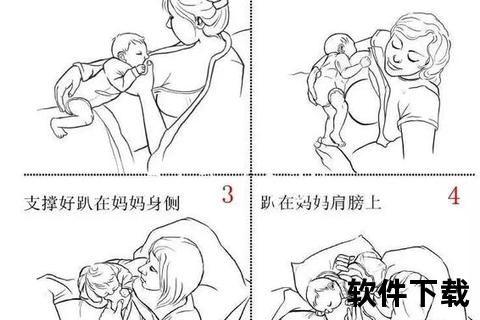

躺姿哺乳时,母亲与婴儿呈平行侧卧位,这种姿势符合人体工学原理:

1. 母婴贴合度:胸腹相贴的体位形成天然支撑,婴儿头部自然仰起,有效避免鼻部受压

2. 哺乳效率:重力作用使乳汁流动更顺畅,婴儿吸吮耗能减少20%-30%

3. 创伤修复:剖宫产产妇可避免腹部受压,会阴撕裂者减少坐位时的肌肉牵拉

常见误区澄清:

1. 母体定位:侧卧成直线,脊柱与床沿平行,腰部空隙用卷起浴巾填充,双膝间夹薄枕维持骨盆稳定

2. 婴儿体位:将婴儿转向母亲,鼻尖与水平对齐,臀部用毛巾卷固定防止滑落

3. 衔接控制:C型手托住,用轻触婴儿人中,待其张大嘴时快速将送入

4. 动态调整:观察婴儿耳部是否随吸吮规律摆动,下颌应埋入形成"酒窝状"凹陷

异常情况处理:

1. 呼吸监控

2. 时间控制

3. 体位禁忌

4. 特殊群体规范

5. 母亲防护

6. 环境安全

出现以下情况应立即停止躺喂并就医:

1. 婴儿出现持续性咳嗽伴喉鸣音

2. 哺乳后皮肤出现大理石样花纹

3. 单次哺乳时长超过40分钟仍显饥饿

4. 母亲出现硬块伴发热(>38.5℃)

母乳喂养是母婴协同进化的生物学奇迹,正确姿势需要母子双方共同磨合。建议新手父母在产后72小时内完成至少3次哺乳姿势专项指导,通过镜面反馈训练建立正确肌肉记忆。记住:舒适的哺乳姿势应该像拥抱一样自然,任何持续性的疼痛都是身体发出的预警信号。