排泄是人类最原始的生理需求之一,但当肠道如同塞满泥沙的管道般堵塞时,这种自然行为就变成了煎熬。在急诊室,护士曾目睹过因便秘导致肠梗阻休克的案例;在儿科门诊,家长常因孩子数日未排便而焦急万分。这种时刻,一支小小的开塞露往往成为救命稻草,但若使用不当,这根稻草也可能成为压垮骆驼的最后一根稻草——曾有老年患者因错误使用导致直肠穿孔,最终不得不接受外科手术。理解这个「直肠救星」的正确打开方式,关乎每个人的肠道健康。

5分钟速效期:当药液接触直肠黏膜时,甘油或山梨醇立即开始高渗作用。如同海绵吸水般,它们从肠壁「抢走」水分注入粪便,这个阶段可能引发轻微灼热感。

15分钟黄金期:75%的使用者在此阶段产生强烈便意。此时药液已完成软化大便、扩张肠腔的关键任务,肠道神经丛向大脑发送紧急信号。

30分钟失效边界:若超过此时间仍未排便,意味着可能存在粪石梗阻或神经反射障碍,需警惕肠梗阻风险。

临床数据显示,健康成年人的平均起效时间为12.7分钟,老年群体延长至18.3分钟,而儿童因肠壁更敏感,多在8分钟内见效。但需注意,长期卧床患者可能需长达45分钟才能激发排便反射。

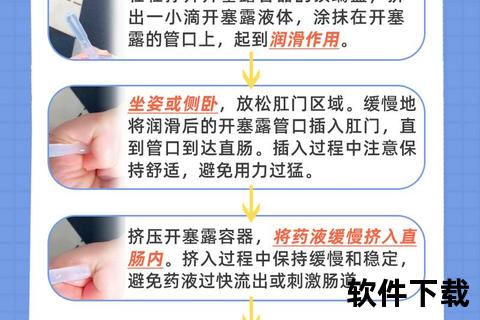

1. 体位力学:左侧卧位使乙状结肠处于低位,药液更易深入肠腔。研究显示,正确体位可使药效提升23%。

2. 注入深度悖论:插入3-4cm直达直肠壶腹部的操作,比浅表给药见效快3倍。但超过5cm可能刺激结肠引发逆向蠕动。

3. 剂量阈值:20ml为成人最小有效剂量,低于此量可能仅润滑肛管而无法触发肠反射。但超过40ml可能引发腹泻。

4. 粪便性状:Bristol大便分类中的1型(硬球状)粪便需配合腹部按摩,而4型(香肠状)则无需额外干预。

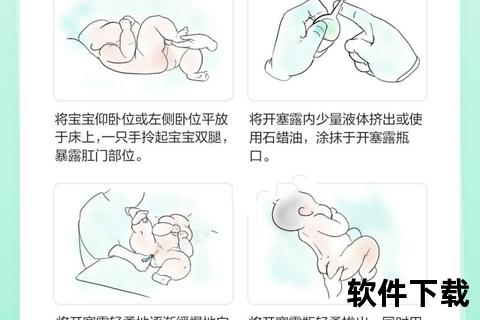

儿童群体:需采用改良注射器给药法。将10ml药液抽入注射器连接头皮针(剪去针头),缓慢注入可避免黏膜损伤,见效时间控制在5-8分钟。

孕产妇禁忌:子宫与直肠的解剖毗邻关系,使粗暴操作可能诱发宫缩。必要时应由医护人员采用侧卧位微量(5ml)给药。

神经源性肠:脊髓损伤患者需配合腹部环形按摩,从右下腹升结肠开始,沿「门」字路径推按,可将起效时间从40分钟缩短至25分钟。

依赖性陷阱:连续使用超过3天,肠壁压力感受器敏感性下降50%,形成「不用不排」的恶性循环。

黏膜损伤警报:金属包装边缘可能造成0.3-0.5mm的黏膜撕裂伤,表现为排便时鲜红血滴。建议选择塑料头包装,插入前充分润滑。

药物逆流现象:20%使用者因过早如厕导致药液流失。正确做法是保持给药姿势10分钟,用骨盆底肌控制反射。

建立「肠道生物钟」:晨起后饮用300ml温水并静蹲5分钟,持续21天可形成条件反射。

膳食纤维「333法则」:每日3种颜色蔬菜(绿、橙、紫)、3种粗粮(燕麦、藜麦、薏米)、3种益生元(香蕉、洋葱、菊苣)。

盆底肌训练法:模拟中断排尿的收缩动作,每天3组每组15次,可增强排便动力。

当开塞露从应急手段变成日常依赖时,我们的肠道已发出求救信号。记住这个数字:连续3天无法自主排便,或每周排便少于2次,就该启动「肠道复苏计划」——调整饮食结构、进行排便训练、必要时进行胃肠动力评估。毕竟,真正的健康从不依赖于某支药剂,而在于对身体的深刻理解与科学管理。