六味地黄丸作为流传千年的经典中药方剂,常被用于滋阴补肾,但其在儿童群体中的应用却存在诸多争议。部分家长因孩子出现发育迟缓、盗汗、食欲差等症状自行购买服用,也有人因担忧药物副作用而拒绝使用。本文将从历史渊源、科学依据、适用场景、风险控制四个维度系统解析儿童使用六味地黄丸的核心问题,为家长提供循证决策框架。

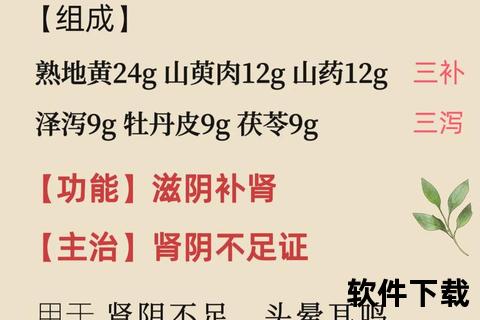

六味地黄丸最早见于宋代医家钱乙的《小儿药证直诀》,最初专治小儿“五迟五软”(立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟;头项软、口软、手软、足软、肌肉软)等先天不足症。其组方遵循“三补三泻”原则——熟地黄、山茱萸、山药补益肝肾脾,泽泻、茯苓、丹皮清泻虚热,形成攻补兼施的平衡结构。这种设计契合儿童“脏腑娇嫩、易虚易实”的生理特点,故古代医家常将其用于调理小儿肾阴亏虚导致的发育障碍。

现代药理学研究证实,该药可通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴功能、改善能量代谢等机制促进生长发育。但需要强调的是,其疗效与精准辨证密切相关,绝非“万能滋补品”。

1. 症状日记法:记录服药前后睡眠时长、盗汗频率、排便形态等指标,绘制趋势图辅助复诊评估

2. 饮食协同方案:

3. 行为干预:

当儿童出现以下情况时,家长应立即停止用药并就医:

1. 服药2周症状无改善或加重

2. 出现呕吐物带血、持续性腹痛等急症表现

3. 骨龄检测显示超前实际年龄1.5岁以上

六味地黄丸在儿童中的应用犹如一把双刃剑——用对时机可成为调理先天不足的利器,盲目滥用则可能引发系列健康风险。建议家长遵循“三步决策法”:首先通过正规医疗机构明确辨证(推荐小儿推拿科或中医儿科),其次严格遵循个体化用药方案,最后建立动态监测机制。唯有将传统智慧与现代医学证据相结合,才能真正守护儿童健康成长。