作为滋阴补肾的传统名方,六味地黄丸的疗效常被“立竿见影”的期待所困扰。一位45岁的男性患者因持续腰膝酸软自行服用该药三个月,却出现腹胀、食欲减退等症状;而另一位32岁女性在中医辨证后规范用药两周,夜间盗汗明显缓解。这两个真实案例揭示了一个关键问题:见效时长不仅取决于药物本身,更与个体体质、用药规范密切相关。

六味地黄丸的见效周期呈现显著的个体差异性。临床数据显示,约60%的肾阴虚患者在规范用药2-4周内出现核心症状改善,但具体表现为分层递进:

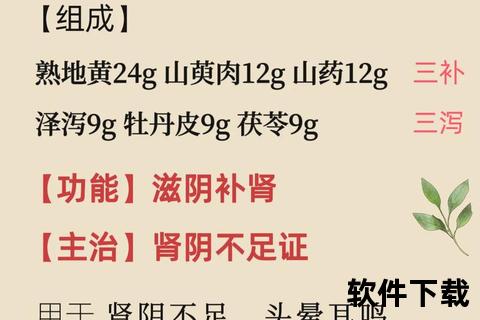

这种阶段性特征与药物作用机制直接相关。现代药理学证实,其活性成分通过多靶点调控发挥作用:熟地黄多糖促进造血功能,山茱萸环烯醚萜调节下丘脑-垂体-性腺轴,丹皮酚则抑制炎症因子释放。这种系统性的调节需要生理机能逐步重建。

1. 体质辨识误差

超过35%的无效案例源于辨证错误。典型误判包括:将舌苔白腻的脾虚湿盛辨为阴虚,或将畏寒肢冷的阳虚错认阴虚。一项针对1200例用药者的调研显示,正确辨证者的有效率(82.5%)显著高于自我诊断群体(31.6%)

2. 病理复杂程度

单纯性肾阴虚(如更年期综合征)见效较快,平均14.3天;而合并慢性病(如糖尿病肾病)需要28-42天才能观察到糖化血红蛋白下降。对于骨密度异常的绝经女性,持续用药12周方可见骨代谢标志物改善

3. 用药规范程度

剂量与时机的精准把控直接影响疗效:

科学的疗效评价应建立多维度指标体系:

| 评估层级 | 观察指标 | 检测方法 | 达标周期 |

|-|--||-|

| 症状层 | 盗汗频率、腰酸强度 | 视觉模拟评分(VAS) | 2-3周 |

| 功能层 | 睡眠质量、疲劳指数 | PSQI量表、Borg量表 | 4-6周 |

| 生化层 | 骨钙素、TRACP-5b | 血清检测 | 12周 |

| 影像层 | 骨密度、肾脏血流灌注 | DXA扫描、超声造影 | 6个月 |

特殊人群需特别注意:儿童生长迟缓者应同步监测IGF-1水平,孕妇则需严格规避用药(可能干扰胚胎甲状腺发育)。65岁以上老年患者建议将常规剂量下调20%,并每4周评估肝肾功能。

1. 停止用药信号

出现持续腹胀(超过72小时)、转氨酶升高(ALT>80U/L)或皮疹扩散需立即停药。研究显示,超6个月连续用药可能使血镉水平升高至安全阈值的1.8倍

2. 协同增效方案

3. 智能监测工具

推荐使用中医体质辨识APP进行周期性评估,穿戴设备连续监测心率变异性(HRV),当SDNN值持续低于50ms提示需要调整方案

在健康信息过载的时代,六味地黄丸的合理应用犹如精准的生态修复——既需要尊重传统智慧的内核,更要建立现代医学的监测体系。当您发现症状改善进入平台期,或出现任何异常反应,及时寻求中西医结合诊疗,才是实现个体化健康管理的终极答案。