在生活的洪流中,每个人都会遭遇突如其来的风暴。当这些挑战超出心理承受范围时,情绪的海啸可能演变为心理危机。数据显示,我国每年约有1000万人次因各类心理危机需要专业干预。这些看不见的伤口若不及时处理,可能引发更严重的后果。

心理危机并非突然降临,而是通过多重信号逐步显现:

1. 情绪漩涡:持续两周以上的焦虑、恐惧或绝望感,常伴随频繁哭泣或情感麻木。部分患者会出现“情绪过山车”,如网页案例中大学生六六经历的从雄心勃勃到“及格万岁”的剧烈转变。

2. 躯体警报:不明原因的胸闷、失眠、食欲紊乱等生理反应,有确诊患者在隔离期间出现与病情不符的剧烈躯体症状。

3. 认知迷雾:出现灾难化思维或强迫性回忆,如同密切接触者反复回忆感染细节的“反刍思维”。儿童可能通过尿床、发育倒退等行为传递危机信号。

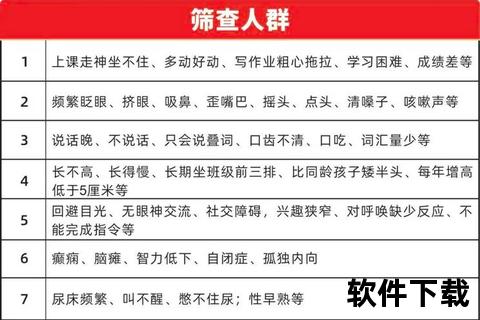

特殊群体需特别注意:孕妇可能出现产前抑郁的躯体化症状,青少年常表现为成绩骤降与社交退缩,老年人则多伴随慢性疼痛加重。

当发现心理危机征兆时,可采取阶梯式应对策略:

1. 即时稳定技术

2. 专业干预手段

危机热线接听员刘娟的工作记录显示,80%的来电者通过电话干预可实现情绪降级。对于自杀风险个案,专业团队会启动“安全计划”——从环境管控到社会支持的全链条防护。

1. 社会支持网络:建立至少5人的可信赖关系网,定期进行情感交流

2. 压力接种训练:通过正念冥想提升情绪耐受力,研究显示每日20分钟练习可使抗压能力提升37%

3. 危机预案制定:包括紧急联系人清单、自我安抚物品包(如特定音乐、照片)

特殊群体防护要点:

当自我调节失效时,请记住这些生命热线:

在青海省第三人民医院的接诊记录中,及时求助者的康复率是延迟就医者的2.3倍。心理危机如同心灵的重感冒,既不可耻也不可怕。当我们建立起科学认知与支持系统,每个深夜的煎熬都将成为破晓前的必经之路。