肝脏是人体重要的代谢和解毒器官,其健康状态直接影响整体机能。当体检报告中出现“肝内钙化灶”这一术语时,许多人会感到困惑甚至担忧。这种影像学究竟意味着什么?是否需要治疗?本文将结合医学研究和临床实践,全面解析这一常见但易被误解的病理现象。

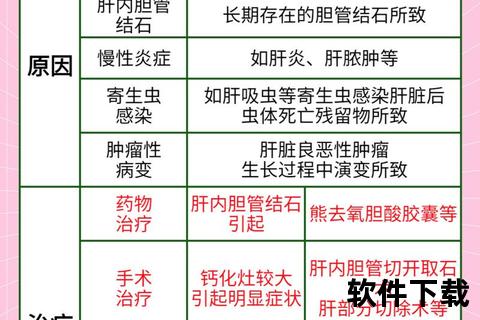

肝内钙化灶是B超或CT检查中发现的局部钙盐沉积区域,表现为强回声或高密度影像。约80%的病例为良性病变,其形成机制主要与以下因素相关:

1. 组织修复痕迹

肝脏经历炎症(如肝炎、肝脓肿)、创伤或手术后,局部组织纤维化瘢痕中的钙盐沉积。这类钙化灶通常稳定存在,不伴随症状。

2. 寄生虫感染

肝包虫病或血吸虫病等寄生虫感染后,虫体坏死区域可能钙化。此类患者多有疫区生活史或相关感染症状。

3. 肝胆系统疾病

4. 先天性因素

胎儿期肝脏发育异常可能导致钙化灶,此类病例常合并其他器官畸形。

肝内钙化灶在多数情况下是“静默的”,但也可能因基础疾病出现以下症状:

| 症状类型 | 具体表现 |

|--|--|

| 无症状(80%以上) | 体检偶然发现,无肝区不适或功能异常 |

| 基础疾病相关症状 | 寄生虫感染(发热、黄疸)、胆管结石(右上腹痛)、肿瘤(消瘦、肝肿大) |

| 非特异性不适 | 钙化灶较大时可能出现腹胀、乏力,但需排除其他疾病 |

特殊人群注意事项:

诊断的核心是区分良性钙化灶与潜在危险病变,常用方法如下:

1. B超检查

2. CT扫描

3. MRI与病理检查

适用于疑难病例,MRI可评估钙化灶的血液供应,穿刺活检可确诊肿瘤性病变。

无需治疗的情况:

需干预的情况:

健康管理建议:

1. 饮食调整:限制高脂高胆固醇食物,增加膳食纤维摄入。

2. 生活方式:限酒,避免滥用肝毒性药物。

3. 疾病监测:乙肝/丙肝感染者需定期监测病毒载量。

常见误区:

就医信号:

若出现持续右上腹痛、皮肤黄染、不明原因消瘦等症状,需立即就诊排除恶性病变。

肝内钙化灶的本质是肝脏的“疤痕记录”,多数情况下无需过度担忧。通过科学的影像学评估和定期随访,患者完全可以与之和平共处。保持健康的生活方式,关注肝脏整体功能,才是维护肝脏健康的核心策略。