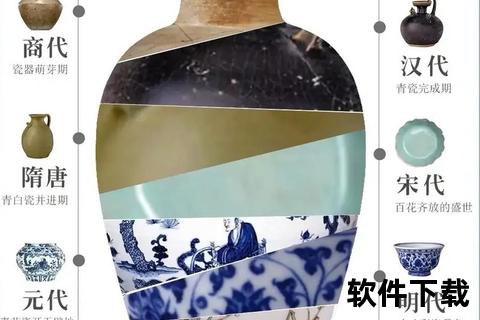

景德镇——这座被昌江环抱的江南小镇,自东汉冶陶伊始,便以瓷为魂构筑起两千年的文明脉络。当考古学家在御窑厂遗址发掘出层层叠压的碎瓷片时,那些被刻意打碎的次品瓷器,正以残缺的形态诉说着明清皇家御瓷的严苛标准;当科学家用电子显微镜观察明成化斗彩鸡缸杯的釉层结构,0.2毫米的釉下气泡排列揭示着古代窑温控制的精妙;当材料学家惊叹于元代青花瓷钴料在1280℃高温下呈现的翠蓝色泽,这抹跨越七个世纪的幽蓝仍在诉说着东西方文明交融的故事。

在浮梁县高岭村裸露的白色矿脉中,地质学家发现了含铝量达35%的高岭土矿床,这种由花岗岩风化形成的白色黏土,构成了景德镇瓷器"骨瓷"特性的物质基础。宋应星《天工开物》记载的"一元配方"到元代"瓷石+高岭土"的二元配比革新,使瓷器烧成温度从1150℃提升至1300℃以上,抗变形能力提升300%,这项材料学的突破直接催生了元青花的诞生。

宋代湖田窑遗址出土的影青瓷残片,釉层厚度仅0.1-0.3毫米,透光率却达85%,其釉料中氧化钙含量高达15%的"石灰碱釉"配方,至今仍是高端仿古瓷的技术壁垒。明宣德年间创烧的祭红釉,因铜元素在还原焰中1%的浓度差,就能呈现从朱红到深绯的色谱变化,这种"千窑一宝"的偶然性成就,实则是窑工对1300℃区间±5℃温控的精妙把握。

15世纪阿拉伯商船运载的苏麻离青料,在景德镇陶工手中与本土瓷土融合,创造出青花瓷的传奇。这种钴料在釉下经还原焰烧制产生的异域蓝色,与景德镇高白泥胎形成鲜明对比,考古学家在土耳其托普卡帕宫发现的元青花大盘,其缠枝莲纹样中隐藏的几何美学,印证着海上丝绸之路的文化交融。

万历年间荷兰东印度公司的贸易档案显示,仅1604年就有超36万件景德镇瓷器运抵阿姆斯特丹,当时欧洲贵族将青花瓷称为"白色黄金",其价值等同于等重量的白银。普鲁士国王用600名龙骑兵换得127件康熙青花瓷的故事,不仅造就了"骑兵瓷"的典故,更折射出全球化初期中国制造的价值符号。

在陶溪川创意园区的实验室里,材料学家正用X射线荧光光谱仪分析明代甜白釉的成分,试图破解其"温润如玉"的光学奥秘。数据显示,釉料中2%的磷灰石微晶与0.5%的氧化锡悬浮粒子,共同形成了对可见光的漫反射效应,这种纳米级结构控制技术,比西方同类研究早了五个世纪。

非遗传承人孙立新工作室保留着72道制瓷工序的手工体系,拉坯师傅每分钟28转的匀速控制,能使直径40厘米的坯体厚度误差小于0.3毫米。在电子显微镜下,传统利坯刀留下的0.05毫米螺旋纹,与现代机械加工的平行纹路形成鲜明对比,这种细微差异正是判定手工瓷的核心依据。

3D打印技术正在改写千年制瓷史,陶瓷粉末激光烧结成型精度已达0.1毫米,生物工程师用羟基磷灰石陶瓷打印的人造骨,其孔隙率与天然骨组织的匹配度达92%。在特种陶瓷领域,氧化锆增韧陶瓷的断裂韧性值突破15MPa·m¹/²,这种可用于航天发动机叶片的新材料,其研发基地仍设在景德镇陶溪川。

当数字艺术家将《千里江山图》扫描成百万像素点阵,通过纳米喷涂技术转印到瓷坯表面时,传统青花技艺正在经历数字重生。智能窑炉控制系统已实现烧成曲线的AI优化,将成品率从明清时期的30%提升至98%,但老师傅仍坚持用"照子"观察火候——这种传承千年的试火瓷片,其釉色变化仍是最可靠的窑温指示剂。

这座将瓷基因融入城市血脉的千年古镇,正以"考古遗址+活态传承+科技创新"的三维模式重塑瓷都内涵。游客在御窑博物馆看到的不仅是明代葫芦窑的遗址剖面,更能通过增强现实技术,目睹当年窑工"满窑三日、烧窑一昼夜、歇火三日"的完整流程。当传统七十二道工序被分解为198个标准化动作录入非遗数据库时,景德镇正在书写新的文明密码——这里不仅是陶瓷历史的博物馆,更是未来材料科学的孵化器。