宫颈健康是女性生殖系统的重要防线,但许多女性在体检报告中看到“宫颈囊肿”时,仍会对其与月经周期的关联产生疑虑。在妇科门诊中,约30%的育龄女性存在宫颈腺体囊肿,而其中近半数会同时出现月经周期紊乱。这种生理现象与月经失调之间究竟存在怎样的关联?当身体同时出现这两种状况时,又该如何科学应对?

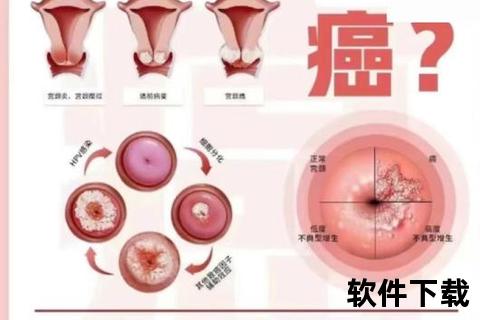

宫颈囊肿的形成如同皮肤毛孔的堵塞,本质上是腺体分泌物的潴留现象。宫颈表面分布着上百个腺体,当新生鳞状上皮覆盖腺管开口或慢性炎症导致管道狭窄时,黏液无法正常排出,逐渐形成直径1-3cm的囊性结构。这种生理性改变如同皮肤上的闭合性粉刺,多数情况下不影响器官功能。

月经周期的调控则涉及复杂的神经内分泌网络。下丘脑-垂体-卵巢轴如同精密的指挥系统,通过激素脉冲式分泌调控子宫内膜生长与脱落。当促卵泡激素(FSH)与黄体生成素(LH)的分泌节律被打乱,就会出现经期延长、周期紊乱等典型症状。

两者的关联点在于:当宫颈囊肿合并严重感染时,炎症因子可能通过淋巴或血液扩散,引发盆腔充血和卵巢功能异常。临床数据显示,合并盆腔炎的患者出现月经失调的概率比普通人群高出2.3倍。但这种间接影响需建立在特定病理基础上,并非必然关联。

宫颈囊肿的典型体征表现为宫颈表面散在的透亮囊泡,触之有波动感。多数患者无明显自觉症状,但约15%会出现异常排液,这种分泌物常呈黏液状,与月经血的性质明显不同。需要警惕的是,当出现血性分泌物或接触性出血时,需立即进行宫颈癌筛查。

月经失调的表现形式则更为多样:周期短于21天或超过35天、经期持续超过7天、经量突然增减超过50%都属于异常范畴。特别是经间期出血现象,可能与黄体功能不足或子宫内膜病变相关。

临床上需通过三步鉴别法进行判断:

1. 时间轴分析:记录3个月经周期起止时间及出血量

2. 影像学检查:经超声评估子宫内膜厚度及卵巢形态

3. 实验室检测:月经第2-4天激素六项测定+抗苗勒管激素检测

对于无症状的宫颈囊肿,国际妇产科联盟(FIGO)建议采取观察策略,每6-12个月进行宫颈细胞学检查即可。当囊肿直径超过3cm或引起明显不适时,射频消融术可在门诊15分钟内完成治疗,术后恢复期仅需3-5天。

月经调理需根据病因分层处理:

中西医结合疗法展现出独特优势。在规范西医治疗基础上,经前期服用加味逍遥丸可缓解胀痛,经后期使用归脾汤有助于子宫内膜修复。针灸选取关元、三阴交等穴位,通过调节自主神经改善卵巢血流。

孕妇群体需特别注意:妊娠期宫颈充血可能使原有囊肿增大,但除非发生感染,否则应避免侵入性操作。建议每8周进行分泌物检测,保持外阴清洁。

围绝经期女性出现经期紊乱时,需先排除子宫内膜病变。宫腔镜检查的黄金窗口期为月经干净后3-7天,配合病理活检可准确判断内膜状态。

日常管理中,建议建立健康档案追踪表,包括:

当出现以下预警信号时应立即就医:

宫颈健康管理需要建立科学认知,既不必对生理性改变过度焦虑,也不能忽视真正的病理信号。通过定期筛查(建议21岁以上女性每年进行TCT+HPV联合检测)、适度运动(每周150分钟中等强度有氧运动)和营养干预(增加ω-3脂肪酸摄入),可有效维护生殖系统整体健康。记住,身体发出的每个异常信号都是健康管理的切入点,及时的专业评估胜过盲目自我调理。